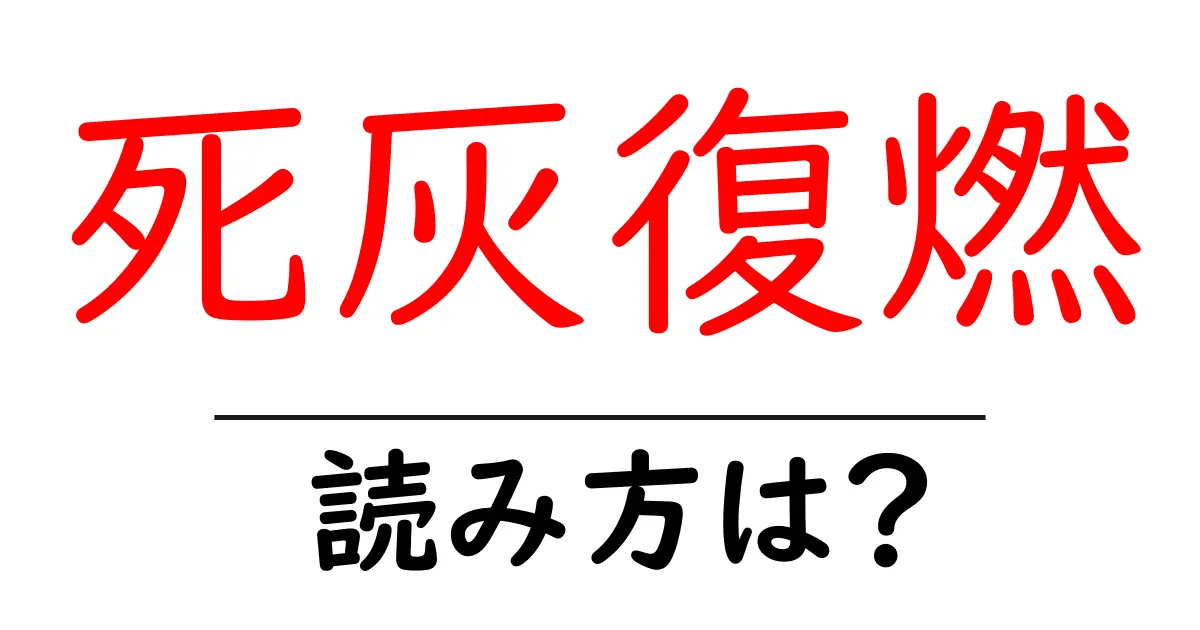

死灰復燃の読み方

- 死灰復燃

- しかいふくねん

「死灰復燃(しかいふくねん)」という四字熟語は、主に「し」「かい」「ふく」「ねん」の四つの音から成り立っています。まず、最初の「死」は「し」と読み、古くから「終わること」や「無くなること」を意味します。次の「灰」は「はい」と読み、火が消えた後に残る物質、すなわち「燃え尽きた後のもの」を指します。ここまでの二つは「しはい」とも読まれることがありますが、四字熟語ではそれぞれ「し」「はい」と分けて読むのが一般的です。 次に「復」は「ふく」と読み、「戻す」や「再び」という意味を持っています。そして最後の「燃」は「ねん」と読み、「燃える」という行為を示します。 このように、各漢字はそれぞれ独自の音を持ち、それぞれの音が組み合わさることで「死灰復燃」という言葉が構成されています。日本語の四字熟語にはこのように、複数の漢字が組み合わさってこその読み方や意味が存在することが多いのです。このような読み方の理解は、特に日本の文学や歴史的な文脈において重要な役割を果たします。

「死灰復燃(しかいふくねん)」は、文字通りには「死んだ灰が再び燃える」といった意味になります。この四字熟語は、何かが一度終わったり消えたりした後に、再び活力を取り戻したり、復活したりすることを表現しています。主に、絶望的な状況からの復活や、かつての栄光を取り戻すことを指す場合に使われることが多いです。もともと、死んでいた灰が再び火をつけられる様子から、再生や復活の強い象徴となっています。この言葉は主に人や物事が再び元気を取り戻す様子や、逆境を乗り越えて立ち直ることを称える意味合いで使われます。

- 彼は会社を倒産させたが、数年後に死灰復燃を果たし、成功を収めた。

- 苦境に立たされていた彼女は、死灰復燃の精神を持って新たな挑戦を始めた。

- 再起を図る:失敗から立ち直って再び成功を目指すこと。

- 持ち直す:悪化した状況を改善して元の状態に戻ること。

- 復活劇:再び現れて成功すること。

前の記事: « 歳寒松柏の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 水魚之交の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »