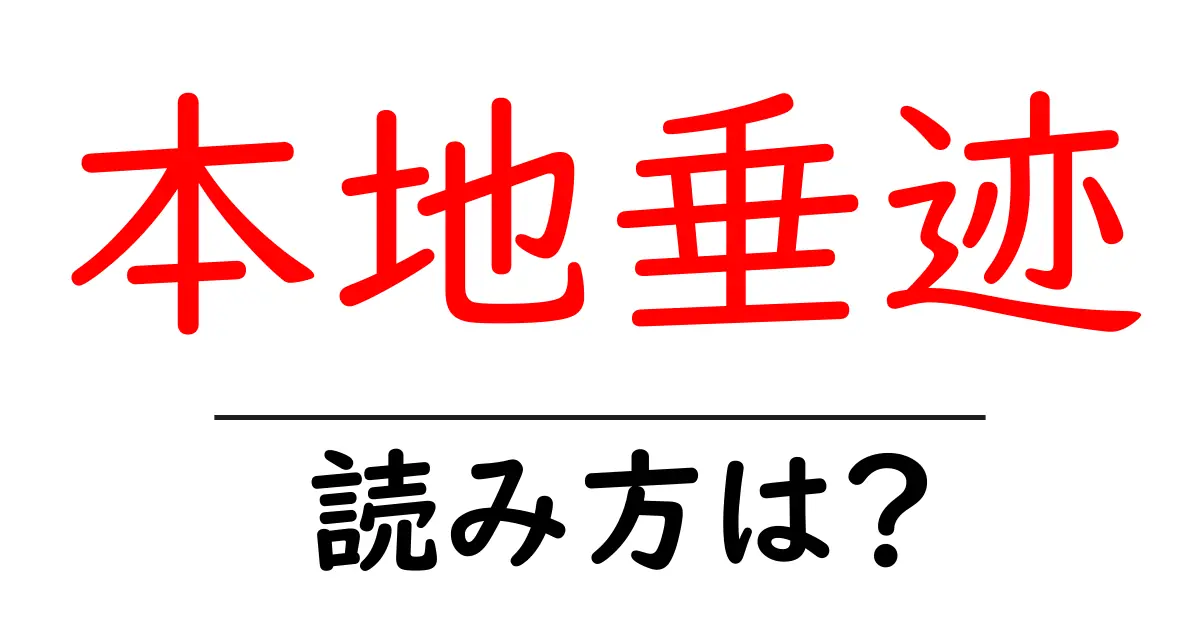

本地垂迹の読み方

- 本地垂迹

- ほんちすいじゃく

「本地垂迹(ほんじすいじゃく)」という言葉は、日本の神道や仏教に関連する用語であり、特に宗教的な文脈で用いられます。この言葉は、四字熟語の一つで、各字の読み方からも成り立ちを知ることができます。 まず、「本地(ほんじ)」の部分ですが、これは「本来の姿」や「根本的な存在」という意味を持ちます。「本」の字は音読みとして「ほん」と読み、「地」は「じ」と音読みします。 次に「垂迹(すいじゃく)」についてですが、「垂」は音読みの「すい」と読み、「迹」は音読みの「じゃく」となります。「垂」は「垂れる」という意味を持ち、何かが下に落ちてくる様子を表しています。「迹」は「跡」や「形跡」を意味し、何かの存在を示すものです。 このように、各字の読みを組み合わせることで「ほんじすいじゃく」という読みが形成されています。「本地垂迹」という言葉は、熟語全体の意味と合わせて考えることで、さらに深い理解が得られますが、まずはその読み方に注目してみることが重要です。

本地垂迹(ほんじすいじゃく)は、宗教や哲学に関連する概念で、特に日本の仏教や神道において重要な意味を持ちます。一般的には、神や仏がこの世に現れる形や姿を指し、その現れが本来の存在(本地)から派生していることを示します。\n\nこの言葉は2つの部分から成り立っています。まず「本地」は本来の存在、すなわち神や仏が元々持っている本質的な性質や本来の形を意味します。次に「垂迹」は、目に見える形でこの世に現れることを指しています。したがって、本地垂迹は、貴族や著名な人物が神々や仏の化身として現れることを表す場合が多いのです。\n\nこの概念は、信仰の中で神や仏の多様な面を理解する手助けにもなり、人々が感じる神聖さや敬意の表現としても存在意義を持っています。つまり、本地垂迹は実際の生活や信仰の中で、神や仏の存在に対する捉え方や信じ方を深めていくための重要な要素となっているのです。

- 仏教の教えによれば、神様は本地垂迹によって人間のために現れる。

- 彼は本地垂迹を信じ、日々の生活に仏の教えを取り入れている。

- 出現本地:本来の姿として現れること。

- 本地発現:本来あるものが形を持って現れること。

前の記事: « 意味深長の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 東奔西走の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »