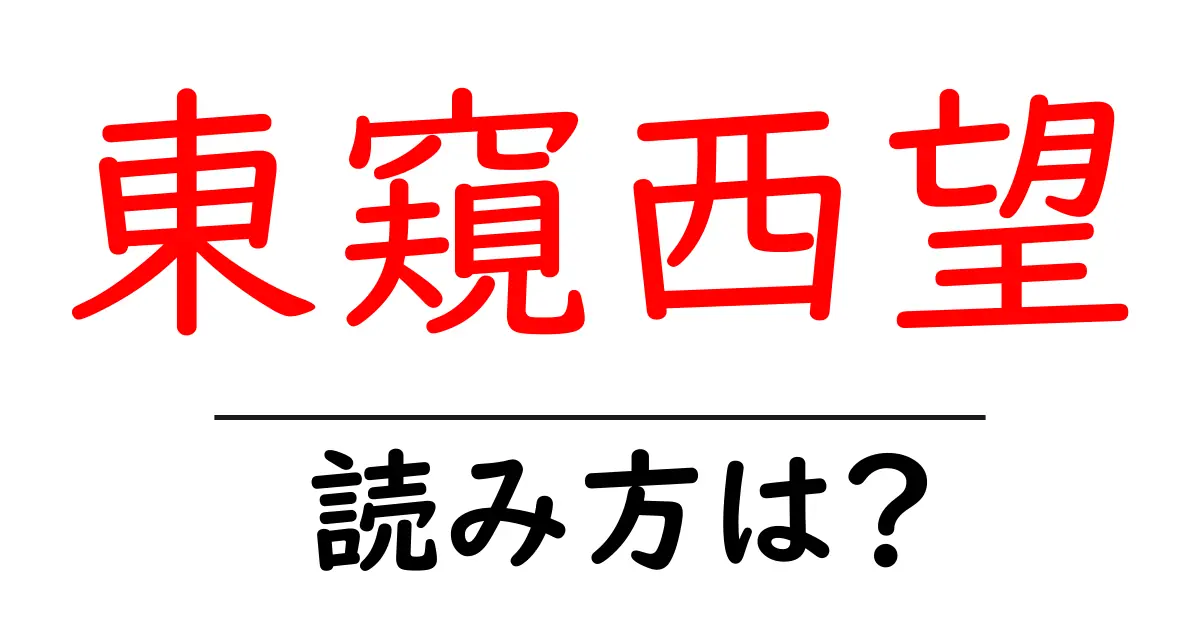

東窺西望の読み方

- 東窺西望

- とうきせいぼう

「東窺西望(とうきせいぼう)」は、四字熟語の一つで、読み方は「とうきせいぼう」となります。この言葉は、4つの漢字がそれぞれ特定の音で読み取られ、それが組み合わさって一つの意味を形成します。 まず、最初の漢字「東(とう)」は、基本的に「ひがし」と読むこともありますが、この熟語では「とう」と読みます。これは、方角を表す漢字であり、意味の根底に関わっています。 次に「窺(き)」は通常「うかがう」と読むことが多い漢字ですが、この場合は「き」と音読みされます。この読みの選択は、熟語内での意味を形成するために重要です。 三つ目の漢字「西(せい)」は、一般的には「にし」と読むことが多いですが、ここでは音読みの「せい」に変わります。このように、音読みの形で読み替えられることが多いのが四字熟語の特徴です。 最後の「望(ぼう)」は、通常「のぞむ」と読むこともありますが、ここでは「ぼう」と音読みされます。この漢字も、熟語の意味を持たせる重要な要素となっています。 このように「東窺西望」は、音読みで構成されていますが、各漢字が持つ意味や音の響きが組み合わさることで、全体として特定のニュアンスを持つ表現になります。音読みと訓読みの使い分けは、日本語の熟語においてよく見られる現象であり、四字熟語においては特に音読みが多く採用されることが特徴的です。

「東窺西望(とうきせいぼう)」は、何かを得ようとするあまり、いろいろなところに目を向け、あれこれと探し回る様子を指す四字熟語です。この表現は、東の方を窺い(うかがい)、西の方を望む(のぞむ)という意味から来ています。 具体的には、目指すものが定まらず、あちらこちらと目移りしている状態を表しています。この成語は、特に何かを選ぼうとしている時に、決断力に欠け、行動が散漫になる様子を示唆しています。 実生活では、例えば仕事や人間関係、物事の選択において、様々な選択肢に目を向けすぎるあまり、最終的に決断ができずにいる状態を指すことができます。このような状態から脱するためには、自分の目指す目標を明確にし、焦点を絞って考えることが大切です。

- 彼は社長の地位を狙うため、常に東窺西望している。

- 新しいプロジェクトに興味を持ちながら、彼は日々東窺西望している。

- 四面楚歌:周囲が敵ばかりに囲まれ、孤立無援の状態を指す。

- 臥薪嘗胆:苦しい思いをしながらも、復讐や成功を期して辛抱すること。

前の記事: « 東奔西走の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 実事求是の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »