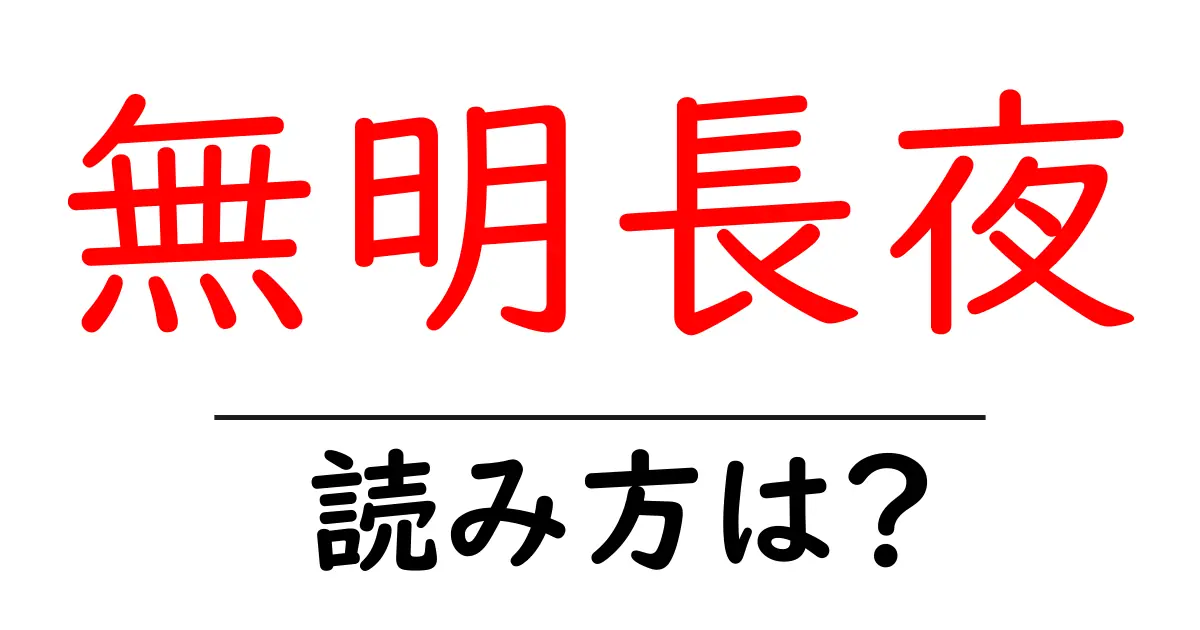

無明長夜の読み方

- 無明長夜

- むみょうぢょうや

「無明長夜(むみょうちょうや)」という四字熟語の読み方について解説します。まず、四字熟語は通常、各漢字の音読みや訓読みを組み合わせて読みの形式が決まります。 この言葉は、以下のように漢字それぞれに読みがあります。まず、最初の漢字「無」は音読みでは「ム」、訓読みでは「な(い)」と読みますが、ここでは音読み「ム」を使用します。次に、「明」は音読みで「メイ」や「ミョウ」と読みますが、ここでも「ミョウ」を選びます。 次の漢字「長」は音読みで「チョウ」、訓読みで「なが(い)」と読みますが、この熟語では音読みの「チョウ」が適切です。そして最後の漢字「夜」は音読みで「ヤ」、訓読みで「よる」となりますが、ここでは音読み「ヤ」を使用します。 これらの読みを組み合わせることで、「無明長夜」は「むみょうちょうや」と読みます。全体として、この熟語はその構成する漢字からなる音読みを踏まえながら流れるように発音することが重要です。熟語の特色として、音の響きが調和していることもポイントです。このように分解して読みを確認することで、正確な発音ができるようになります。

「無明長夜(むみょうじょうや)」は、仏教用語に由来する四字熟語で、文字通りの意味は「無明」と「長夜」に分けることができます。「無明」とは、知恵や真理を理解しないこと、つまり無知や迷いを指します。「長夜」は、夜が長いことから、長い間暗闇が続く様子を表しています。これらを合わせて考えると、「無明長夜」とは、無知や迷いに満ちた暗い時代や状況を指し、特に真理が見えずに苦しむ時間が続く様子を表現しています。 この言葉は、人生における暗闇や迷いの状態を象徴することが多く、特に宗教的、哲学的な文脈で使用されることが多いです。たとえば、何かを探し求めているが、その道が見えず、悩んでいる状態などに使われることがあります。無明長夜は、解決策や明るい未来への希望を求める気持ちも含まれるため、その後の成長や悟りをつかむためのプロセスとも関連しています。

- 彼は無明長夜の中、真実を探し続けた。

- 無明長夜の時代が続いていたが、希望の光を見出すことができた。

- 暗中模索:明確な方向性がないまま、手探りで物事を探し求めること。

- 無知無能:知識も能力もない状態。

前の記事: « 無味乾燥の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 無為無策の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »