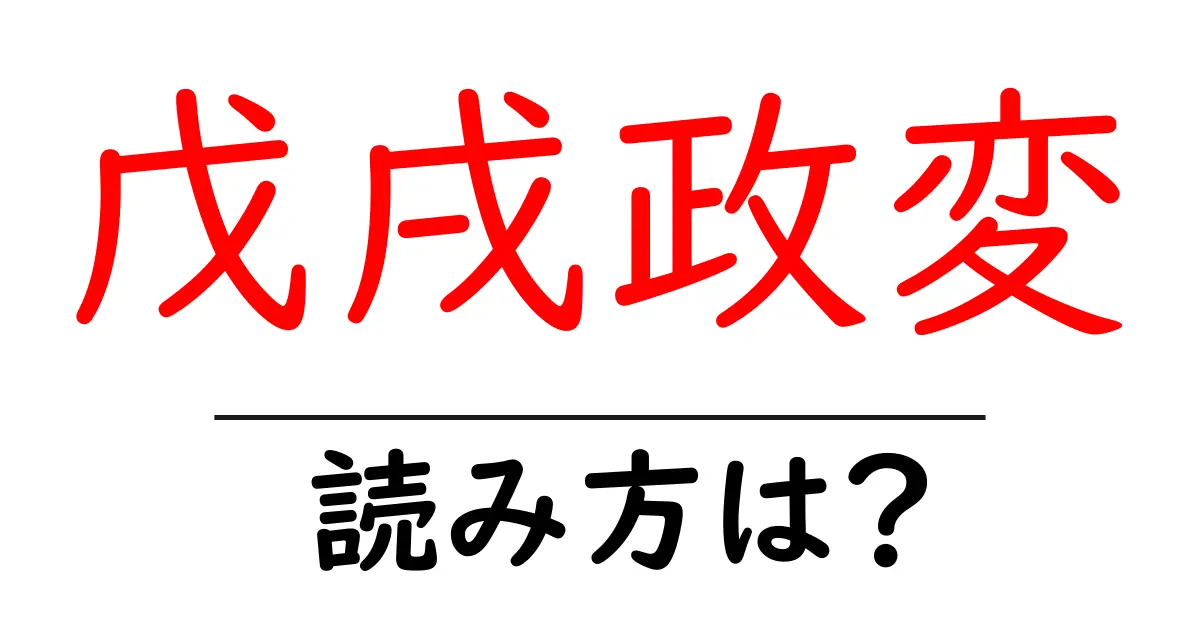

戊戌政変の読み方

- 戊戌政変

- ぼじゅつのせいへん

「戊戌政変(ぼじゅつのせいへん)」は、日本語における四字熟語の一つで、漢字の読み方とその成り立ちに注目することが重要です。この言葉は、元々中国の干支に由来しています。戊戌は、干支の一部であり、戊は「土」の要素を表し、戌は「犬」を表います。また、政変は「政」と「変」の二つの漢字から成り立っています。これらの漢字の読み方を一つずつ見てみましょう。 まず「戊(ぼ)」ですが、これは古代中国の十干(じっかん)の一つで、2番目に位置し、五行のうち土に属します。次に「戌(じゅつまたはいぬ)」は、12の地支の一つで、特に犬を意味しますが、ここでの読みは「じゅつ」と読みます。つまり、戊戌は「ぼじゅつ」とケタを一つのセットとして捉えることが重要です。これにより、干支の流れを理解する手助けにもなります。 次に「政変」の部分です。「政(せい)」は政治や政権を意味する漢字で、「変(へん)」は変化や変更を示す漢字です。これらは読み方として「せいへん」となるため、「戊戌政変」は「ぼじゅつのせいへん」と読むことができ、そのまま組み合わせることで全体の意味を見出すことができます。 このように、「戊戌政変」は漢字一つ一つの読み方とその背景を理解することで、正確に読むことが可能となります。特に四字熟語は、その成り立ちや二字ずつの組み合わせが重要なため、細かく解説することが多いのが特徴です。

戊戌政変(ぼじゅつのせいへん)とは、1900年(明治33年)に発生した清朝末期の政変を指します。この出来事は、清朝が西洋の列強に対抗するために行おうとした改革や変革が進まず、さまざまな利権が絡む中で発生したものです。本来は、中国国内での政治的混乱を解決するための試みとして期待されましたが、結果的には反抗勢力との激しい対立を引き起こしました。戊戌政変の最大の特徴は、改革を支持する知識人や官僚が弾圧されたことです。特に、改革を進めようとした百日維新の取り組みが失敗し、その結果、清朝の保守派が政権を掌握することとなりました。この事件は、近代中国の歴史において重要な転換点となり、後の革命や変革の下地を作ることにもなったと言われています。

- 戊戌政変は中国の歴史における重要な政治的変化を指す言葉であり、当時の改革運動を象徴しています。

- 戊戌政変の結果、清朝は大きな変革を余儀なくされ、近代化の道を歩むこととなりました。

- 戊戌の変:戊戌政変と同じ意味であるが、より簡潔な表現。

- 変法運動:戊戌政変の背景にあたる、清朝の改革運動を指す。

前の記事: « 慎始敬終の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 戦戦恐恐の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »