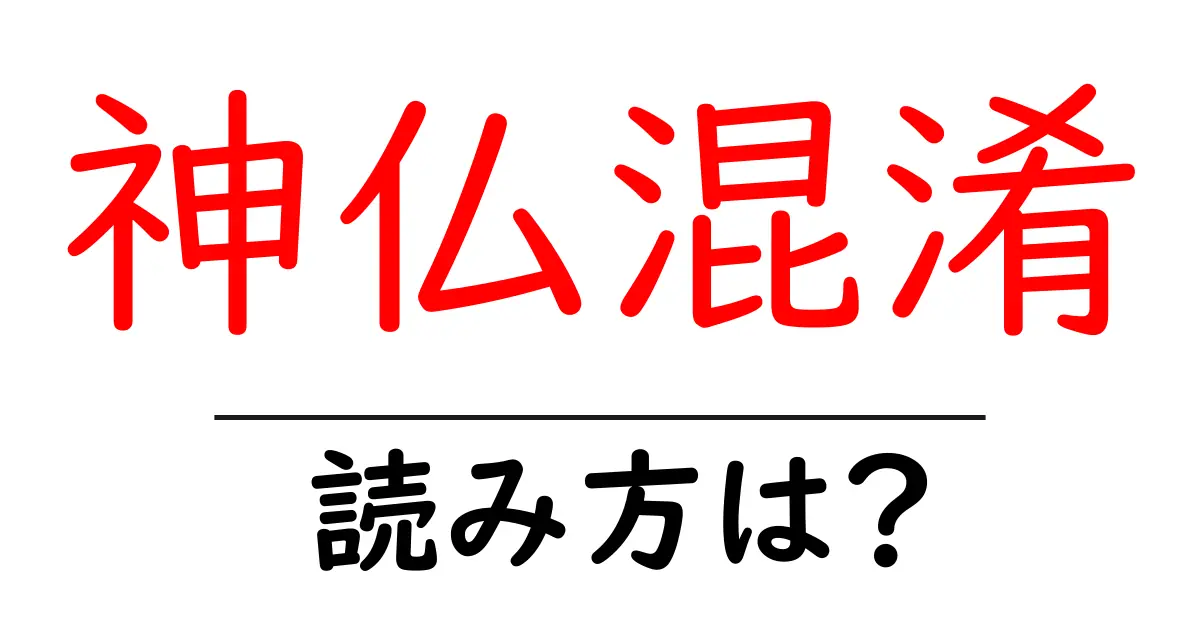

神仏混淆の読み方

- 神仏混淆

- しんぶつこんこう

「神仏混淆(しんぶつこんこう)」という言葉は、漢字の組み合わせによって成り立っています。「神」は「しん」と読みますが、これは神道に関連する「神」を指します。「仏」は「ぶつ」と読み、仏教の教えや仏を指します。「混淆」は「こんこう」と読み、混ざり合うことや交じり合うことを意味しています。この言葉は、神道と仏教が融合している状態を表現しています。 それぞれの漢字について詳しく見てみると、「神」は古代から日本人にとって重要な存在であり、神道の中心として信仰されています。「仏」はインドから伝来した仏教に由来し、こちらも多くの日本人が尊んでいる存在です。そして「混淆」は、二つ以上のものが一緒に混ざり合うという意味を持っています。 このように、言葉の読み方は、単に音を知るだけでなく、その意味や成り立ちを理解することによって深まります。「神仏混淆」という言葉は、特に日本における宗教の複雑な関係を表しており、読む際にはその背景にも思いを馳せることが大切です。

「神仏混淆(しんぶつこんこう)」とは、神道と仏教が互いに影響を及ぼしながら共存している状態を指す言葉です。この四字熟語は、特に日本の宗教文化において重要な概念として広く知られています。具体的には、神道の神々と仏教の仏が同じ場所で祀られたり、信仰の中で両者が入り混じることを意味します。 このような混交の現象は、平安時代から始まり、特に中世に入ると顕著になりました。多くの神社に仏教の要素が取り入れられ、逆に寺院にも神道の神々が祭られるようになりました。このように、両者の教義や儀式が交じり合うことで、信者にとってより多様な信仰の選択肢が生まれ、文化や風習にも影響を与えました。 「神仏混淆」という言葉は、宗教的な側面だけでなく、国民の精神文化やアイデンティティの形成にも深く関与しているため、日本の歴史や文化を理解する上で重要なキーワードと言えるでしょう。

- 祭りの際には神仏混淆の精神を大切にする。

- この地域では、神仏混淆の文化が深く根付いている。

- 神仏習合:神道と仏教が融合した状態を指す。

- 混淆無碍:お互いに隔てなく絡み合っていることを示す。

前の記事: « 礼楽刑政の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 神出鬼没の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »