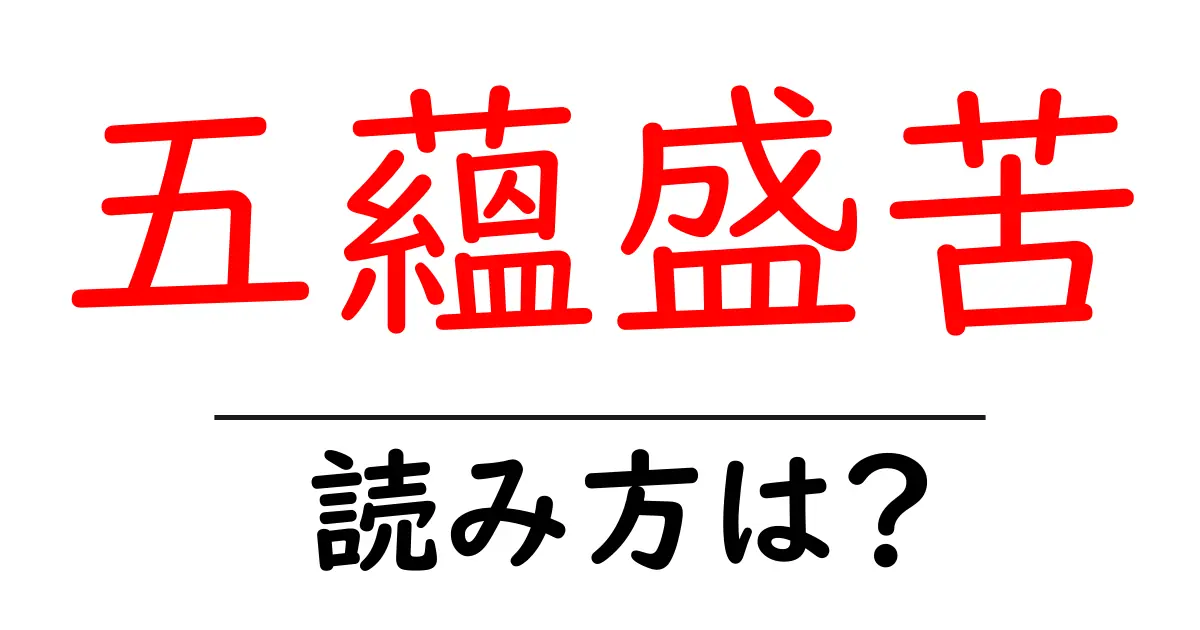

五蘊盛苦の読み方

- 五蘊盛苦

- ごうんじょうく

「五蘊盛苦(ごうんじょうく)」は、日本語における四字熟語の一つで、仏教用語である「五蘊(ごうん)」と「盛苦(じょうく)」から成り立っています。「五蘊」は、物質や感覚、知覚、意志、意識といった人間存在のさまざまな要素を指しており、仏教の教えにおいて重要な概念です。その読み方は「ごうん」で、ここでの「五」は数字の「5」を意味し、「蘊」は「うん」と読みます。この文字は、要素や集合体を表すために用いられています。 次に「盛苦」は「じょうく」と読みます。「盛」は「盛ん」や「盛り上がる」を意味し、「苦」は「苦しみ」を指しているため、「盛苦」は「苦しみが盛んである」という意味合いを持ちます。この部分の成り立ちとしては、「盛」という漢字がつくことで、苦しみがたくさんある状況を強調しています。 この言葉全体を通して、仏教における無常や苦の哲学を反映していると同時に、漢字それぞれの音の成り立ちにより、読みのリズムも感じ取ることができます。「五蘊盛苦」という言葉は、特に仏教徒にとって重要な知恵を示すものであり、その読み方は日本語の中でも特異な響きを持っています。

「五蘊盛苦(ごうんじょうく)」は、仏教における重要な概念の一つです。この四字熟語は、人生や存在に関する苦しみの根源を表しています。\n\nまず「五蘊」とは、私たちの存在を構成する五つの要素を指します。これらは、色(しき)、受(じゅ)、想(そう)、行(ぎょう)、識(しき)という五つの「蘊」(うん)で、これらの要素が組み合わさることで、個人の意識や存在が成り立っています。「色」は物質的な側面、つまり身体や物体を指し、「受」は感受性、「想」は思考、「行」は意図や行動、そして「識」は知覚や認識を意味します。\n\n次に「盛苦」は、その組み合わさった状態が苦しみを伴うことを示しています。「盛る」という言葉は、何かが満ちあふれていることを示唆しており、「苦」は苦しみや痛みを表します。したがって、「五蘊盛苦」という言葉は、五つの構成要素が満ちあふれることで、私たちが避けられない苦しみや煩悩を生む様子を強調しています。\n\nつまり、「五蘊盛苦」は、私たちがこの世に生きる限り、様々な苦しみや葛藤を抱え続けることを言い表しているのです。この教えは、仏教の中心的な教えであり、人生における苦しみの受容や理解、そして解放を求める際の指針として重要な意味を持っています。

- 悟りを開くことで、五蘊盛苦の世界から解放されることができる。

- 彼は五蘊盛苦の哲学に基づき、人生の苦しみを受け入れる態度を持っていた。

- 苦諦:苦しみの真理を理解すること

- 無常:すべてのものは変化し、常に苦しみを伴うこと

- 無我:自己というものが存在しないという教え、苦しみの根本を探ること

前の記事: « 五蘊皆空の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 五行相生の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »