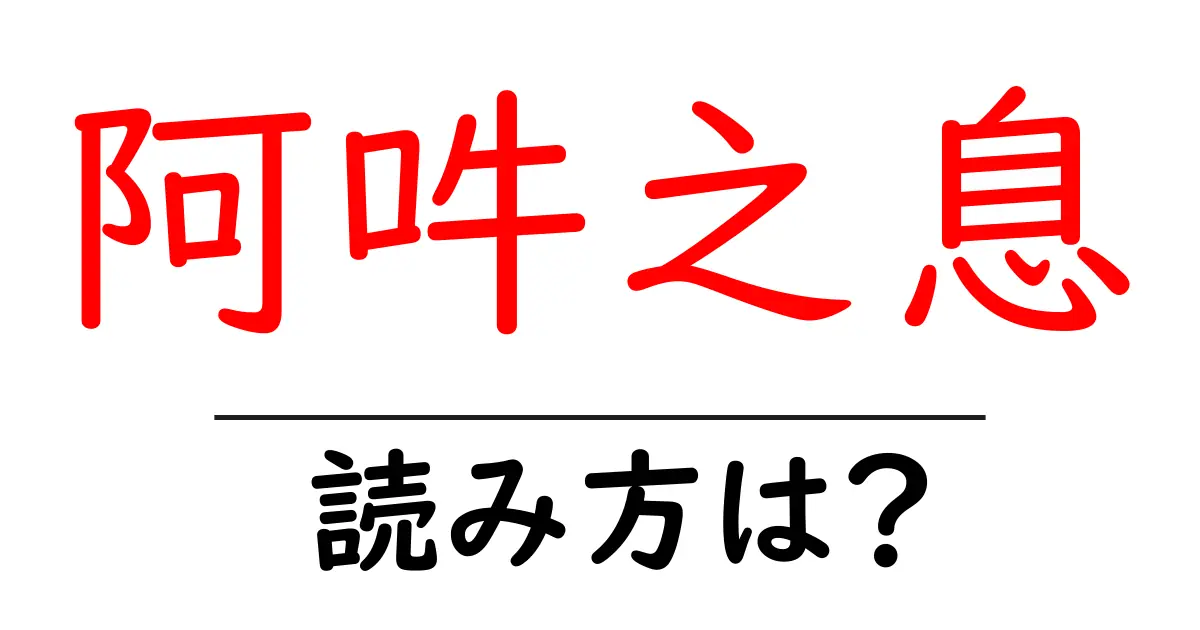

阿吽之息の読み方

- 阿吽之息

- あうんのいき

「阿吽之息(あうんのいき)」は、日本の四字熟語の一つで、特に仏教や神道などの宗教的な文脈で用いられる言葉です。この言葉は、二つの音「阿(あ)」と「吽(うん)」から成り立っています。「阿」は声を出すときの最初の音を示し、「吽」は声を出すときの最後の音を示します。この二つの音が連なることで、一つの内容の始まりと終わりを表現していると考えられています。 「阿吽」は、「あうん」とも読み取られ、これが「阿吽之息」という形で「息(いき)」がつくことで、呼吸や生命のリズムを指す言葉となっています。音の構成について見ると、「あ」は舌を広げるようにして発音し、「うん」は口を閉じるようにして発音します。このように、口の形や音の出し方が対照的であることが特徴です。 「阿吽之息」という言葉の成り立ちは、日本の古典文学や宗教の教えに深く根付いており、例えば仏教の中では生命の始まりと終わりを象徴する意味があります。このように、言葉の読み方には音の対比や文化的な背景が反映されており、その意義を理解することは日本語を学ぶ上でもとても重要です。

「阿吽之息(あうんのいき)」は、仏教用語に由来する四字熟語で、「阿吽」という言葉は、宇宙の始まりや終わり、または生命の誕生や死を象徴しています。「阿」は「始まり」を、「吽」は「終わり」を意味し、二つが一対となることで、万物の生成と消滅を表しているのです。 「阿吽之息」は、正確には「阿吽の呼吸」とも言われ、互いの呼吸や気配を察知し、調和を持った関係性を指します。特に、武道や演劇、音楽など、二人以上の人間が一体となるときの息遣いを表現する言葉として使われます。具体的には、一つの目的に向かって、互いに意志やエネルギーを共有するような状態を指します。人と人との間に生まれる強い絆や信頼関係を示す美しい表現です。

- 彼らはまるで阿吽之息のように、息を合わせて協力している。

- この二人は阿吽之息の関係で、どんな時でも互いの気持ちを理解し合っている。

- 一心同体:互いに心を一つにし、深い結びつきを持っていること。

- 心心相印:心と心が通じ合っていること。

前の記事: « 長身痩躯の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 陣中見舞の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »