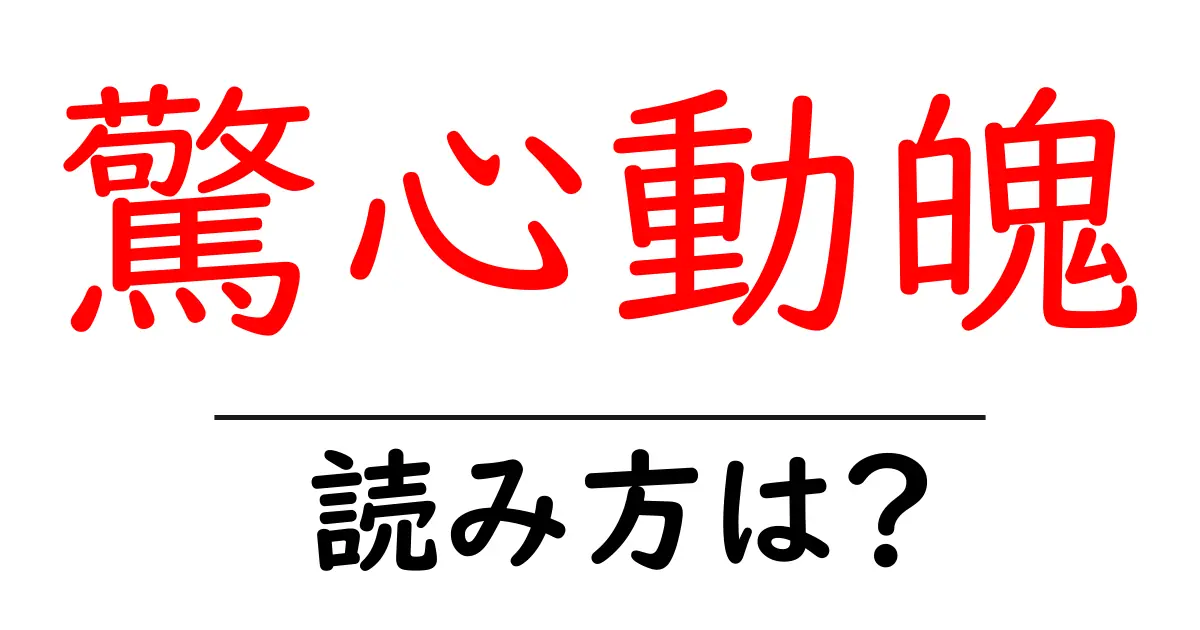

驚心動魄の読み方

- 驚心動魄

- きょうしんどうはく

「驚心動魄(きょうしんどうはく)」は、日本語の四字熟語の一つで、各漢字の読み方を理解することが重要です。この熟語は、驚く(きょう)、心(しん)、動く(どう)、そして魄(はく)から成り立っています。 まず、最初の漢字「驚」は「きょう」と読みます。「驚く」という意味から来ており、心を揺さぶるような驚きやショックを表します。 次に「心」は「しん」と読みます。これは心や精神を指し、感情や思考の中心を表現する言葉です。「驚心」は驚きによって心が動かされることを示唆しています。 続いて「動」は「どう」と読みます。これは動くこと、すなわち行動することを意味しています。「動く」という言葉は、物事が変化し、進展する様子を表します。 最後の漢字「魄」は「はく」と読みます。「魄」は普通はあまり使われない漢字ですが、魂や精神に関連付けられることが多く、特に感動や興奮によって心が動かされる場面を表現するために使われます。 この四字熟語全体の「きょうしんどうはく」は、非常に強い感情的な衝撃や、心を奪うことを意味し、特に驚異的な出来事や状況に触れた時に用いられます。読み方を理解することで、漢字の持つ具体的な意味やその成り立ちをより深く理解することができるでしょう。

「驚心動魄(きょうしんどうはく)」とは、非常に驚かされることや、心が強く打たれるような感動を表す四字熟語です。この言葉は、心が驚いて震えるような強い衝撃や感情を指し、特に壮大な景色や感動的な出来事に遭遇したときの感覚を表現するのに使われます。 「驚心」は心が驚くこと、「動魄」は魄(はく)が動くこと、つまり魂の一部が揺さぶられることを意味します。このように、心と魂が共に激しく働きかける様子を示しており、使われる場面としては映画や文学、自然の美しさを称賛する際などが挙げられます。 例えば、雄大な山の風景を見たときや、感動的な演説を聴いたときの心の動きを表現するのに適した言葉です。この言葉を使用することで、ただの驚きや感動以上の深い感情を伝えることができるため、特に文学や芸術の文脈で重宝される表現となっています。

- 彼の驚心動魄な演技に、観客は息を飲んだ。

- そのニュースは、驚心動魄な内容で多くの人を驚かせた。

- 胸騒ぎ:心の中に不安や緊張を感じること。

- 肝を冷やす:恐怖や驚きで心を強く揺さぶられること。

前の記事: « 馬耳東風の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 髀肉之嘆の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »