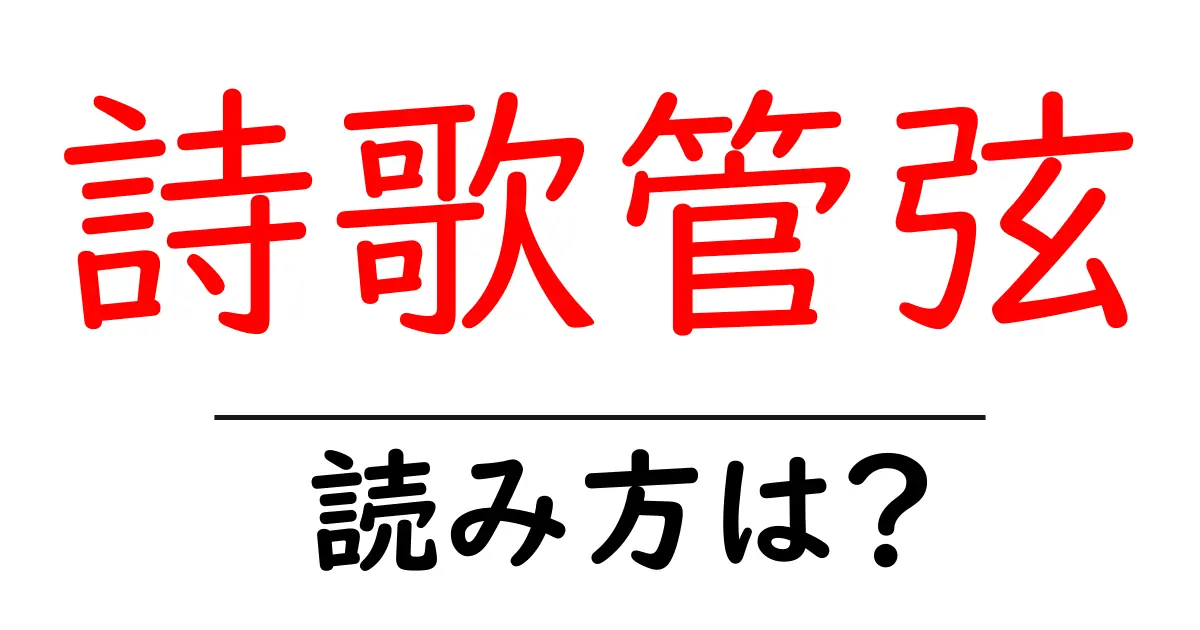

詩歌管弦の読み方

- 詩歌管弦

- しいかかんげん

「詩歌管弦(しいかかんげん)」という四字熟語の読み方について解説します。「詩歌」はそれぞれ「し」と「か」と呼ばれ、音読みと訓読みの融合が特徴的です。具体的には、「詩(し)」は音読みであり、「歌(か)」も同様に音読みで発音します。続いて「管弦」ですが、こちらも音読みが使用されます。「管(かん)」は音読みで、「弦(げん)」も音読みとなります。このように、各部の読み方が音に基づいて並ぶことで、全体として「しいかかんげん」という読みになります。 この四字熟語は、日本の詩や音楽を共に愛好することを意味することから、文学や芸術において特に重要な表現として用いられます。読み方の点で、「詩歌」と「管弦」の二つのパートに分かれた音が組み合わさって一つの言葉を形作る過程は、日本語における漢字の使用の典型とも言えます。

詩歌管弦(しいかかんげん)とは、詩や歌、楽器演奏という三つの文化的活動や芸術表現を指す言葉です。この四字熟語は、中国の古典文学や音楽を通じて、様々な遠い昔からの技法や表現方法の重要性を強調しています。 「詩歌」とは、文学作品の中でも特にリズムや韻を重視した形式のものを指し、人間の感情や自然の風景を表現する手段です。一方で「管弦」は、楽器の音楽を意味し、特に弦楽器や管楽器を使った演奏のことを表します。このように、詩歌と管弦はそれぞれ独自の表現方法を持っており、互いに響き合うことでより深い芸術作品を生み出すことができます。 詩歌管弦は、特に中国や日本の古典音楽や文学の中で重要な役割を果たしており、世代を超えて伝えられてきました。これらの芸術は、感情を喚起したり、思索を深めたりするための大切な手段として位置づけられています。従って、詩歌管弦は単なる芸術的表現に留まらず、人類の文化や歴史におけるその重要性を示す言葉でもあります。

- 彼の部屋には詩歌管弦の趣味を持った本が並んでいる。

- 詩歌管弦を愛する彼らは、毎週末に集まって演奏会を開いている。

- 詩文音楽:詩や音楽を表現すること。

- 歌舞音曲:歌や舞踏、音楽を楽しむこと。

- 文芸復興:文芸や芸術が再び盛んになること。

前の記事: « 開口一番の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 誇大妄想の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »