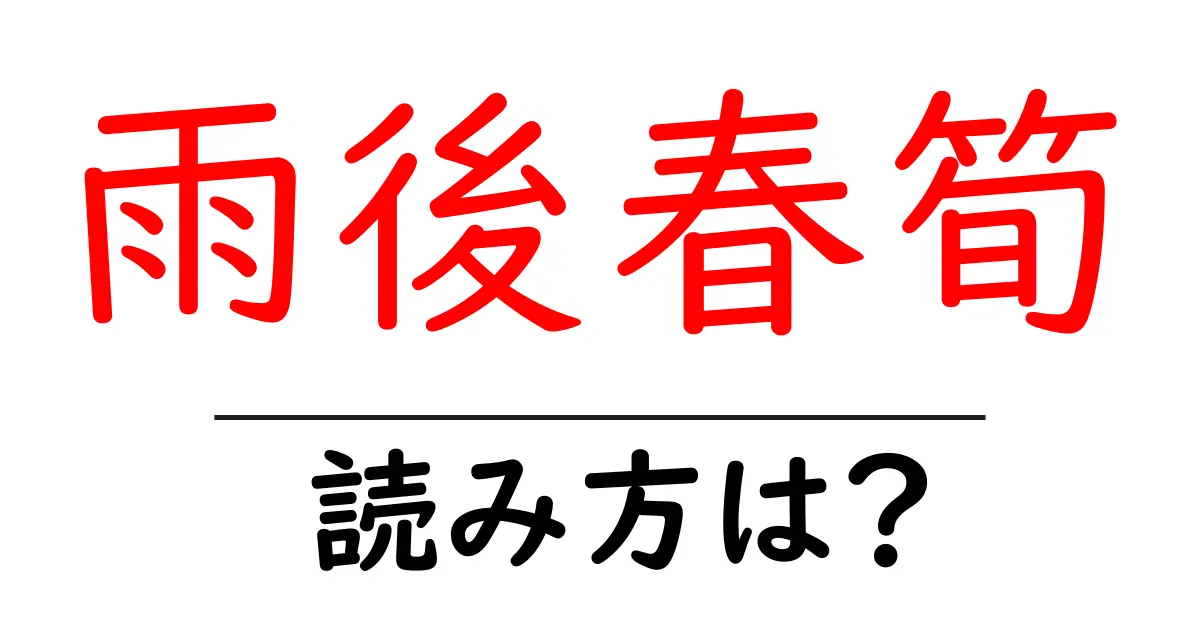

雨後春筍の読み方

- 雨後春筍

- うごしゅんじゅん

雨後春筍の読み方解説

「雨後春筍(うごしゅんじゅん)」は日本語の四字熟語で、各漢字の読み方が特徴的です。まず、「雨後」は「うご」と読みます。「雨」は「う」と読み、「雨後」の「後」は「ご」となります。この部分は、自然の現象を指し示す言葉として非常に使われることが多いです。「春筍」は「しゅんじゅん」と読みます。「春」は「しゅん」と読むのが一般的で、「春の訪れ」を意味します。「筍」は「じゅん」と読み、これは「たけのこ」のことを指します。このように、それぞれの漢字が独特の読み方を持っており、熟語全体で一つの意味を形成しています。言葉の成り立ちという観点から見ても、自然の中での現象を具体的に描写した言葉であることが分かります。

雨後春筍の意味を解説

「雨後春筍(うごしゅんじゅん)」は、文字通りに訳すと「雨の後に春の筍が出る」という意味です。この四字熟語は、主に春の季節に雨が降った後、多くの筍が土から顔を出す様子を表しています。ここから派生して、何かの物事が急速に増えたり、発展したりする様子を示す比喩として用いられます。 例えば、新しいアイデアやビジネスが一斉に生まれるときや、特定の分野で新しい才能が次々と現れる様子に使われます。このように、何か良いことが連鎖的に続くことを表現する際に非常に有用な言葉です。 「雨後春筍」は、自然の現象から得られた情景を元にしており、日本の文化や季節感を感じさせる言葉でもあります。この表現を使うことで、話の流れに豊かさを加えることができます。

雨後春筍の使用例

- 彼のビジネスは、雨後春筍のように次々と新しいプロジェクトが立ち上がっている。

- 最近、若手の作家が雨後春筍のごとく出現している。

雨後春筍と同じ意味の言葉

- 次々発生:物事が次々と現れる様子を表す。

- 盛衰無常:もろもろの事物の栄えることと衰えることは常に変わるという意味。

- 新陳代謝:古いものがなくなり新しいものが生まれる様子。

前の記事: « 随処為主の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 雲壌月鼈の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »