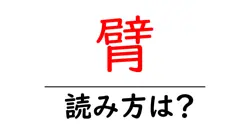

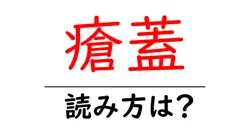

喉仏の読み方

- 喉仏

- のどぼとけ

「喉仏(のどぼとけ)」という言葉は、身体の一部、すなわち喉の近くに位置する甲状軟骨を指します。この言葉の読み方について詳しく見ていきましょう。まず、最初の部分「喉(のど)」ですが、これは喉の音を表す言葉であり、通常は「のど」と音読まれます。第二部分の「仏(ぼとけ)」は、元々「仏様」を意味する言葉ですが、ここでは特定の物体を指し示す役割を果たしています。この部分の音読みは「ぶつ」または「ほとけ」が一般的ですが、喉仏では「ぼとけ」と読まれます。これらの音の組み合わせにより、全体として「のどぼとけ」となります。この言葉は、おそらく声帯や発声に関連する特徴を象徴しているため、肉体的な発声器官の一部としての重要性を示しています。 「喉仏」という言葉は、特に男性では突出して見えることが多いため、外見的な特徴としても認識されています。このため、言葉の成り立ちには言語的な要素だけでなく、生理的な側面も併存していると考えられます。「喉仏」を理解するには、その読みが持つ音の響きや、意義を考慮しながら、身体の機能に関連付けて考えることが重要です。

「喉仏(のどぼとけ)」とは、人間の喉の部分に存在する隆起した骨状の構造物を指します。主に喉の前面に位置し、甲状軟骨という軟骨の一部が突出して形成されています。この部位は、通常、男性においてより目立つ特徴があり、声の変化や発声に重要な役割を果たしています。喉仏は声帯を保護し、声を出す際の振動を助ける働きがあります。また、外見的にも特徴があり、喉の部分を触れることでその存在を確認することができます。喉仏は、「喉仏」という言葉自体は比喩的に使われることもあり、時には平和や安らぎの象徴として利用されることもあります。

前の記事: « 喇叭の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 喞筒の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »