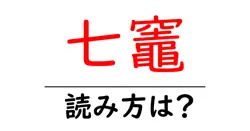

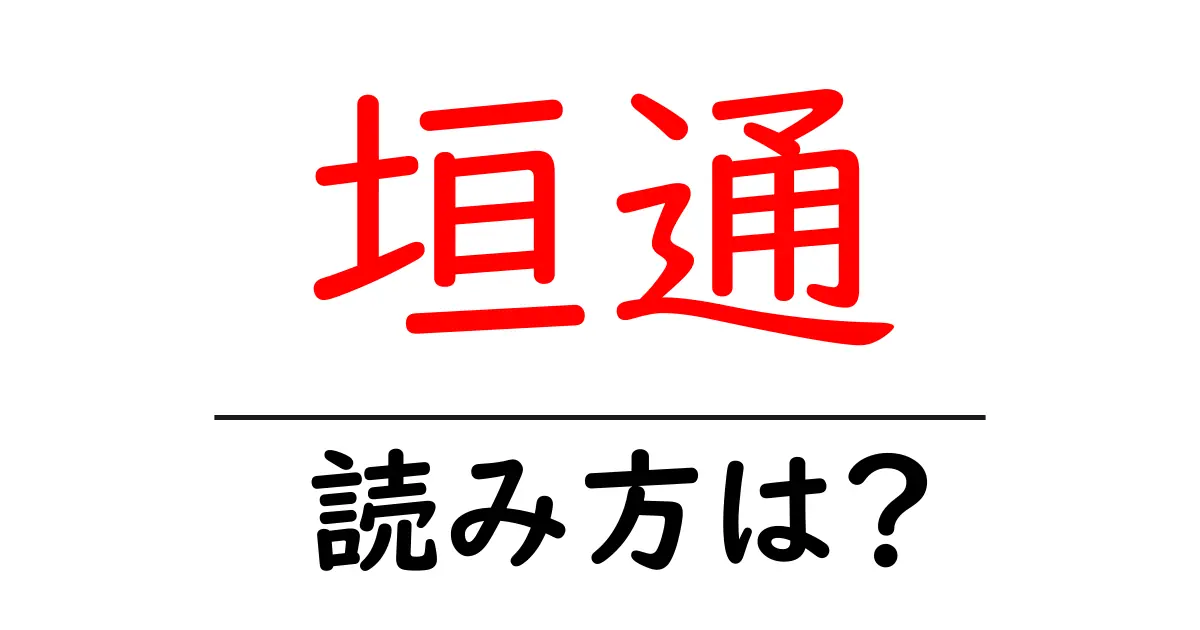

垣通の読み方

- 垣通

- かきどおし

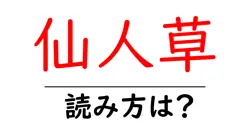

「垣通し」(かきどおし)の読み方について解説します。この言葉は「垣」(かき)と「通し」(どおし)という二つの部分から成り立っています。「垣」という字は、満ちた藪や植物で作られた囲いを意味し、「通し」という字は、何かが通ること、または通過することを指します。この二つを組み合わせることで、特定の意味が形成されます。

「かきどおし」は、音読みと訓読みが組み合わさった仕様で、注意が必要です。特に「かき」は訓読みであり、「かき」は「垣」の文字の持つ直接的な意味と結びついていますが、「どおし」は音読みになります。このように、漢字の読み方には訓読みと音読みが混在するものも多く、単語の成り立ちを理解することで、より効果的に記憶することが可能になります。

さらに、「垣通し」は植物に関連する用語として使われることが多いですが、その読み方の理解は、他の熟語や言葉の学習にも役立つでしょう。正しい読み方を覚えることは日本語の理解を深めるために非常に重要です。

「垣通(かきどおし)」とは、主に庭や農地などで、木や植物が生えた生け垣の一部を指す言葉です。この生け垣は、通常、周囲の視界を遮ったり、防風や防犯の役割を果たしたりするために作られます。「垣通」という言葉は、一般的に生け垣の中に通じる道や場所を指し、そこを通り抜けることができるという意味も含まれています。自然の景観の一部として、または庭の中での造景の要素としても利用されることがあります。垣通は、特に庭造りや景観デザインにおいて重要な概念であり、植物の美しさや機能性を生かすために計画的に設けられることが多いです。

前の記事: « 型録の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 埃の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »