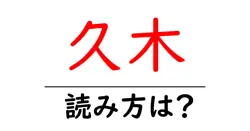

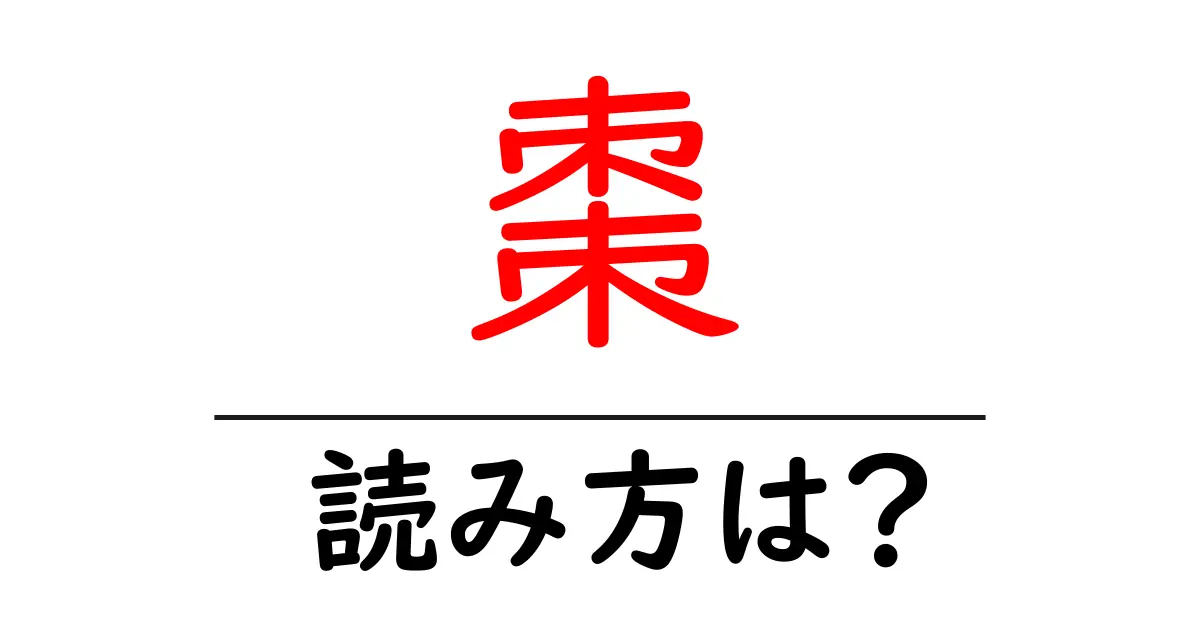

棗の読み方

- 棗

- なつめ

棗の読み方解説

「棗(なつめ)」という言葉は、日本語において特定の植物を指します。この言葉の読み方に関して、以下の点を詳しく解説します。 まず、「棗」の漢字は、部首に「木」を持つことから、木に関連した植物であることがわかります。「なつめ」の音読み(音を基にした読み方)は、この漢字の一般的な読み方に基づいています。 「なつめ」という発音は、古くから日本にある言葉であり、中国から伝わった漢字を用いています。「なつめ」という音は、語源的には漢音や呉音に由来していると考えられています。 また、「棗」の字が持つ音の特徴にも注目すべきです。日本語の音韻において、「なつ」という音は、アクセントや音節の流れに非常に適した組み合わせであり、使われる場面や文脈によって多様性を持っています。しかし、通常「棗」は「なつめ」として広く認識されています。 このように、「棗」の読み方「なつめ」は、漢字の特性や日本語における音韻構造から導き出されるものであり、その成り立ちには歴史的背景も関わっているのです。

前の記事: « 棕櫚の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 椈の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »