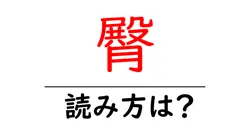

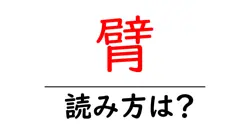

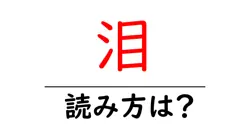

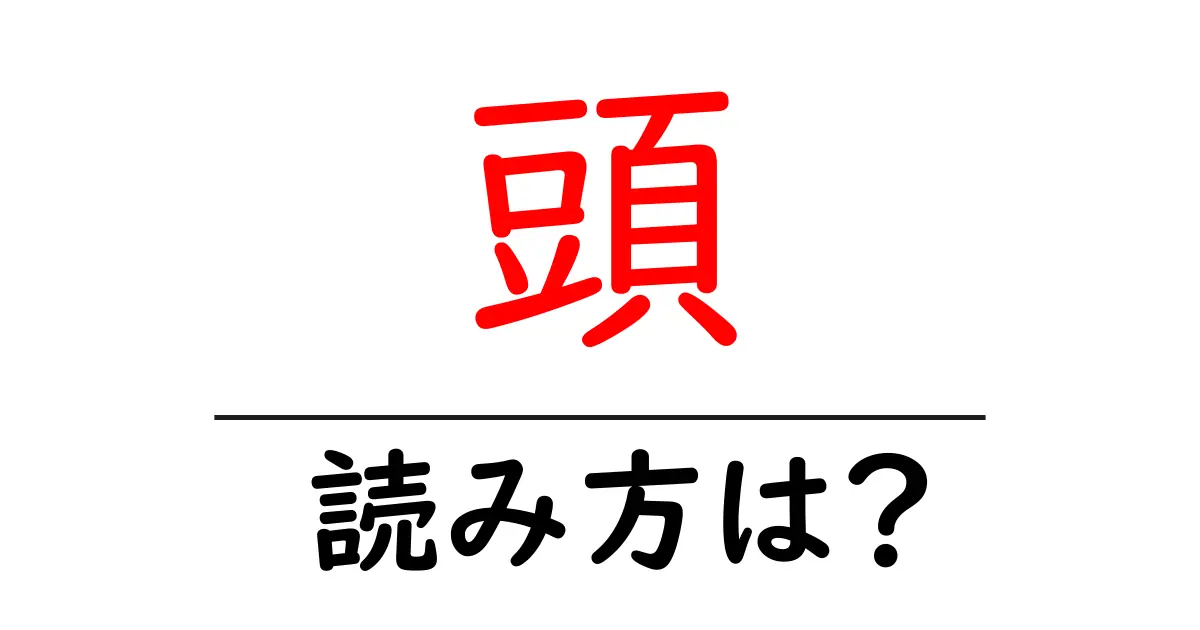

頭の読み方

- 頭

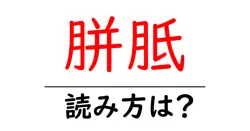

- つむり

「頭(こうべ)」という読み方は、古くから使われている漢字の一つです。一般的に「頭」は「あたま」とも読みますが、「こうべ」という読みは特定の文脈や文学作品、伝統的な表現で使われることが多いです。この読み方は、特に「身体」など人の体に関連する表現において見られます。 「頭」という漢字自体は、形状や部位を示す象形文字が起源で、頭部を表すことから発展してきました。「こうべ」という読みは、この漢字が持つ意義に着目し、古代の日本文学や神道において神聖視された概念として使われてきた経緯があります。特に歌や詩においては、リズムや響きを重んじて、この特定の読みが選ばれることが多いのです。 「頭」と「こうべ」の読み方の違いは、使用される文脈や文化的な背景によるもので、例えば、和歌や古語などでは「こうべ」の方が詩的で格式のある響きとして好まれることがあります。また、地域によっては「こうべ」という言い方が伝統的に残っているところも存在します。このように、「頭(こうべ)」という言葉は、発音の選択に文化的なニュアンスや歴史的な意味合いが反映されていることを理解することが大切です。

「頭(つむり)」は、主に日本の伝統的な美意識や文化における言葉で、特に人間の頭部を指す表現です。この言葉は、「頭」と「つむり」という二つの部分から成り立っています。一般的には「頭」とは、顔を含む体の上部の部分や脳を指し、私たちが思考や感情を持つ中心でもあります。一方、「つむり」は、頭部のより具体的な表現であり、特に髪の毛の生え際や頭の形状を指すことがあります。 さらに、「つむり」は日本の伝統的な衣装や髪型にも関連し、特に女性の和服や髪結いを表す際に使われることが多いのです。例えば、着物を着た女性が結った髪は「つむり」という言葉で表現されることがあります。 このように、「頭(つむり)」はただ身体の一部を指すだけでなく、日本の文化や美意識を深く反映した表現でもあります。

前の記事: « 頬白の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 頭垢の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »