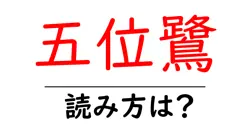

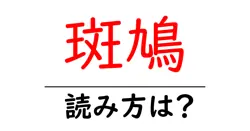

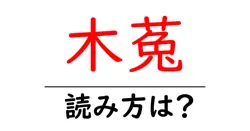

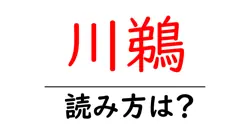

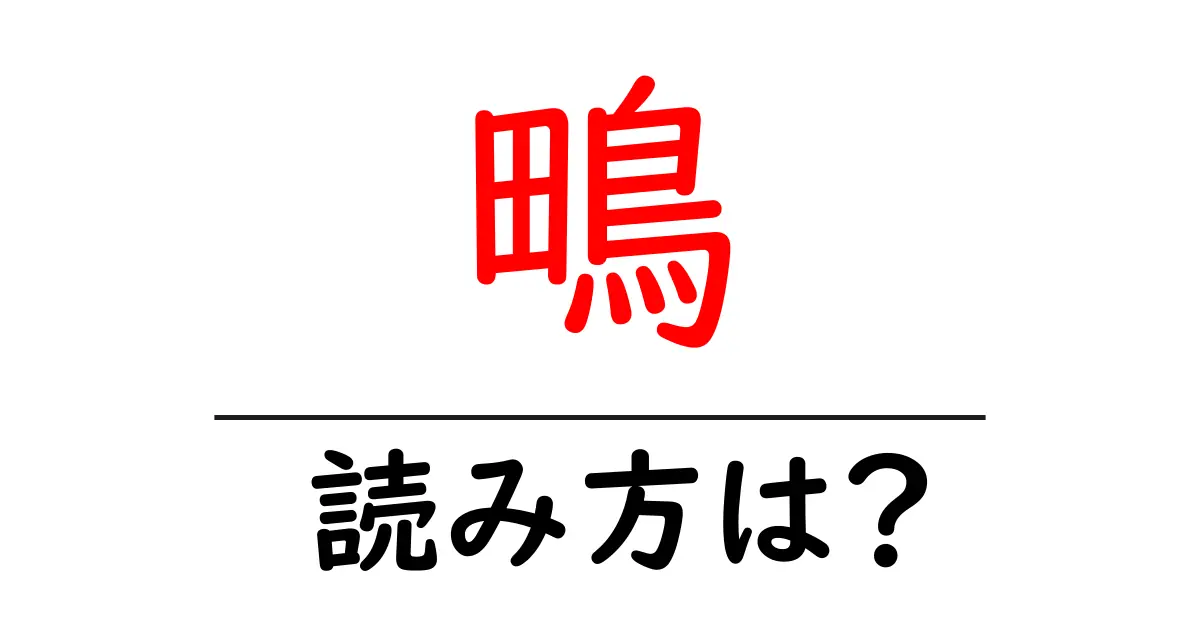

鴫の読み方

- 鴫

- しぎ

「鴫(しぎ)」という言葉は、日本語の語彙の中で特定の種類の鳥を指す言葉ですが、その読み方に関しても興味深い点があります。まず、「鴫」という漢字の字形は、部首は「鳥」で、これはその字が鳥類に関連することを示唆しています。なお、「鴫」は「しぎ」と読まれるのが一般的です。この読みは、音読みではなく、訓読みの一つに分類されます。訓読みにおいては、日本語の古語や伝承に由来するため、「しぎ」という読みは比較的古くから使われてきたものと考えられます。 また、「鴫」という言葉は、日本各地での方言や言い方の違いが少なく、特定の地域に依存しない読み方となっています。一方で、漢字の成り立ちや他の関連語と比較することで、より言葉の理解が深まります。例えば、同じ「鳥」に関連する他の漢字や単語と照らし合わせることが役立ちます。ですので、「鴫(しぎ)」の読み方は、その音や意味を探る際に非常に興味深いものとなるでしょう。

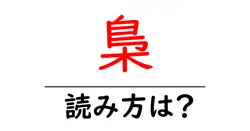

「鴫(しぎ)」とは、主に湿地や川の近くに生息する鳥の一種で、特にシギ科に属する鳥を指します。シギは、細長いくちばしを持ち、泥の中や水辺で小さな甲殻類や虫、植物の根などを食べることが特徴です。日本では、いくつかの種類のシギが観察されることがあり、季節ごとに移動することが多いです。一般的には、春と秋に渡りの途中で姿を見ることができ、その美しい姿や特有の行動が愛されているため、バードウォッチングの対象としても人気があります。特に、干潟や湿原で見られることが多く、野生のシギを観察することは自然とのふれあいの一環として楽しむことができます。

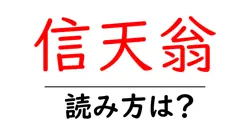

前の記事: « 鳳の読み方は?難読語の読みと意味を解説

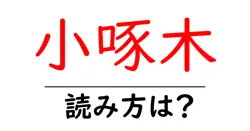

次の記事: 鴿の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »