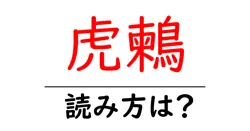

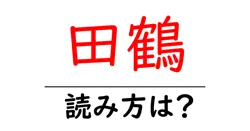

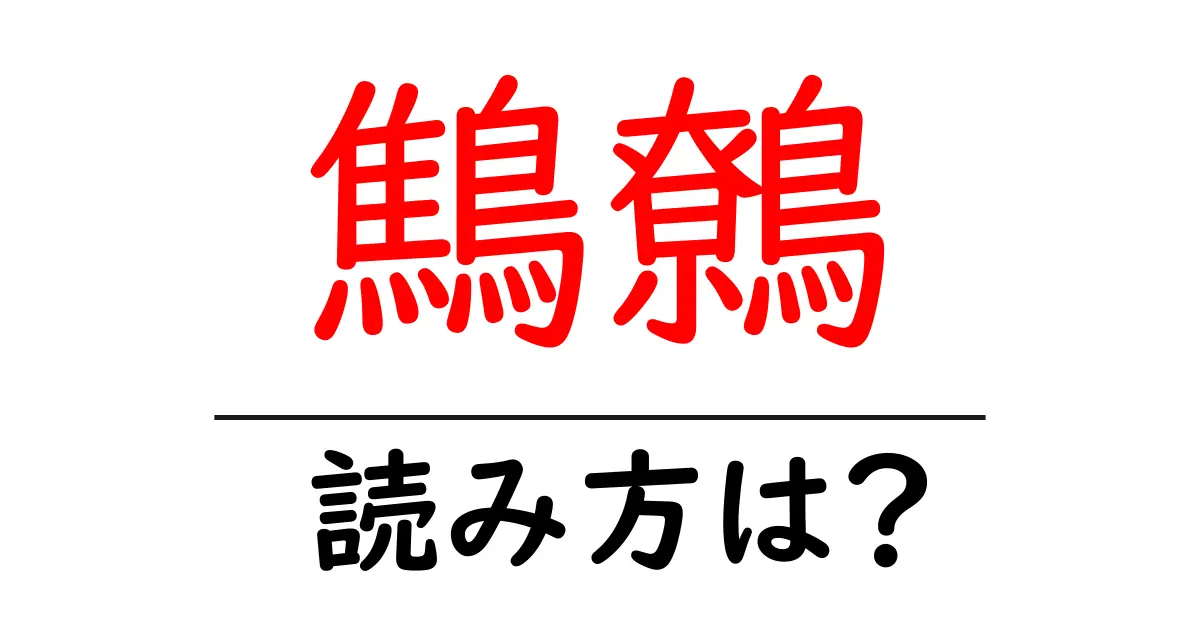

鷦鷯の読み方

- 鷦鷯

- みそさざい

鷦鷯の読み方解説

「鷦鷯(みそさざい)」という言葉は、漢字の読み方を知る上で興味深い例です。「鷦鷯」の各漢字は、音読みと訓読みが含まれており、特にこの単語の読み方には特異性があります。まず、「鷦」は音読みで「タク」と読みますが、「鷯」は「サザイ」とも読みます。しかし、一般的にはこの二つを合わせた読み方「みそさざい」として知られています。この読みは、日本語の音韻体系において独特の響きを持ち、特にリズム感のある美しい音の並びが特徴です。また、「鷦鷯」は鳥類の名前として使われていますが、読み方においてもその成り立ちや背景を探ることができる言葉です。言葉の成り立ちを深く理解することは、日本語の語彙を広げるだけでなく、言葉の歴史を知る手助けにもなります。

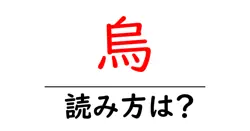

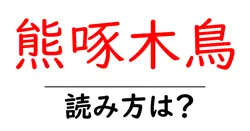

鷦鷯の意味を解説

鷦鷯(みそさざい)は、小さな鳥の一種で、特に日本では普通に見られる野鳥の一つです。この鳥は、主に湿った森林や河川の近くに生息しています。体長は約10センチメートルほどで、特徴的な尾羽があり、常に上下に振っているのが観察されることが多いです。オスとメスの体色は似ており、茶色の羽毛に白い斑点があるため、カモフラージュ効果があります。鳴き声は非常に特徴的で、高音の「ピーチクパーチク」というような音を発します。鷦鷯の名前の由来は、古い文献に残る表現に由来すると考えられており、彼らの活発な姿や鳴き声が愛されたことを表しています。

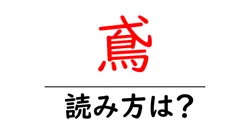

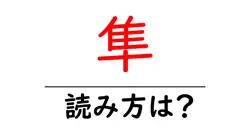

前の記事: « 鶺鴒の読み方は?難読語の読みと意味を解説

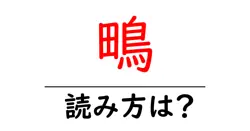

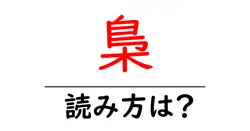

次の記事: 鷭の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »