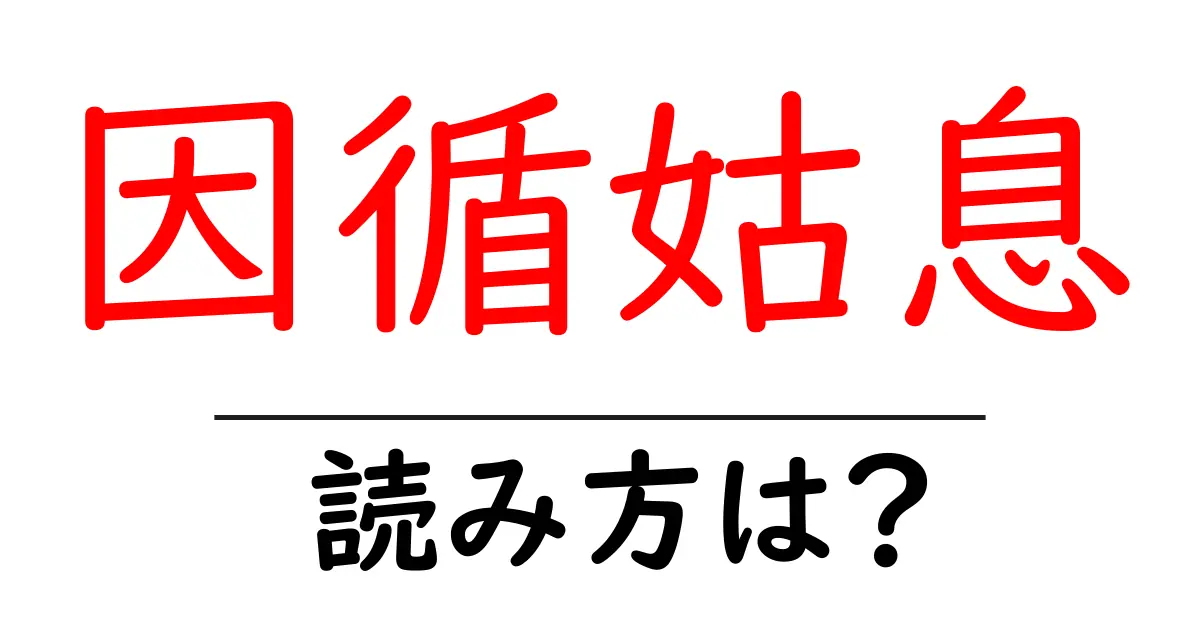

因循姑息の読み方

- 因循姑息

- いんじゅんこそく

「因循姑息(いんじゅんこそく)」という四字熟語は、漢字の読み方が非常に興味深いものです。まず、最初の漢字「因」は「いん」と読みます。この字は、通常「原因」や「依存」などの文脈で使用されます。「因」自体は「そばにいる」という意味の「因」を持っており、何かに基づく、あるいは影響を受けることを示唆しています。 次に「循」は「じゅん」と読みます。この字は「循環」や「循跡」といった言葉で使われるように、周囲を回っている様子や、何かをたどるという意味を持っています。漢字の形からも、流れる様子を連想させる部分があります。 「姑」は「こ」と読みますが、この漢字は「姑息」などで使われる際、特に「姑」としてお母様や先代の女に対する敬称としても用いられます。読みは「こ」であり、ここでは「姑息」において「姑」の意味は直接的には使われていませんが、音としての役割を果たしています。 最後の「息」は「そく」と読みます。これは「息をつく」や「呼吸する」といった文脈で多く見られ、何かをすることによって生じる状態や一時的な状況を示します。 全体として、この四字熟語はそれぞれの部分が持つ意味と音が一体となって形成されており、扱う内容によってそのニュアンスが変わることもあります。意味は別として、音を感じたり、漢字の成り立ちを考えたりすることは、日本語の深さを理解する一助となります。

因循姑息(いんじゅんこそく)とは、現状を維持しようとするあまり、問題解決に向けた迅速な対応をせず、一時しのぎの方法に頼ることを指す四字熟語です。この言葉は、行動を起こすことを避け、古い慣習や方法に囚われることで、真の解決や前進を妨げる様子を表しています。 「因循」は、元々ままに従い、古い習慣を繰り返すこと、「姑息」は、一時的に便利な方法を用いることという意味です。この二つの言葉が合わさることで、本質的な改善を無視し、表面的な解決策に甘んじる危険な態度を強調しています。 社会やビジネスにおいても、より良い方法や新しいアイデアにチャレンジせず、従来のやり方を続けることが「因循姑息」の例として挙げられます。このような姿勢は、時に必要な変化や革新を阻害することがあるため、注意が必要です。

- 彼は因循姑息な態度を改めず、常にその場しのぎの解決策をとっていた。

- この問題に対して因循姑息な方法ではなく、根本的な解決を目指すべきだ。

- 姑息平穏:その場しのぎで、根本的な解決を避けること。

- 安逸消極:無理せず、楽な方に流れる態度。

前の記事: « 回光返照の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 困知勉行の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »