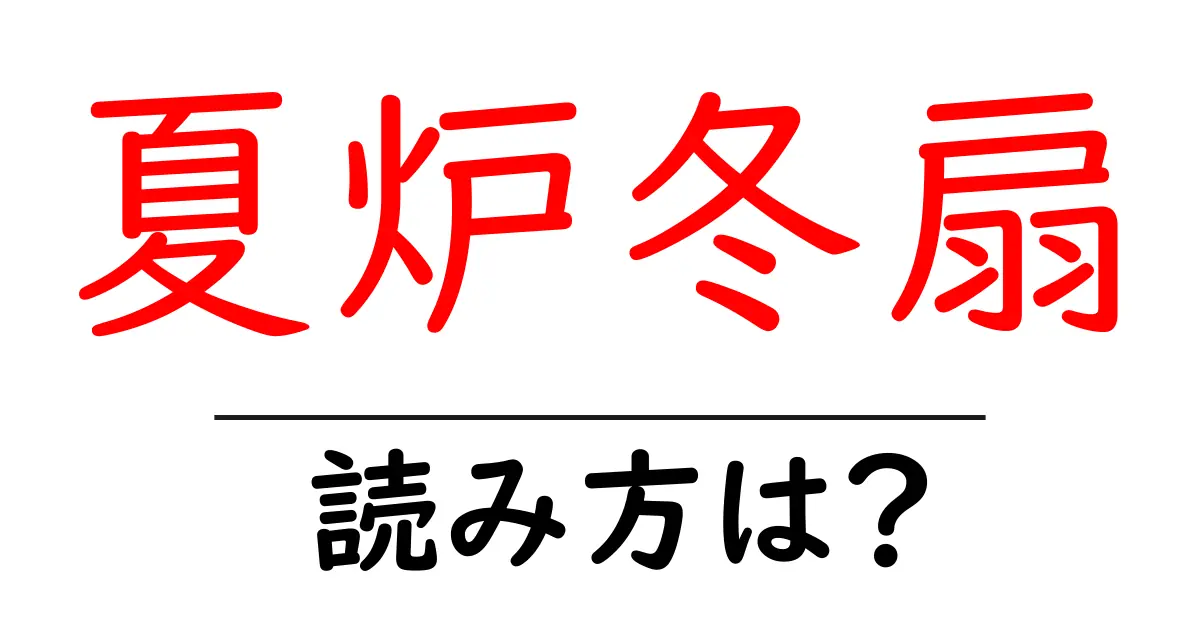

夏炉冬扇の読み方

- 夏炉冬扇

- かろとうせん

「夏炉冬扇(かろとうせん)」は、四字熟語の一つで、特に日常的に使われることがある日本語の表現です。この言葉の読み方を詳しく解説します。まず、最初の部分「夏炉(かろ)」は、夏に使用する「炉」を指す言葉です。ここでの「炉」は、火を使って暖を取ったり、料理をするための装置を意味します。一方、次の部分「冬扇(とうせん)」は、冬に使用する「扇」を表しています。この「扇」は、風を送るための道具で、主に扇風機などを連想させる言葉です。 各部分の音読みと訓読みについても触れておくと、「夏」の音読みは「か」となり、「炉」の音読みは「ろ」となります。一方で、「冬」の音読みは「とう」、「扇」の音読みは「せん」となります。日本語では、漢字はその読み方によって意味が変わることがありますが、「夏炉冬扇」の場合、各漢字の音読みを用いた四字熟語になっています。したがって、全体の読み方は「かろとうせん」となります。 このように、四字熟語は漢字の意味や音の組み合わせから成り立っており、読み方を知ることでさらなる理解が深まります。

「夏炉冬扇(かろとうせん)」は、四字熟語であり、夏は炉(ろ)が必要なく、冬は扇(せん)が不要であることから、必要のない物や無駄なものを指す言葉です。この言葉は、状況に合わないものを例えています。夏の暑い季節には暖を取るための炉は不要であり、逆に冬の寒い季節には涼を取るための扇は役立ちません。つまり、ある時期に必要ないものを持っていることは無駄であるという意味を含んでいます。この四字熟語は、無駄を避けることの重要性や、適切な時期や状況での物の必要性を考えるきっかけを与える言葉でもあります。

- 冬の寒さが厳しい時に、夏の炉の暖かさを思い出すようなことだが、実際には必要ない状況にある。

- その人は、仕事が忙しい時に夏炉冬扇のような無駄を抱えてしまった。

- 一日千秋:待ち焦がれる思いが非常に強いこと。

- 朝令暮改:その時々に応じて方針や考えを変えること。

前の記事: « 夏下冬上の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 外寛内明の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »