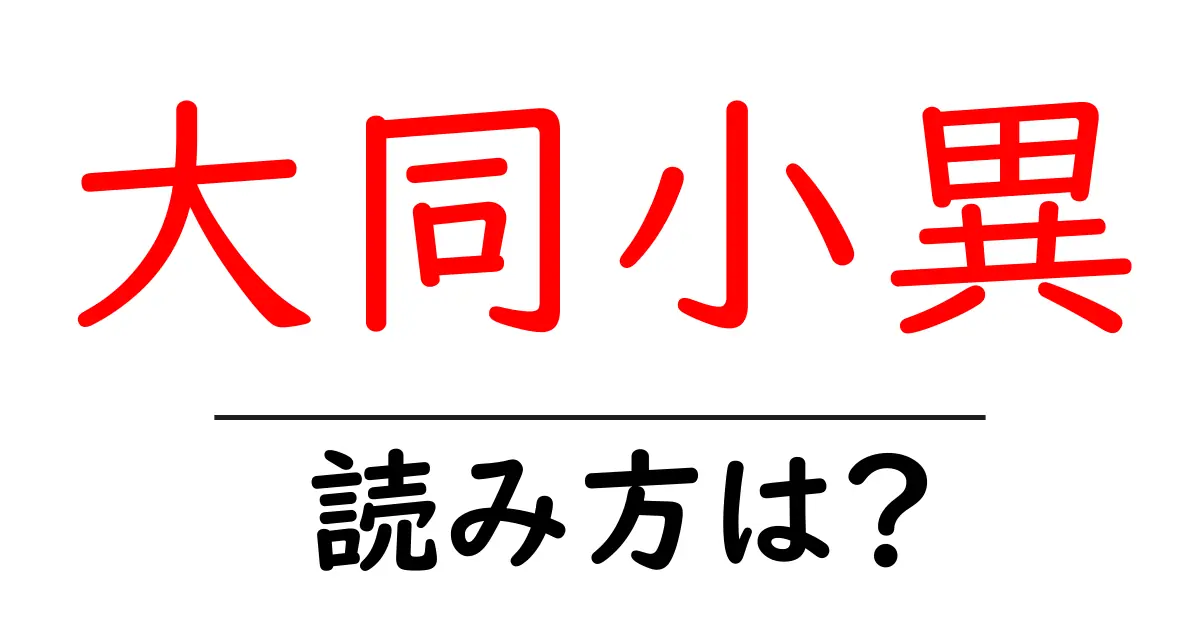

大同小異の読み方

- 大同小異

- だいどうしょうい

「大同小異(だいどうしょうい)」という四字熟語は、日本語での読み方を理解するために、各漢字の音読みと訓読みを紐解くことが重要です。 まず、最初の「大(だい)」は、音読みで「だい」と読みます。この漢字は「大きい」、「重要な」という意味を持ち、熟語の中では規模や程度の大きさを示しています。 次に、二番目の「同(どう)」も音読みで「どう」と読みます。「同じ」という意味があり、何かが互いに似ていることを示す場合に使用されます。 三番目の「小(しょう)」は、音読みで「しょう」と読み、こちらは「小さい」ことを指します。この漢字は、規模や程度の小ささを示します。 最後に、「異(い)」も音読みで「い」と読み、「異なる」という意味を持ち、何かが他と違うことを示しています。 全体として「大同小異」は、音読みを組み合わせた形となっており、音の流れが美しく響くことも特徴的です。この四字熟語は、漢字の意味を持ちながらも、音のリズムが良く、日本語の表現としてよく使われるものです。それぞれの漢字の音読みが組み合わさることで、流れるように読み上げることができるのも魅力の一つです。

「大同小異(だいどうしょうい)」は、主に物事の本質においては大きな違いがないが、細かい点での違いやさまざまな形式に違いがあることを表す四字熟語です。具体的には、異なる意見や立場に見える場合でも、根本的な部分では同じように考えられていることや、大きな枠組みで見ると大きな違いはないという意味合いがあります。日常生活では、物事の選択肢がいくつかある場合に、それぞれの違いがあっても本質は変わらないことを強調したい時などに使われます。この表現は、中国の古典に由来し、言語や文化の枠を超えて広く使われる概念です。

- 最近の映画はストーリーやキャラクターにおいて大同小異なものが多い。

- 彼らの考えは大同小異で、どちらの意見も納得できる。

- 似たり寄ったり:概ね同じような状態や特徴があること。

- 同質異彩:基本的には同じ性質でありながら、個々の特色が異なること。

- 千差万別:多くの違いがあるが、全体としては同じような概念に属すること。

前の記事: « 大兵肥満の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 大喝一声の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »