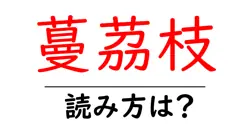

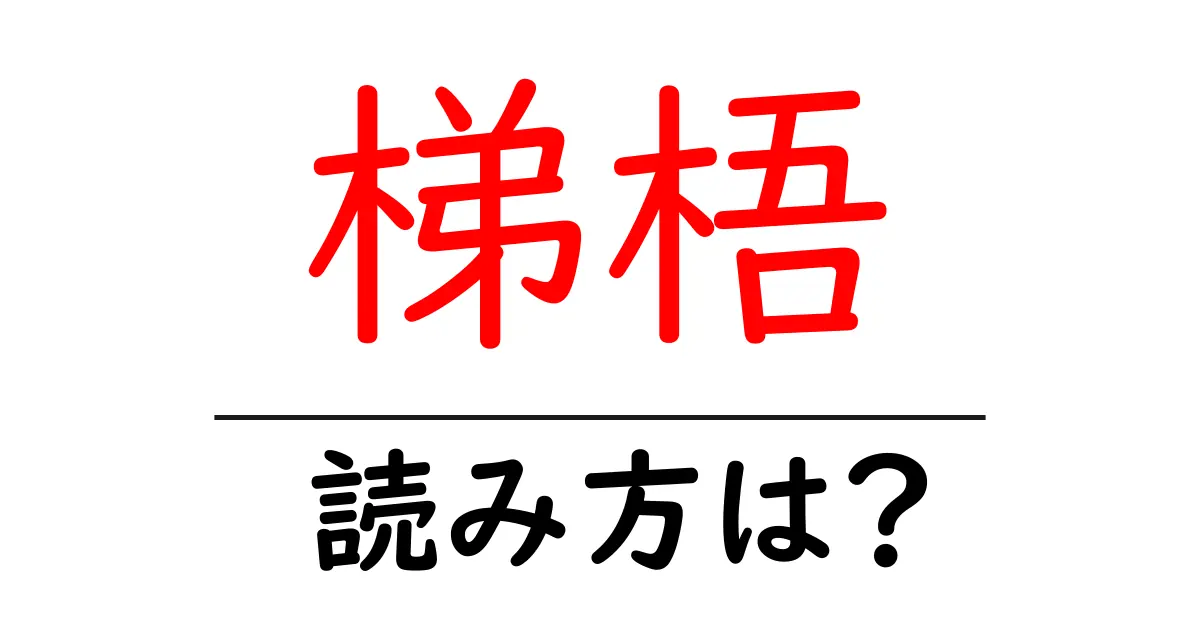

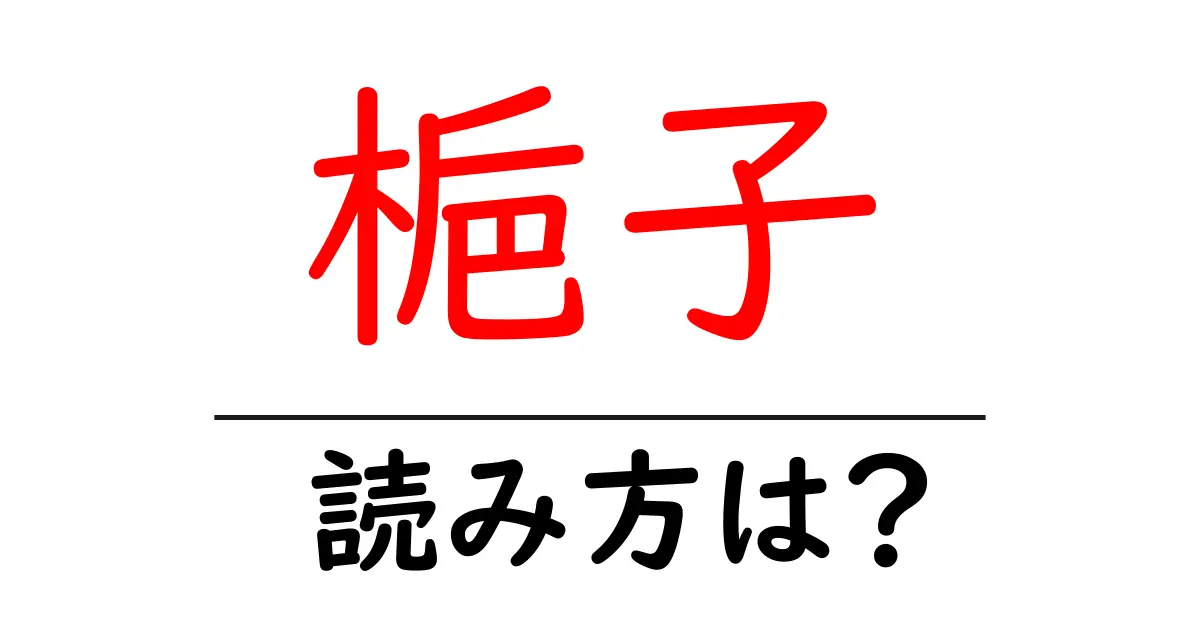

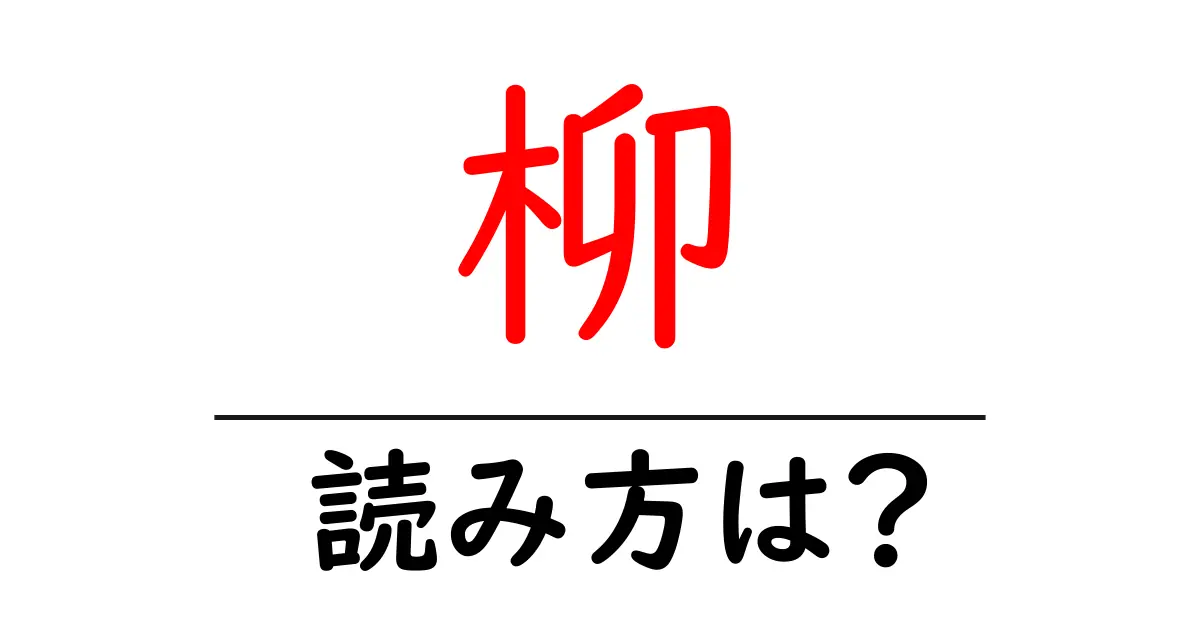

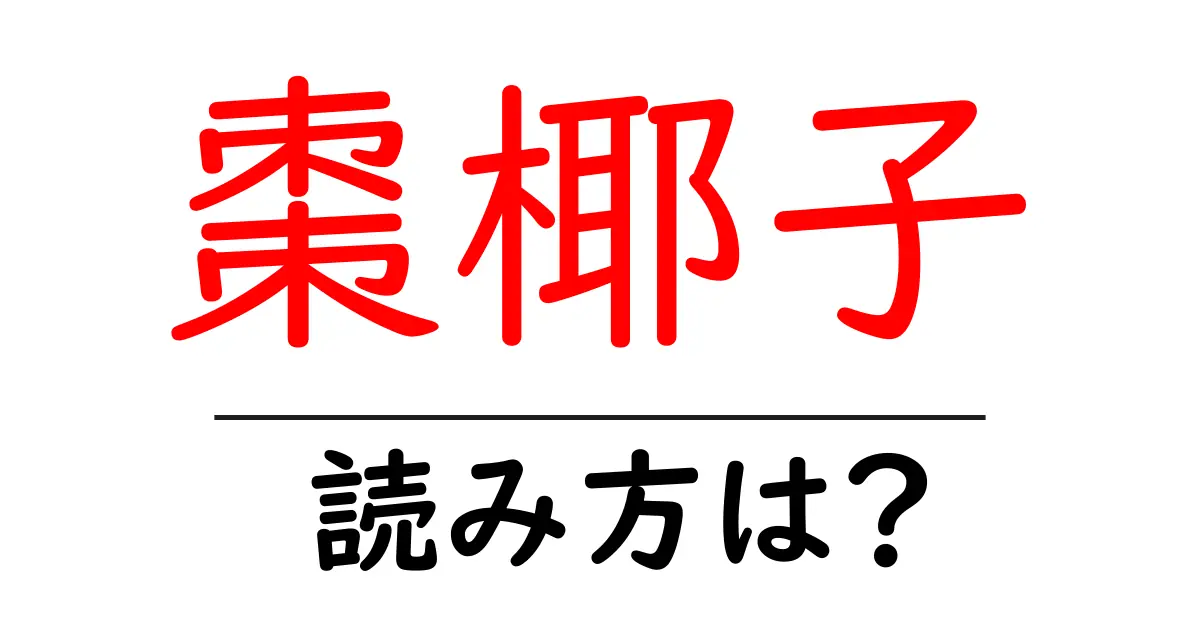

棗椰子の読み方

- 棗椰子

- なつめやし

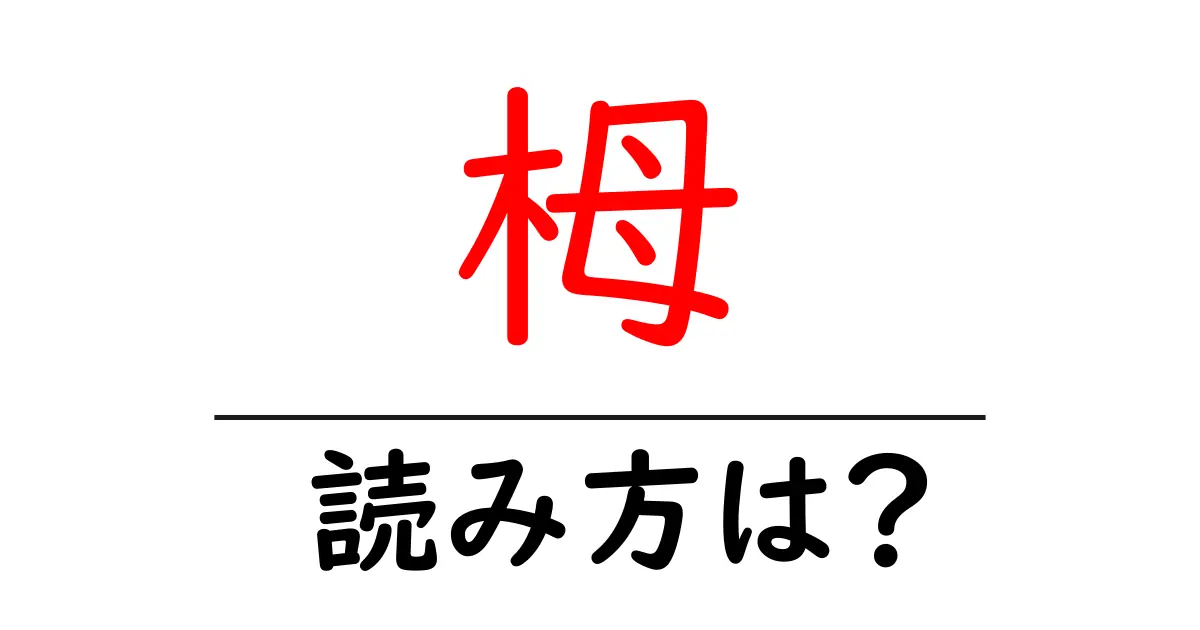

「棗椰子(なつめやし)」という言葉について詳しく解説します。 まず、漢字の「棗」と「椰子」のそれぞれの読み方と意味を見ていきましょう。 1. 「棗(なつめ)」 この漢字は「なつめ」と読み、主に「ナツメ」という木の実のことを指します。ナツメは果物として利用されることが多く、中国などでは滋養強壮に良いとされています。「棗」は「ナツメ」の果実、木、またはそれに関連する意味で使われます。 2. 「椰子(やし)」 この漢字は「やし」と読み、ココヤシやヤシの木全般を指します。特に熱帯地域に分布し、生活や観光などで重要な植物です。「椰」の部分は「やし」を指し、「子」は一般的に物を示す語尾として使われます。 これらを合わせると「棗椰子(なつめやし)」となりますが、実際にはせっかくのなつめとヤシが組み合わさった形になっています。「なつめ」はナツメの木を、「やし」はヤシの木を指し、それぞれの植物の特徴と関係が含まれたネーミングです。 このように、読み方の成り立ちは漢字の読みを基にしているため、それぞれの部首や成り立ちを考慮することが重要です。「棗椰子」という言葉は、文化的にも両方の植物が持つ意味や利用価値を含んでいますが、ここでは読み方に焦点を当てました。 このように、漢字の持つ音と意味は日本語の言葉の深さを理解する上で非常に重要です。

棗椰子(なつめやし)は、主に熱帯および亜熱帯地域に自生するヤシ科の植物で、学名を 'Ziziphus mauritiana' といいます。この植物は、特徴的な長い葉と大きな幹を持ち、主に乾燥した環境に適応して生育します。棗椰子の実は「なつめ」と呼ばれ、甘くて栄養価が高いため、食用として広く利用されています。果実は生で食べることもできますが、乾燥させて食べたり、ジャムやスイーツの材料として使われることもあります。また、棗椰子はその木材や葉も利用され、特に家具や編み物の材料として重宝されています。そのため、農業や生活の中で重要な役割を果たしている植物です。

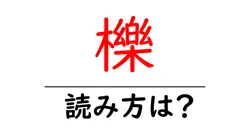

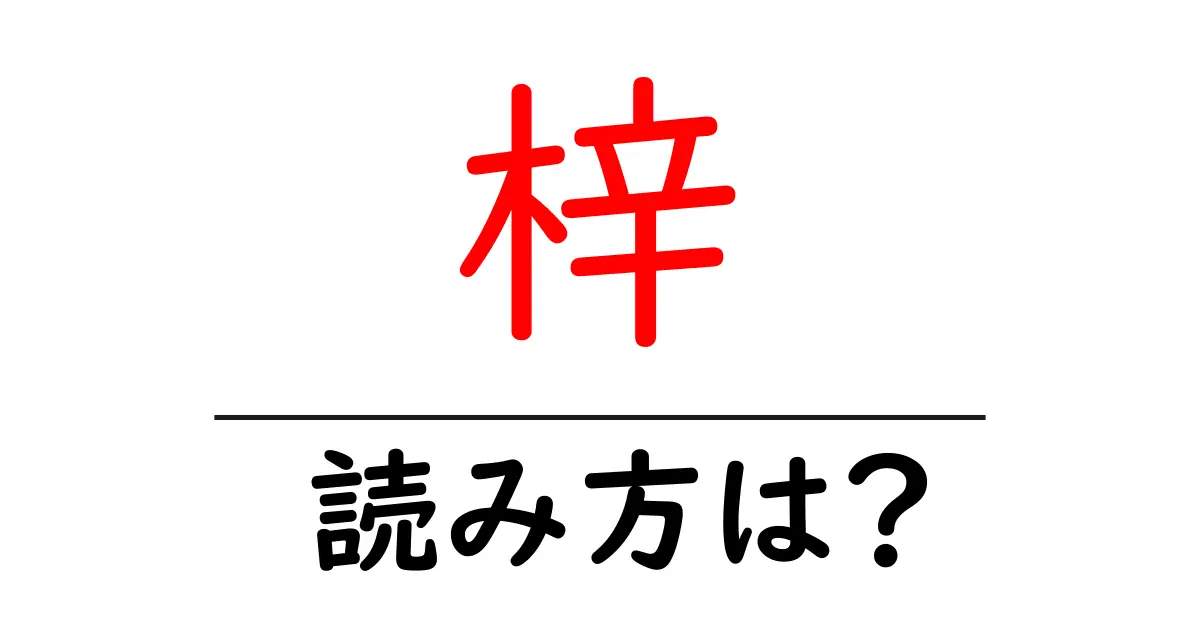

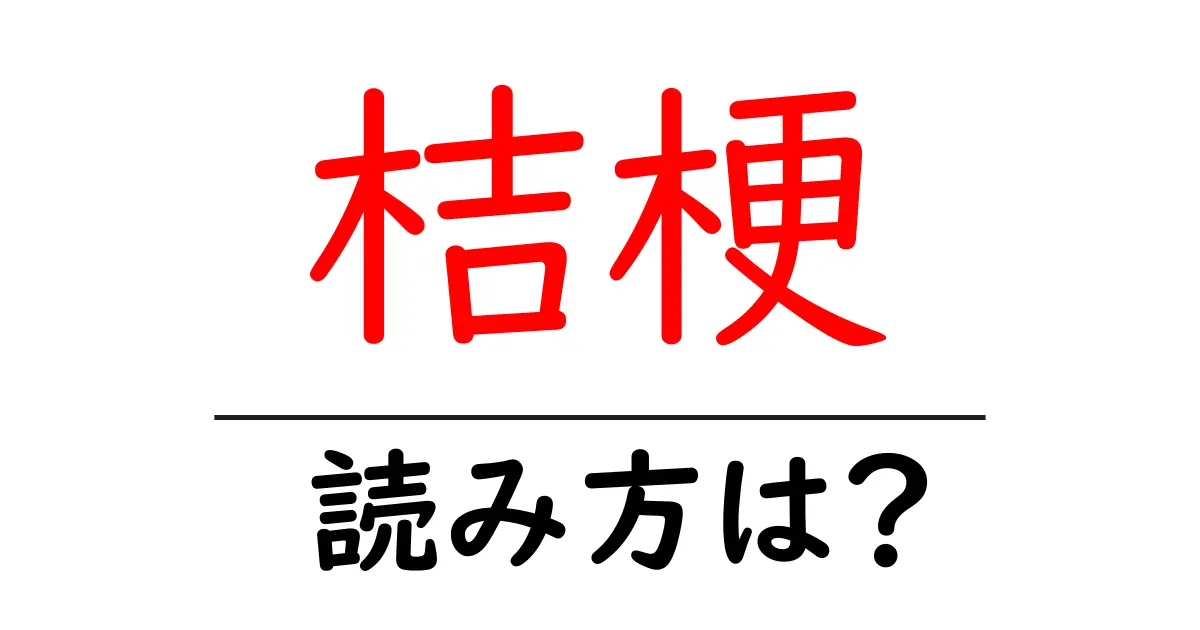

前の記事: « 棒振の読み方は?難読語の読みと意味を解説

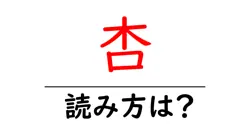

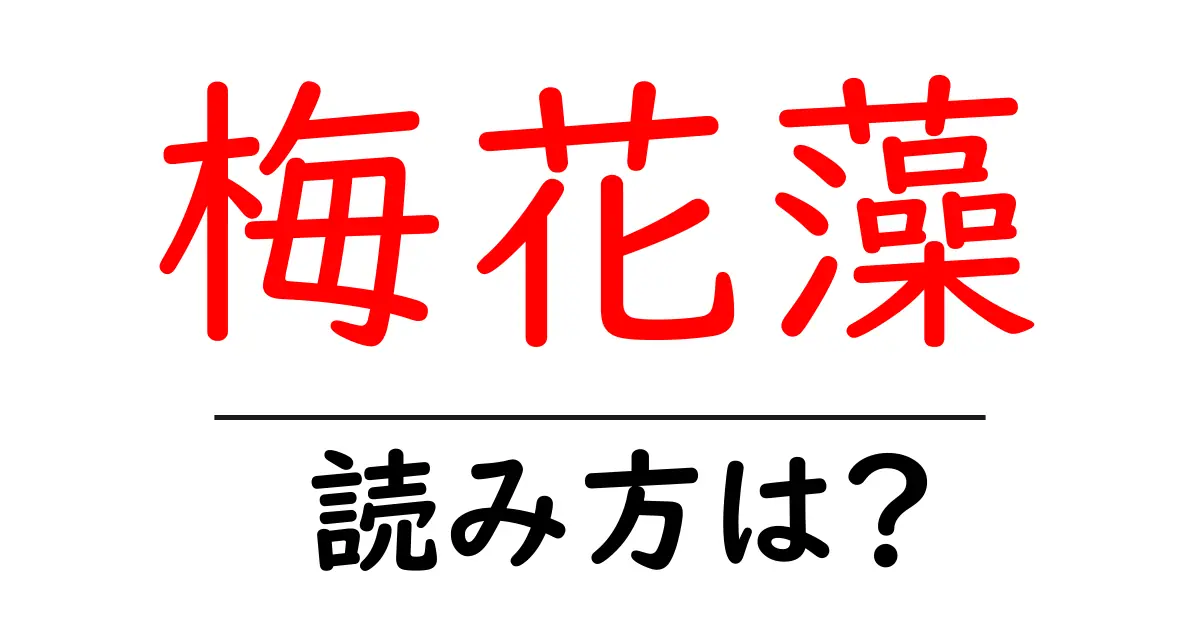

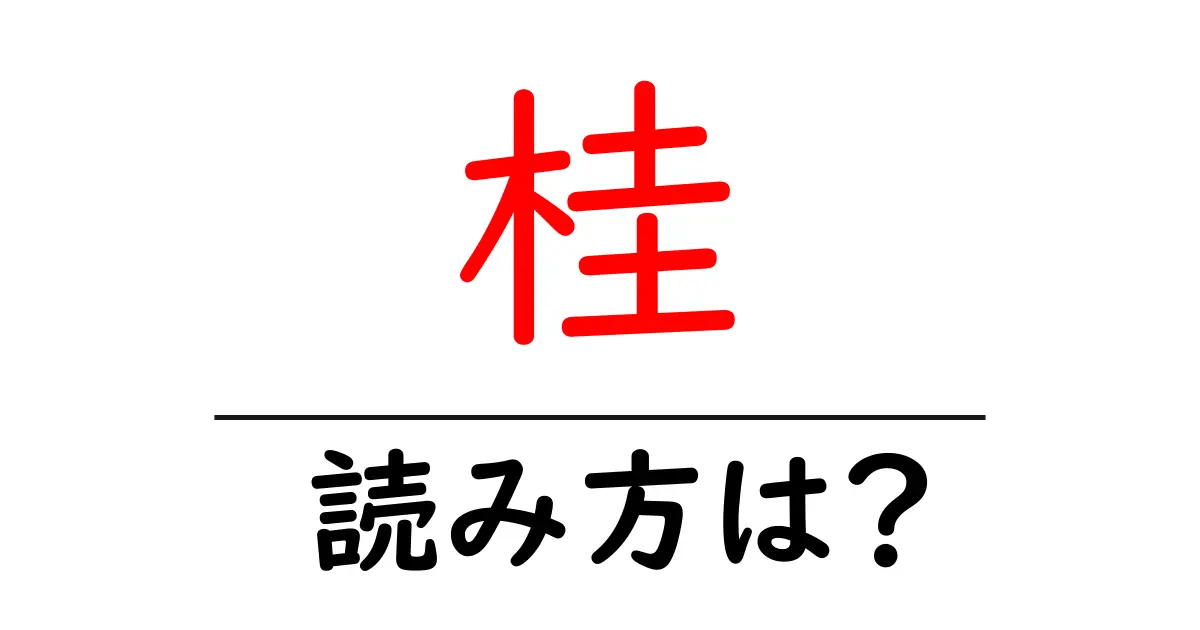

次の記事: 棘の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »