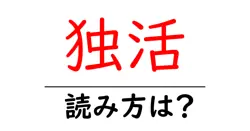

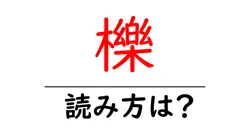

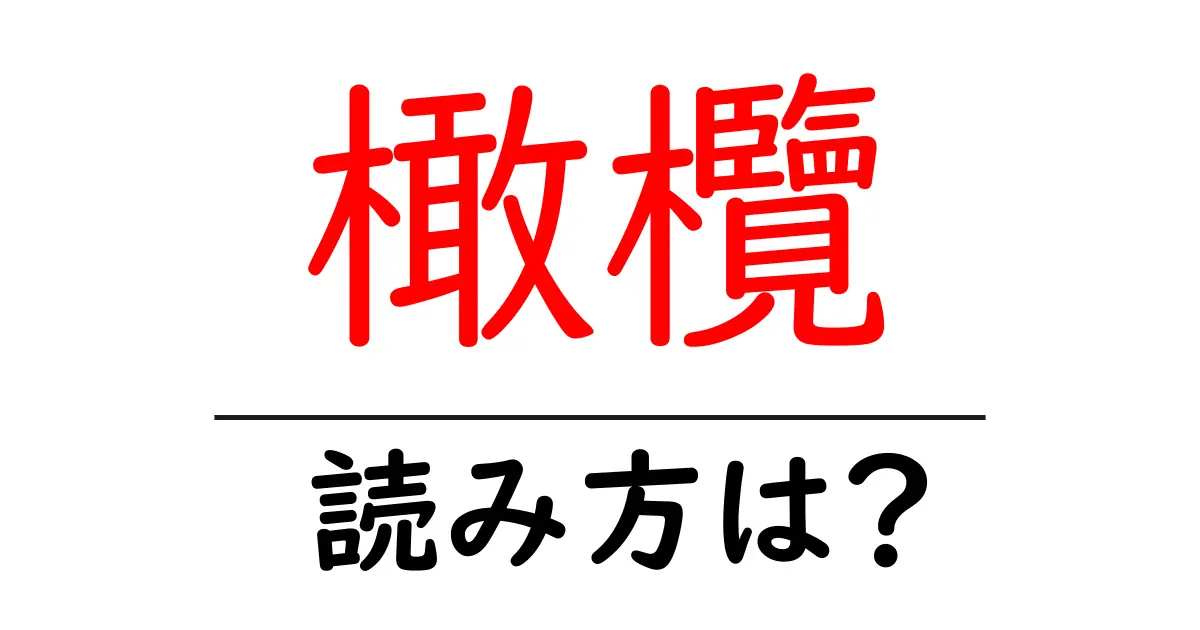

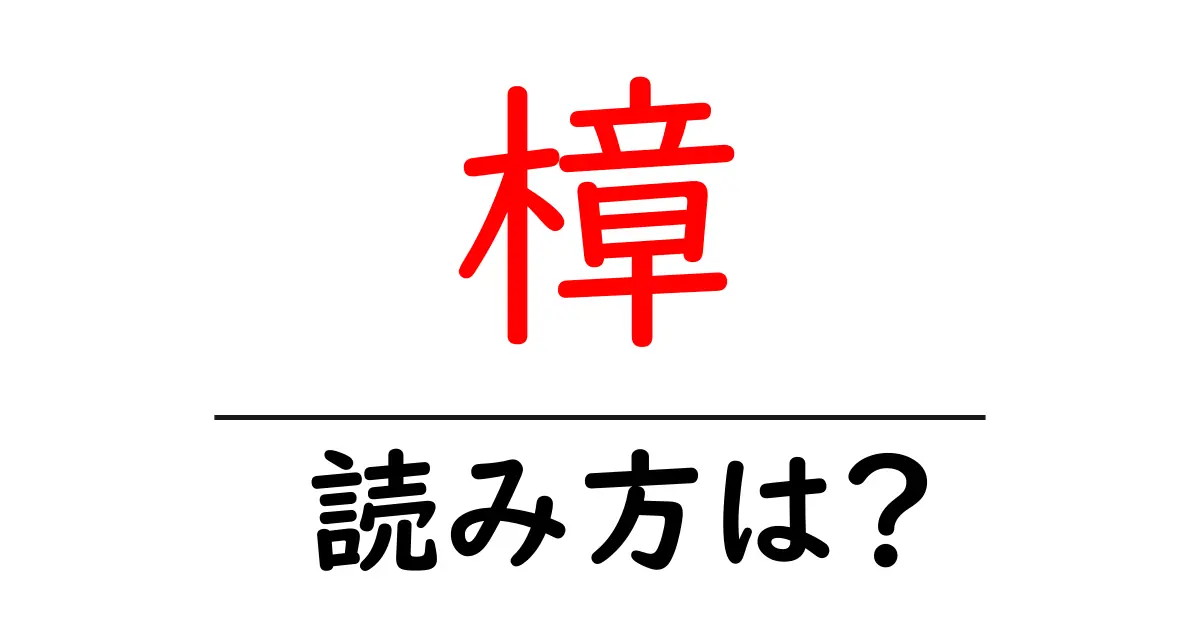

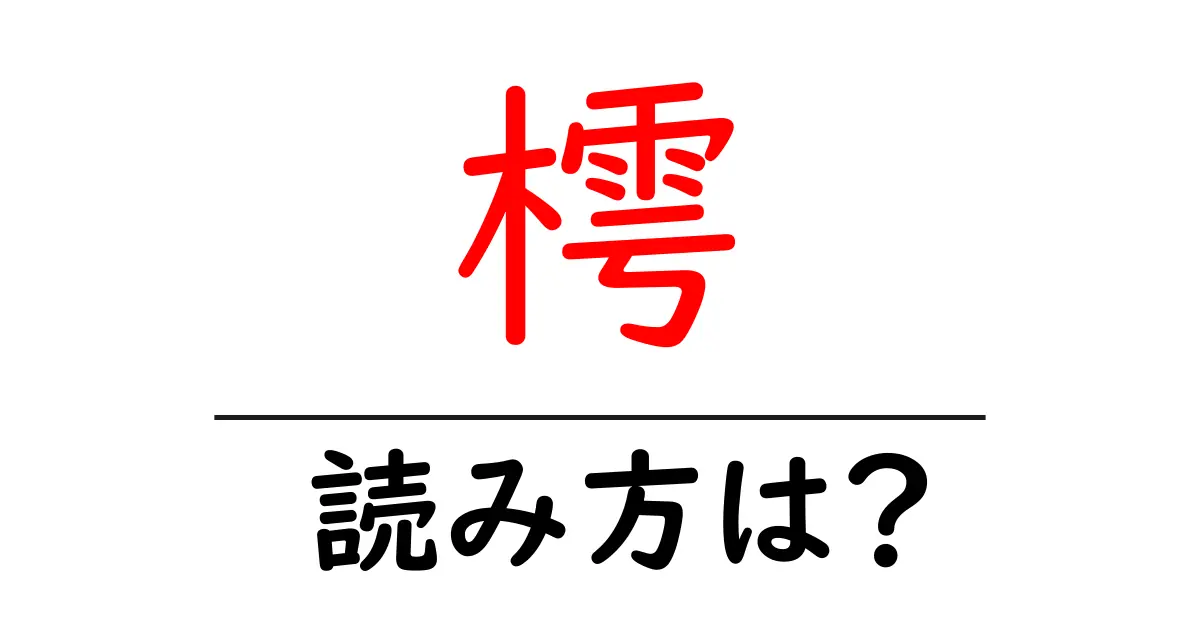

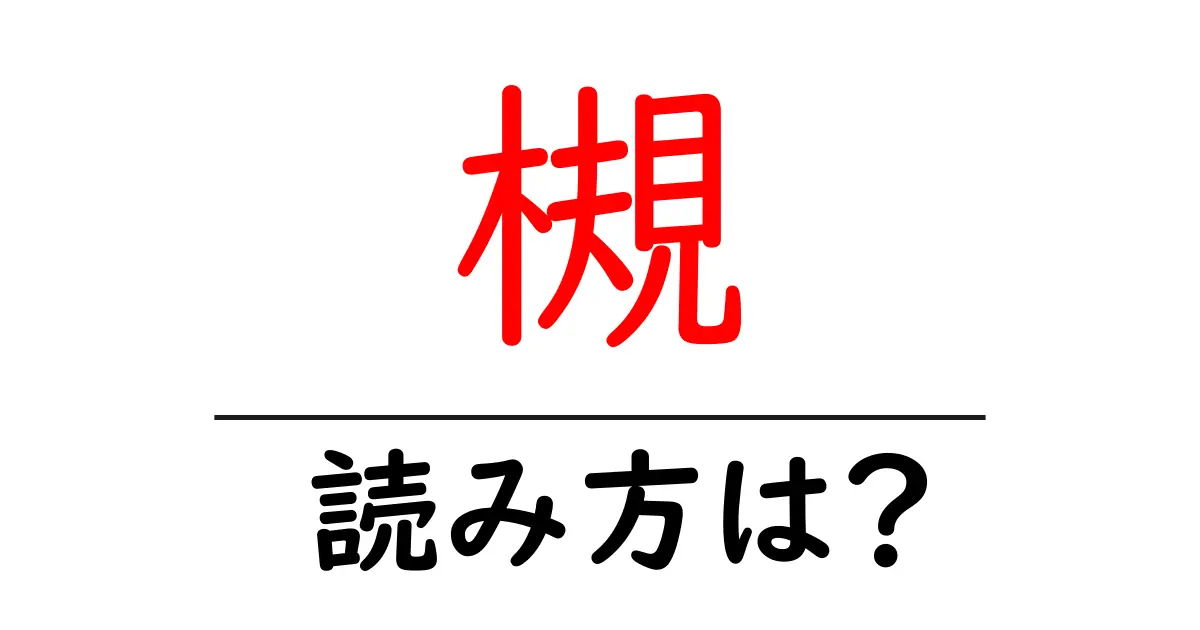

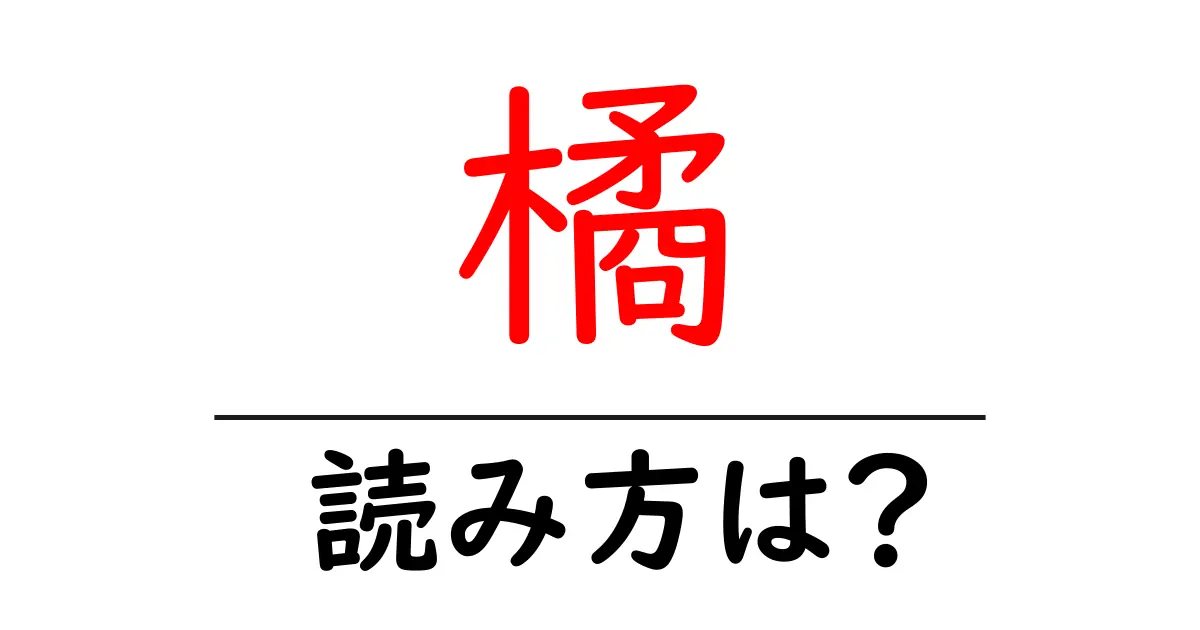

橘の読み方

- 橘

- たちばな

「橘(たちばな)」という言葉は、日本の古典文学や歴史において重要な役割を果たしている植物の名前です。この「橘」の読み方は「たちばな」となっています。この語は、音読みと訓読みを組み合わせた言葉であり、特に音読みの「きつ」と訓読みの「たちばな」が融合されています。ただし、現代日本語では「たちばな」という表記が一般的です。 日本語の表記には、漢字の音読みと訓読みがあり、「橘」の場合、音読みは「きつ」で、訓読みは「たちばな」です。廃れた音読みは少し古風な印象を与えますが、今の日本では訓読みである「たちばな」を用いることが主流です。このように、漢字には複数の読み方が存在し、文脈や用法によってどの読み方が使われるかが異なります。 また、「橘」はその形や色にちなむ由来ともされ、橘の実は橙色味があり、暖かい気候を表す象徴ともされています。日本の文化や季節感と深く結びついているため、この言葉を学ぶことで、より豊かな日本語の理解が得られることでしょう。

「橘(たちばな)」は、主に柑橘類の一種で、特に「橘」は日本に古くから存在する植物の一つです。この植物は、特に香りのよい果実を実らせることで知られています。橘の果実は見た目がオレンジや柚子に似ており、食用とされることもありますが、香りや観賞用として楽しまれることが多いです。橘は日本の文学や文化にも深く根付いており、和歌や詩の中で用いられることが多い植物です。そのため、歴史的にも重要な意味を持ち、古代から今に至るまで多くの人々に愛されてきました。また、橘は四季を通じて葉が茂り、特に秋には美しい黄色やオレンジ色の実が熟すため、景観としても楽しまれることから、園芸用の植物としても人気があります。

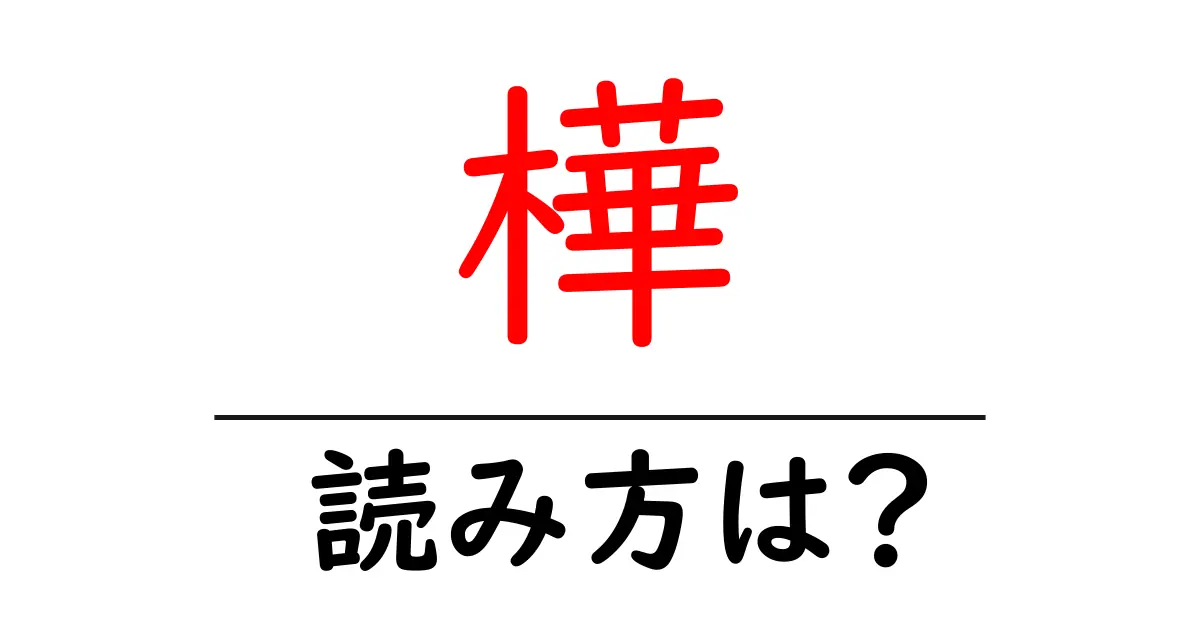

前の記事: « 橄欖の読み方は?難読語の読みと意味を解説

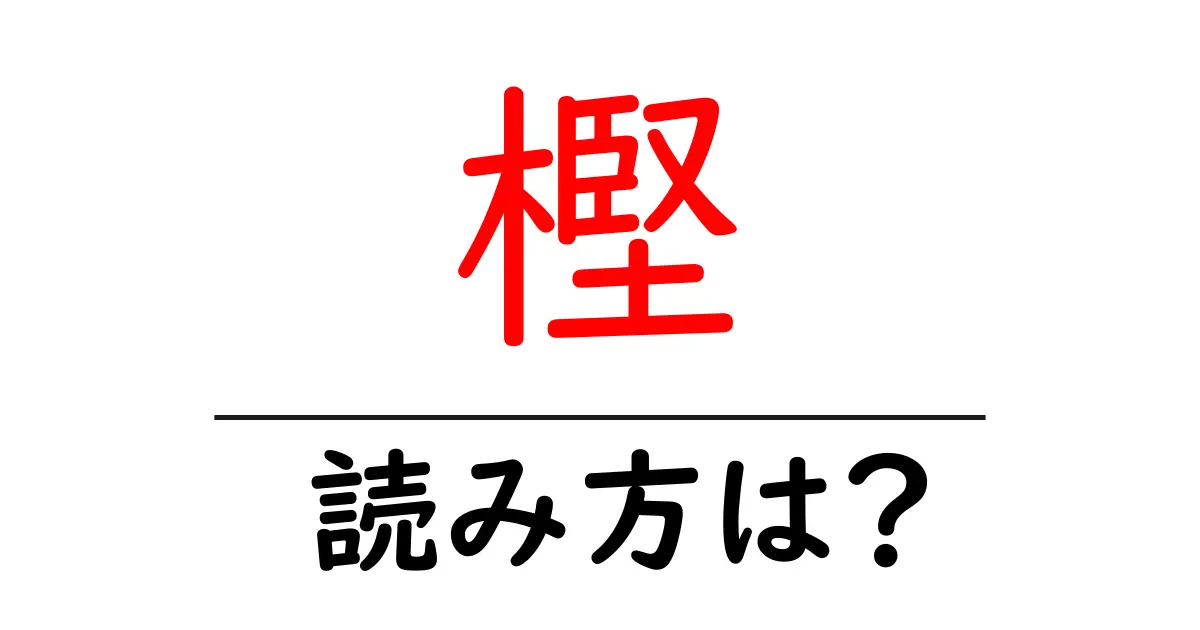

次の記事: 橙の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »