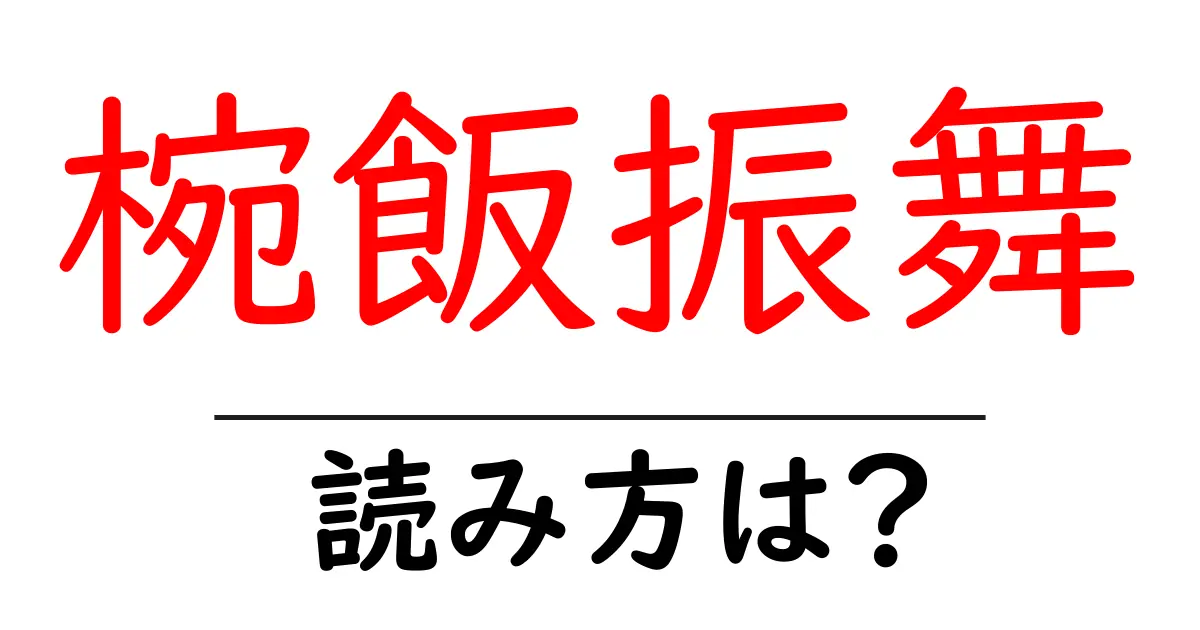

椀飯振舞の読み方

- 椀飯振舞

- おうばんぶるまい

「椀飯振舞(おうばんぶるまい)」は、日本語の四字熟語の一つで、特に形式が整った表現として利用されています。この言葉は、四つの漢字から成り立っています。「椀」は、食器や器を指し、「飯」はご飯、つまり炭水化物の食べ物を示します。「振舞」は、何かを提供する、または行うことを意味します。 この言葉の読み方に焦点を当てると、「おうばん」は「椀飯」の部分で、「おう」は音読みの「ウ」、つまり「ワン」を表しています。「ばん」という音は、音読みの「ハン」から来ており、組み合わせると「おうばん」となります。「ぶるまい」は「振舞」の音読みで、「ぶ」は「振」の音を示し、「るまい」は「舞」の部分から来ています。 音読みが使われているため、漢字それぞれの音を繋げて読むと「おうばんぶるまい」となります。このように、各漢字の読みが合わさって全体の読み方が形成される仕組みがあります。特に四字熟語の場合、意味と共にその音の流れを理解することが重要です。 なお、読み方は聞き慣れないかもしれませんが、発音のリズムや音節のバランスが適切に取られていることで、自然な会話の中にもスムーズに溶け込むことが出来る表現となります。

「椀飯振舞(おうばんぶるまい)」は、もともと日本の食文化に由来する言葉で、特に食事や料理に関する行為を指します。ここでの「椀飯」は、食事のことであり、通常はご飯が盛られた椀を指します。「振舞」は、食事を提供することや、あるいは宴などで人をもてなすことを意味します。 この四字熟語は、特に大切なお客様や親族をもてなす際に、もてなしのために用意された食事や、心をこめて提供される料理の場面で使われることが多いです。 また、一般的には、他者をもてなすことによって、心の温かさや礼儀を示す行為を強調する意味合いを持ち、相手に対する敬意を表す文化を反映しています。日常生活においても、食卓を囲む場で「振舞い」という行為は、人々の絆を深める大切な瞬間であるといえるでしょう。

- 彼女は家族のために毎日椀飯振舞を用意している。

- おもてなしの心を大切にし、椀飯振舞を心がけている。

- 食前酒:食事の前に出される酒。

- 温故知新:古いことを学びながら新しいことを知る。

- 一品料理:一品のみで構成される料理。

前の記事: « 桃園結義の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 樹下石上の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »