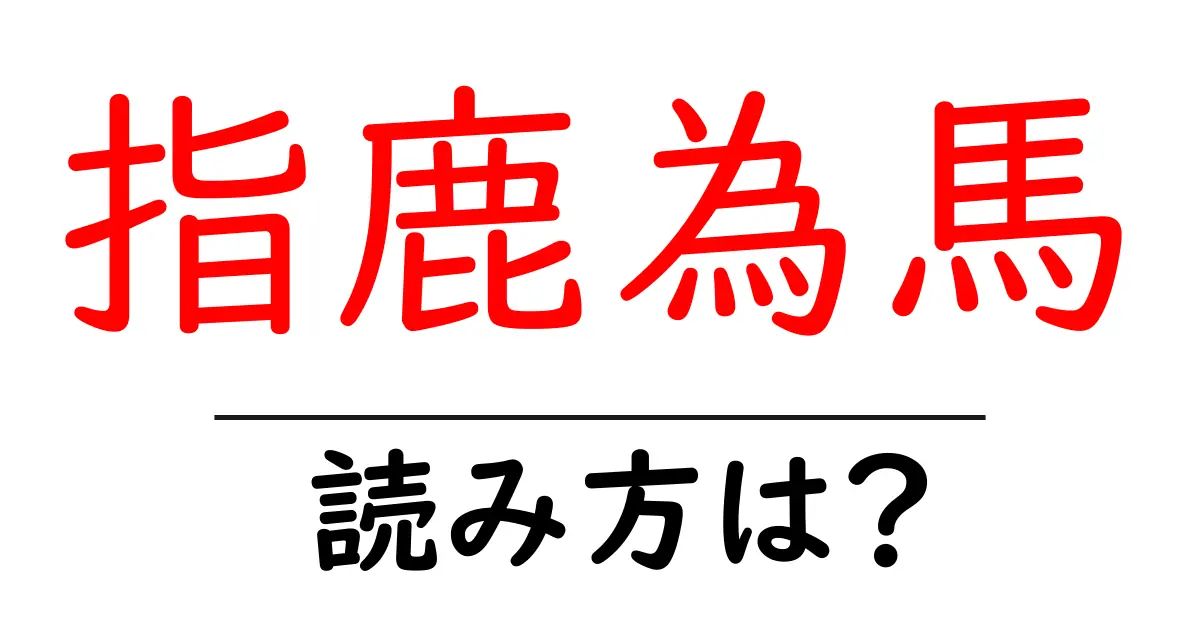

指鹿為馬の読み方

- 指鹿為馬

- しろくいば

「指鹿為馬(しろくいば)」は、日本の四字熟語の一つで、読み方を詳しく解説いたします。「指鹿為馬」の読みは、音読みと訓読みの組み合わせから成り立っています。 まず、「指(し)」は音読みで、手で何かを指し示すことを意味します。一方、「鹿(ろく)」も音読みで、特定の動物である「しか」を指します。「為(い)」も音読みで、目的や動作を示すために使われる漢字です。最後に、「馬(ば)」は音読みで、こちらも特定の動物である「うま」を指します。 この四字熟語は、中国の歴史的な物語から来ており、「鹿を指して馬とする」といった意味で、実際の意味とは別に、読み方自体が漢字の音読みを基本にしています。 さらに、成り立ちを考えると、「指鹿為馬」の各漢字がそれぞれどのように構成されているかを理解することが重要です。特に、四字熟語は一般に音読みを使用するため、漢字の持つ意味に関係なく、音読みによって読むことが一般的です。したがって「指鹿為馬」は、「しろくいば」と音読されるのです。 このように、「指鹿為馬」は漢字の読みから成り立ち、特定の文脈での意味とは別に、その読みを知ることが重要です。

「指鹿為馬(しろくいば)」は、中国の古典から来ている四字熟語で、直訳すると「鹿を指さし馬と為す」という意味になります。この表現は、事実を歪めたり、巧妙に欺いたりすることを指します。 この言葉の背景には、中国の第2代皇帝である秦の始皇帝の時代の逸話があります。ある日、始皇帝はある大臣に対して鹿を指さし、「これが馬だ」と言わせたところ、その大臣が無理にそれに従ったという故事に由来します。このエピソードは、権力者が虚偽を強要し、真実を曲げる様子を示しています。 したがって、「指鹿為馬」という言葉は、権力や影響力を持つ者が、自らの利益のために事実を捻じ曲げることや、周囲がそれに従わざるを得ない状況を指して使われることが多いです。このように、真実を無視して誤った認識を強いられることを戒める意味合いも含まれています。

- 彼は指鹿為馬のような嘘をついて、上司を欺こうとした。

- 友人を信じていたのに、まるで指鹿為馬のような言い訳をされた。

- 倒錯:物事を逆さまにすること。

- 曲解:物事を誤って解釈すること。

- 詭弁:誤った論理で相手を納得させること。

前の記事: « 懊悩煩悶の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 文武百官の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »