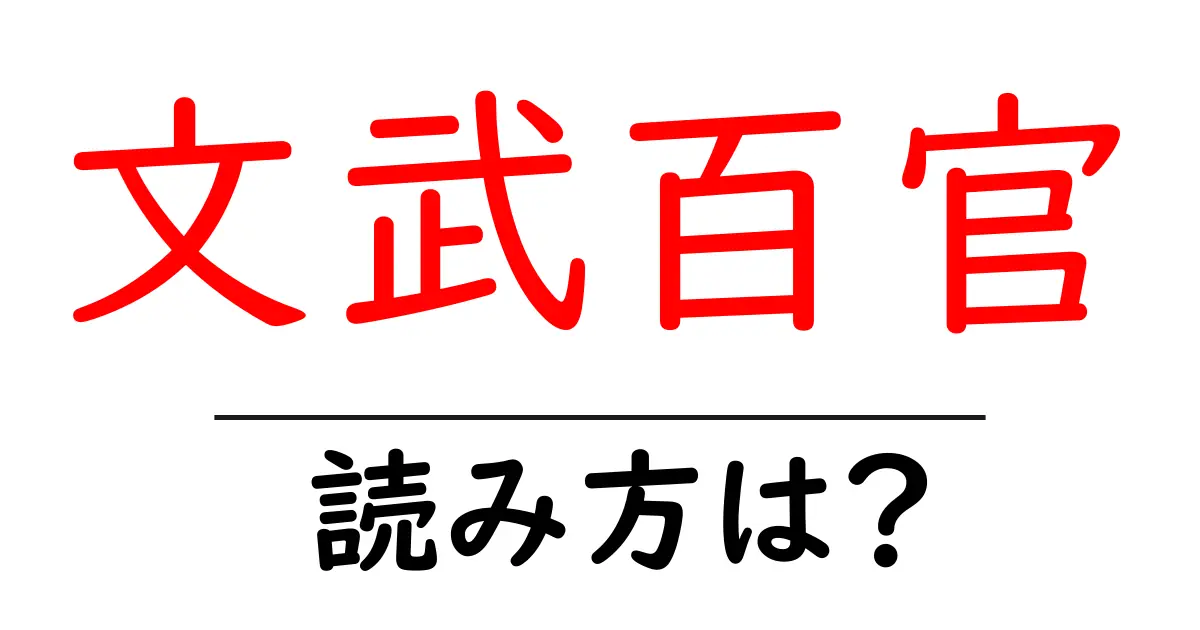

文武百官の読み方

- 文武百官

- ぶんぶひゃっかん

「文武百官(ぶんぶひゃっかん)」は、漢字の読み方がそれぞれ異なり、注意を要します。まず最初の二字、「文(ぶん)」と「武(ぶ)」は、どちらも音読みであり、共に「ぶん」と「ぶ」という発音になります。これにより、文と武はそれぞれ知恵や文化、戦の力を象徴するものであり、上下の関係を築く重要な要素を表しています。 次に「百官(ひゃっかん)」の部分についてですが、ここでの「百(ひゃく)」も音読みで、「官(かん)」も音読みです。この二字の組み合わせは、古代中国や日本における官職や役人を指し、公的な地位にある人々を意味します。「百」という数字は、実際には数の概念を超えた多くの人々を象徴するものと理解されています。 したがって、「文武百官(ぶんぶひゃっかん)」は、文(文化や知識)と武(力)両方を持つ多くの官吏たちを指し、音読みを組み合わせた言葉です。読み方はそれぞれの漢字の音を組み合わせたシンプルで明確なものとなっており、特に日本語においては多くの四字熟語の中でも使用頻度の高い表現です。理解することで、より一層の言葉の深さを感じることができるでしょう。

「文武百官(ぶんぶひゃっかん)」は、中国語の四字熟語に由来し、主に行政や国家の運営に関わる人々を指す表現です。 この言葉の意味は、文官(文の世界に従事する官僚)と武官(武の世界に従事する軍人)の両方が一つの国家や政権において重要な役割を果たしていることを表しています。「文」は文化や知識を象徴し、学問や政策を通じて国を治める役割を担う人々を指します。「武」は力や軍事を象徴し、国家の防衛や戦争に関与する役割の人々を指します。 「百官」という言葉は、官僚や役人をさまざまな役職を持つ人々として表し、全ての官吏を包括する意味を持っています。このように、「文武百官」は、国家を支えるすべての人々が、文と武の両面において協力して果たすべき重要な役割を強調する言葉です。 日本においても、古くからこの概念は重視され、文と武のバランスが重要視されてきました。すなわち、知恵と力を兼ね備えた指導者や官吏が国を導くことが理想とされています。このように、「文武百官」は、国家の運営や政治の根幹を成す重要な考え方を表す熟語と言えるでしょう。

- 文武百官が一堂に会し、国家の方針を決定した。

- 彼は文武百官として、学問と武道の両方に秀でている。

- 文官武官:文官と武官を合わせた総称で、行政と軍事の両方を指す。

- 文武両道:文才と武道を兼ね備えたことを表す。

前の記事: « 教唆煽動の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 春宵一刻の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »