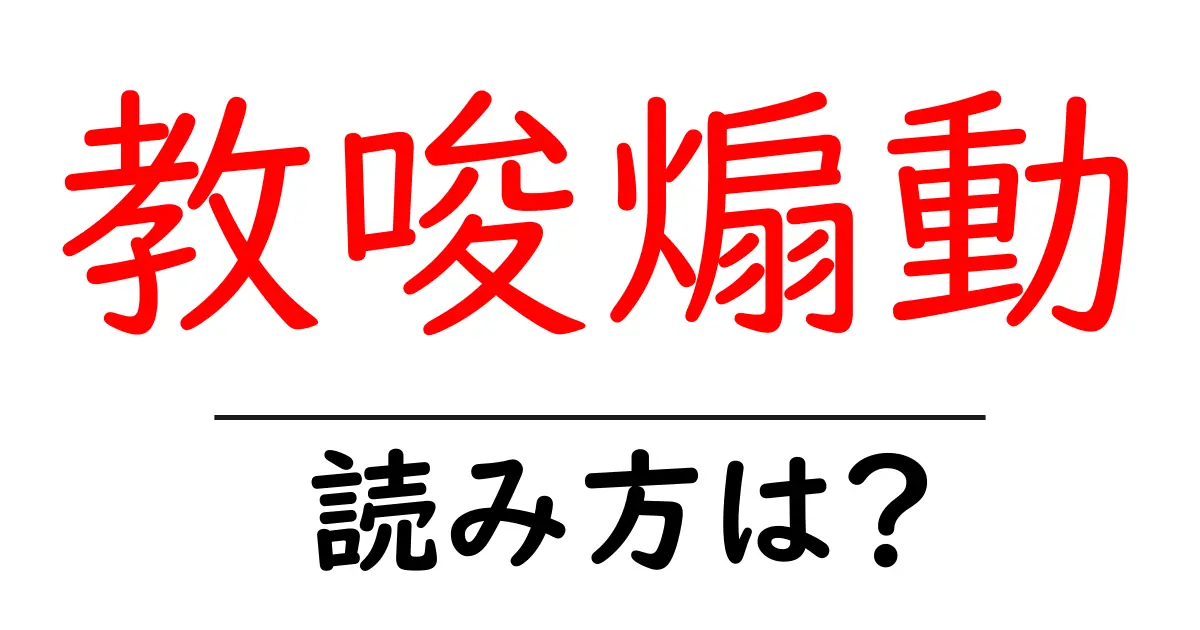

教唆煽動の読み方

- 教唆煽動

- きょうさせんどう

「教唆煽動(きょうさせんどう)」は、二つの部分から成り立っています。それぞれの部分について詳しく見ていきましょう。 まず、「教唆(きょうさ)」の部分です。「教」は「おしえる」とも読みますが、ここでは「きょう」という音読みが使われています。「唆(さ)」は「そそのかす」という意味が含まれており、こちらも音読みで「さ」と読みます。このように、「教唆」は「きょうさ」となります。 次に、「煽動(せんどう)」の部分です。「煽(あお)」は「煽る」という動詞で、ここでは「せん」という音読みが使われています。「動(どう)」も音読みの「どう」を採用しているため、「煽動」は「せんどう」となります。 このように「教唆」と「煽動」という二つの部分が結びついて、四字熟語「教唆煽動(きょうさせんどう)」が形成されています。音読みが多く使われる漢語特有の読み方が見られる点も特徴です。理解を深める手助けとなれば幸いです。

教唆煽動(きょうさせんどう)とは、他人をそそのかして、ある行動を起こさせることを指す言葉です。この言葉は、特に法律や社会的な文脈で使用されることが多いです。\n\nまず、「教唆」という部分は、一般的に人を誘導したり、教えたりすることを意味します。ここでは主に、他人に特定の行動を取るように促すことを指します。一方で「煽動」は、感情を高めたり、別の人々を刺激して特定の行動を引き起こすことを意味します。\n\n合わせて考えると、教唆煽動は単に誰かに何かを教えることではなく、特定の行動を起こさせるように仕向ける行為を示しています。例えば、犯罪を犯すようにそそのかすことなどがこれにあたります。\n\nこのように、教唆煽動は非常に強い影響力を持つ行為であり、時には法的な問題を引き起こすこともあるため、非常に注意が必要です。

- 彼はその場で教唆煽動を行い、多くの人々を扇動した。

- 教唆煽動によって起こった暴動は、社会に多大な影響を与えた。

- 鼓舞激励:人々を励まし、行動を促すこと。

- 煽動扇動:感情を刺激して人を動かすこと。

- 指導教示:正しい方向へ導くこと。まれに悪用される場合もある。

前の記事: « 懊悩煩悶の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 文武百官の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »