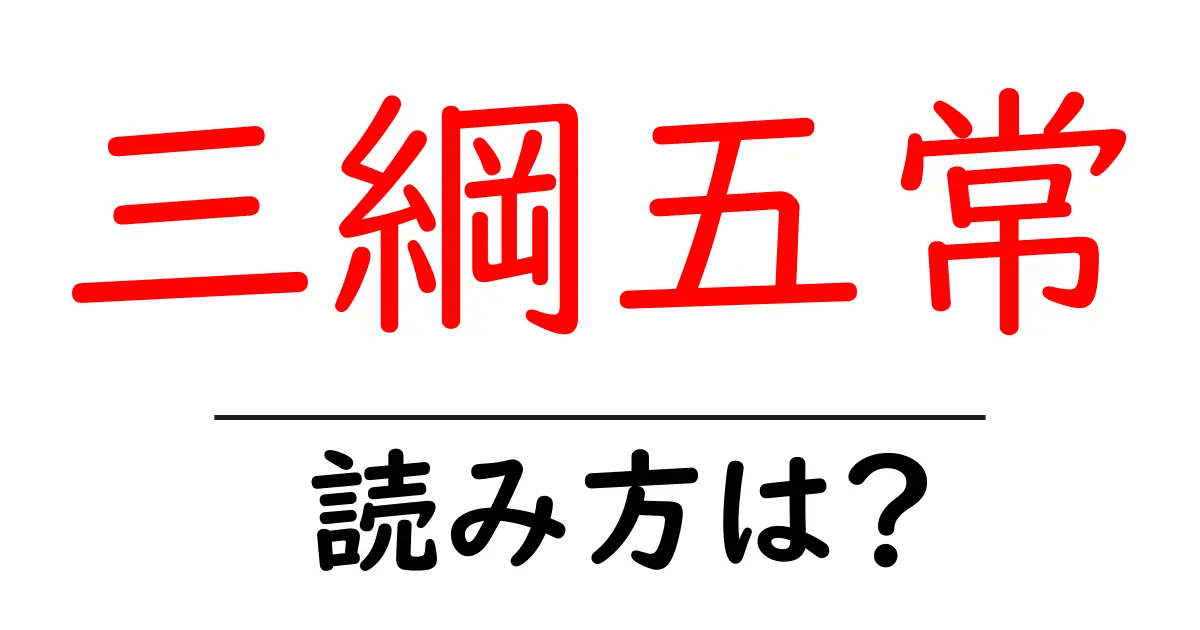

三綱五常の読み方

- 三綱五常

- さんこうごじょう

「三綱五常(さんこうごじょう)」という四字熟語は、漢字それぞれの読み方から成り立っています。「三」は「さん」と読み、数字の3を表します。「綱」は「こう」と読み、主に「つなぎ」や「おおもと」を意味しますので、ここでは重要な要素を示しています。「五」は「ご」と読み、数字の5を表します。「常」は「じょう」と読み、これは「いつも」や「常に」を意味しますが、ここでは道理や倫理を示す語として使われています。 この言葉は、儒教における基本的な倫理観や価値観を表すための表現であり、具体的には「三綱」が「君・臣・父」の関係を指し、「五常」が「仁・義・礼・智・信」の五つの道徳的な規範を示しています。よって、この言葉はさまざまな要素から成り立っており、それぞれの読み方が示す意味も重要です。 全体としては「さんこうごじょう」となり、音読みが用いられています。中国から伝わった言葉のため、中国語の音読みに基づいています。このように、四字熟語はその構成する漢字の読み方を理解することが、正しい発音やその言葉の本質を理解する上で非常に重要です。

「三綱五常(さんこうごじょう)」は、古代中国の儒教思想に基づく道徳的な教えを表す四字熟語です。この言葉は、「三綱」と「五常」という二つの部分から成り立っています。 まず、「三綱」は、個人の行動や社会における関係において守るべき三つの重要な道徳的な原則を指します。具体的には、君臣の道、父子の道、夫婦の道のことで、これにより社会の秩序が保たれるとされます。君臣の道は主君と臣下との関係、父子の道は親と子の関係、夫婦の道は男女の関係を示しています。 次に「五常」は、儒教において重んじられる五つの徳を指します。それは、仁(じん)、義(ぎ)、礼(れい)、智(ち)、信(しん)という道徳的な価値観であり、これを実践することが人間としての品格を高め、良好な人間関係を築くことに繋がります。 したがって、「三綱五常」は、道徳の根基として人々が遵守すべき倫理的な規範や行動基準をまとめたものであり、古代から現代に至るまでの日本の社会や文化にも影響を与えてきました。この言葉を通じて、私たちは人間関係や社会において大切にすべき価値を再認識することができるのです。

- 三綱五常は、古代の倫理観を示す言葉であり、家族や社会における道徳的行動を促すために用いられることが多いです。

- 例えば、教育の場において三綱五常を教えることにより、生徒たちが倫理を理解し、実践することを目指します。

- 仁義礼智信:人間関係における五つの基本的な道徳を示す言葉です。

- 五常:仁・義・礼・智・信を指し、倫理的な行動の基本を表しています。

前の記事: « 三百代言の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 三老五更の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »