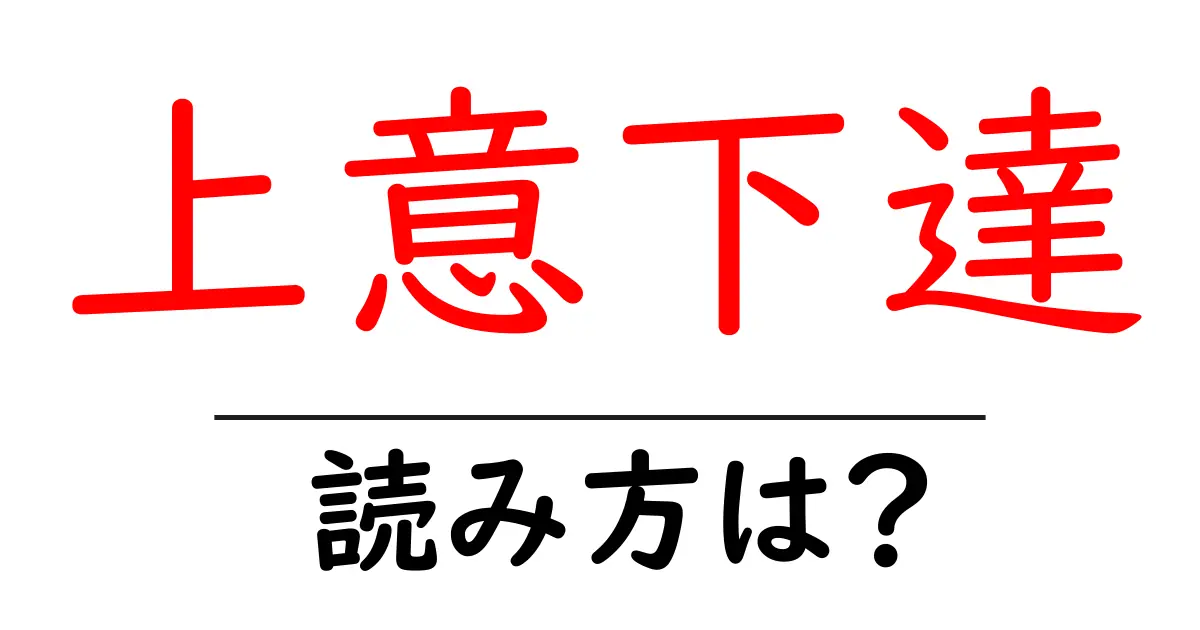

上意下達の読み方

- 上意下達

- じょういかたつ

「上意下達(じょういかたつ)」という言葉は、日本語の四字熟語の一つであり、漢字の読み方には特別なルールがあります。この熟語は、四つの漢字から成り立っています。「上意」の「上(じょう)」は、上位者の意思や意図を指し、「意(い)」はその意思自体を表します。また、「下達」の「下(か)」は、下位者に対して情報や意志を伝えることを意味し、「達(たつ)」はその情報や意志が到達する、伝わることを示します。 それぞれの漢字の読み方について詳しく見ると、まず「上」は「じょう」と読むことが一般的です。この読み方は、上位のものに関連する場合に使われることが多いです。「意」は「い」と読み、意思や意味を表す際に共通して用いられます。 次に「下」は「か」と読み、こちらも上下関係や位置関係に関する表現でよく使われます。そして「達」は「たつ」と読むことで、何かが到達したり伝わったりすることを指します。 このように「上意下達」は、上にいる者の意思が下の者に達するという意味合いを持っていますが、その読み方自体にはそれぞれの漢字に沿った意味が込められています。特に、全体として流れるようにリズムを持った読み方になるため、四字熟語らしい美しい響きを感じることができるのも魅力の一つです。

上意下達(じょういかたつ)は、上層部の意志や意見が、下層部にしっかりと伝わることを意味します。この言葉は、特に組織や団体において、上司から部下へ指示や方針が正確に、速やかに伝えられる状況を指します。上意は「上の意思」、下達は「下に達する」という意味で、上下関係を示す言葉でもあります。 この概念は、例えば企業や学校、政府機関などの組織において非常に重要です。なぜなら、上意下達が適切に行われない場合、指示の取り違いや誤解が生じ、業務の効率が落ちたり、目標達成が難しくなったりするからです。逆に、上意下達がうまく機能している組織は、迅速に課題を解決し、戦略を遂行することが可能です。 また、上意下達は単に指示を伝えるだけでなく、コミュニケーションが円滑に行われることも含まれています。現代の組織では、上下関係を超えた自由な意見交換が求められることが多く、そのためには良好なコミュニケーションが不可欠です。

- 彼は上意下達の精神で部下に指示を出し、チームの目標を達成しました。

- 上意下達の原則に従い、上司の意向を正確に伝えることが重要です。

- 諸行無常:全ての事象は常に変化し続けることを意味しますが、上下の意志が伝わる意義も含まれています。

- 豪放磊落:心が広く、物事をあまり気にしない様子。指示が上下で明確に伝わることを称える意義もあります。

前の記事: « 上下一心の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 上援下推の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »