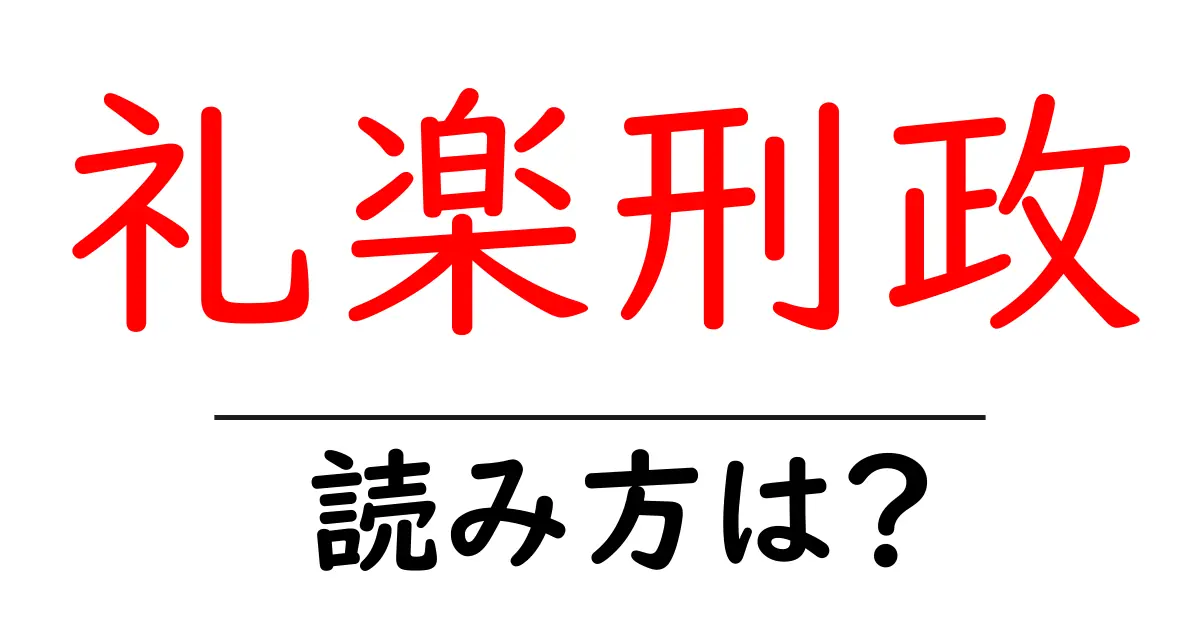

礼楽刑政の読み方

- 礼楽刑政

- れいがくけいせい

「礼楽刑政(れいがくけいせい)」の読み方について詳しく解説します。 「礼楽刑政」は、日本の四字熟語の一つで、四つの漢字から成り立っています。それぞれの漢字の読み方は次の通りです。 - 「礼」(れい):この漢字は「礼儀」や「礼節」を表し、社会的なマナーや敬意を示す言葉として使われます。 - 「楽」(がく):この漢字は音楽や楽しみを表し、特に音楽の「楽」や楽しむことの「楽」を意味します。 - 「刑」(けい):この漢字は法律や処罰を指し、特に犯罪に対する制裁や罰を意味する際に使われます。 - 「政」(せい):この漢字は政治や統治を指し、国家や地域の運営に関わる行為やその仕組みを表します。 「礼楽刑政」は、これらの四つの要素を組み合わせたものであり、それぞれが特有の文化的背景に基づいて読み方が定められています。 この熟語の読み方は、一般的に「れいがくけいせい」と言われるように、各漢字の音読みを用いて一続きで発音します。日本語において、四字熟語は音読みを用いることが多く、特にこのように意味のある複数の漢字をつなげた場合、音読みでスムーズに表現されることが一般的です。 まとめると、「礼楽刑政(れいがくけいせい)」は、各漢字の音読みを組み合わせたものであり、漢字の持つ意味合いを考慮しながらも、読み方が一貫して定まっているのが特徴です。

「礼楽刑政(れいがくけいせい)」とは、古代中国の思想に由来する四字熟語で、国家や社会の理想的な運営を示す言葉です。具体的には、「礼」は礼儀や習慣、「楽」は音楽や楽しさ、「刑」は法律や罰、「政」は政治を指します。これらの要素が調和することで、理想的な社会が実現されるという考え方を表しています。 この四字熟語は、礼儀や道徳を重視すること、楽しい雰囲気を持つこと、法律によって秩序を保つこと、そして適切な政治が行われることが重要だというメッセージを伝えています。これにより、個人や社会全体の調和が生まれ、安定した社会を築くための基本的な理念が示されています。 「礼楽刑政」は、国が繁栄し、民が幸せに暮らすための道を示す重要な概念で、古代から現代までの政治や社会の在り方において大きな影響を持つ言葉として評価されています。

- 礼楽刑政は、古代中国において、社会の調和や秩序を保つための基本的な四つの要素であるとされており、現代においても政治や教育、文化の場面で重要視されています。

- 私たちの地域社会では、礼楽刑政がしっかりと機能することで、住民同士の関係が円滑に保たれています。

- 和敬清寂:和やかさ、敬意、清らかさ、静寂さをもって物事を進める様子を示す言葉で、礼楽刑政と同様に秩序や調和を重んじる意味があります。

- 礼法行政:礼儀、法律、行政という三つの要素が社会の基盤を形成することを示す言葉で、文化と制度の調和を強調しています。

前の記事: « 磨穿鉄硯の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 神仏混淆の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »