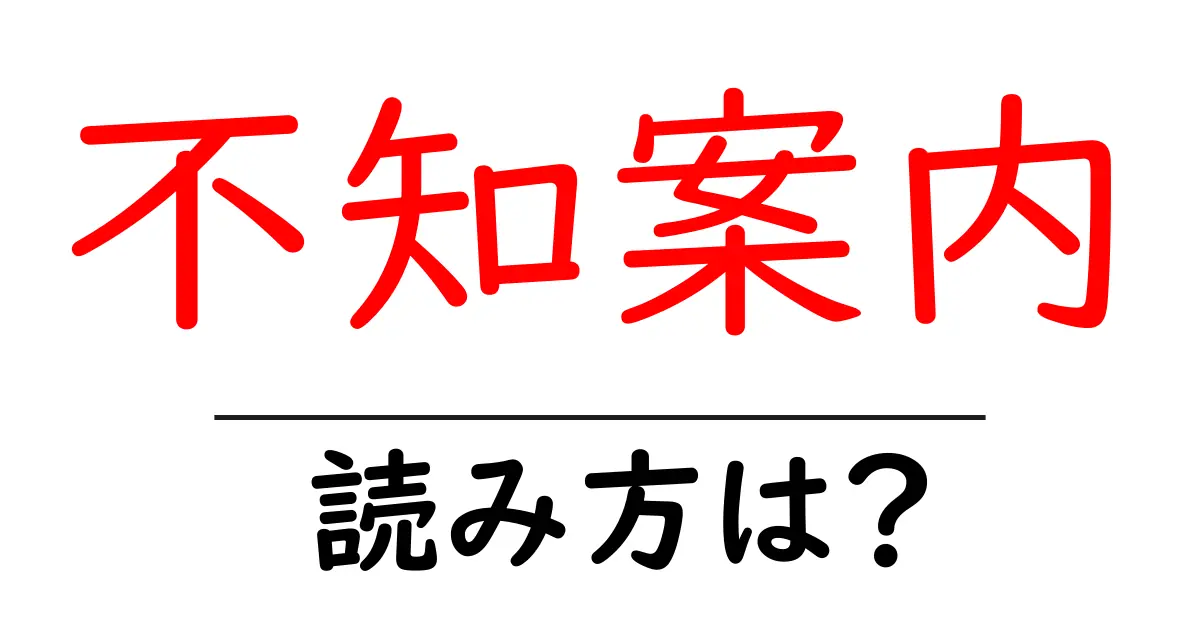

不知案内の読み方

- 不知案内

- ふちあんない

「不知案内(ふちあんない)」という四字熟語の読み方について解説します。「不知案内」は、一般的に「ふちあんない」と読みます。この熟語は、漢字それぞれの音読みを組み合わせています。まず、最初の「不」は「ふ」と読みます。この字は、否定を表す接頭語として使われることが多いです。次に「知」は「ち」と読みますが、ここでは「ふ」と音読されて、次の漢字「案」の音とつながっています。「案」は「あん」と読み、これは「加える」「考え」を意味する漢字です。最後の「内」は「ない」と読みます。このように、四字全体を通じて各漢字の音を巧みに織り交ぜた結果、「ふちあんない」という読み方が成立しています。 「不知案内」は、通常、知識や情報が不足している状態を指すため、発音もその内容を反映しています。音の響きを意識すると、『知を持たない案内役』といった少しユーモラスなイメージを持つかもしれません。特に、知識に欠けていることを示唆する言葉として、日常の会話や表現でも使われたりします。繊細な音声表現を通じて、その意味合いを伝えることができるのが、日本語の美しい特徴の一つです。

「不知案内(ふちあんない)」は、文字通り訳すと「知らないことでの案内」の意味を持つ四字熟語です。この言葉は、あることを知らないために、正確な情報や方向を示すことができない状況を指します。普段の生活においても、何かを知らなかったり理解していなかったりすることによって、サポートや指導ができないことがあるでしょう。それが他人に対しても同じように、自分が知らない事柄については案内することができないという意味合いを持ちます。このため、「不知案内」は、知識や理解が不足していることから来る無力感や限界を表現する言葉としても用いられます。

- 彼は会議の内容を知らないまま、発言してしまった。それはまさに不知案内の状態だった。

- 新入社員がこのプロジェクトに参加したが、彼は不知案内のままで、全く背景が理解できなかった。

- 無知蒙昧:知識がないこと、または理解できない状態を表す。

- 不知情況:状況を知らないことを指す表現。

前の記事: « 不朽不滅の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 不立文字の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »