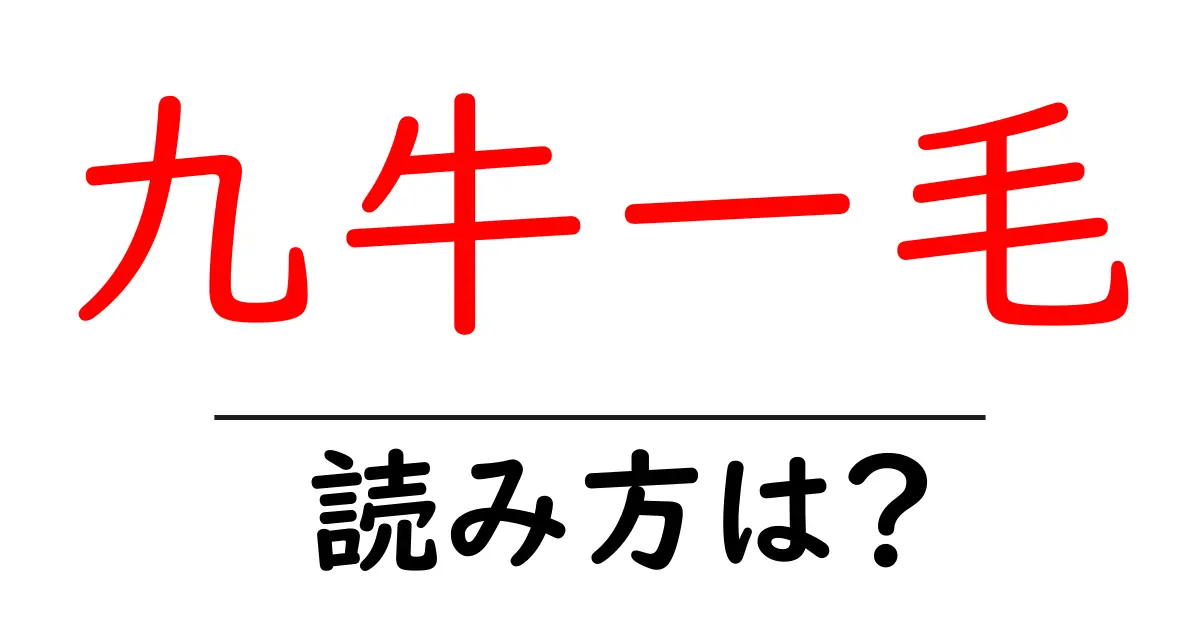

九牛一毛の読み方

- 九牛一毛

- きゅうぎゅうのいちもう

「九牛一毛(きゅうぎゅうのいちもう)」という四字熟語の読み方について解説いたします。 この言葉は、漢字の「九」、「牛」、「一」、「毛」がそれぞれ持つ音を繋げて読まれます。最初の「九(きゅう)」は一桁の数を表し、「牛(ぎゅう)」は動物の牛を指します。そして、「一(いち)」は数字の一、「毛(もう)」は毛という意味を持つ漢字です。 この四字熟語は、音節(おんせつ)で区切ると「きゅう」「ぎゅう」「の」「いち」「もう」となります。「九牛」の部分で「きゅうぎゅう」と読み、常に一緒に読まれる場合が多いです。次に、「の」と来て、その後に「いちもう」と続きます。 このようにして、漢字をそれぞれ発音することで自然な日本語らしいリズムが生まれ、聞き取りやすくなります。特に、四字熟語では音の流れを重要視するため、一息で言うと「きゅうぎゅうのいちもう」となります。 この詳細な読み方の解説によって、正確な発音と理解ができる手助けになれば幸いです。

「九牛一毛(きゅうぎゅうのいちもう)」は、中国の成語から派生した四字熟語であり、非常に多くのものの中のわずかな一部分を指します。直訳すると、『九頭の牛の中の一本の毛』という意味になり、牛が九頭いた場合、その中の一本の毛程度の微細なものや、非常に重要性の低いものを表現します。この言葉は、どんなに大きなものや重要なことも、その中のごく一部に過ぎないということを強調する際に用いられます。したがって、例えば大きな会社の利益の中の一つの小さな案件や、多数の製品の中の一部品が全体に対してあまり影響を持たない場合などに使われることが多いです。

- 彼の功績は九牛一毛で、全体の中ではほんのわずかなものである。

- 私たちの努力は九牛一毛で、全体の進展にはほとんど寄与しなかった。

- 微々たるもの:小さくて取るに足りないこと。

- 塵芥の如し:塵やゴミのように、非常に小さいこと。

- 雀の涙:非常に少ないことのたとえ。

前の記事: « 九死一生の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 乱筆乱文の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »