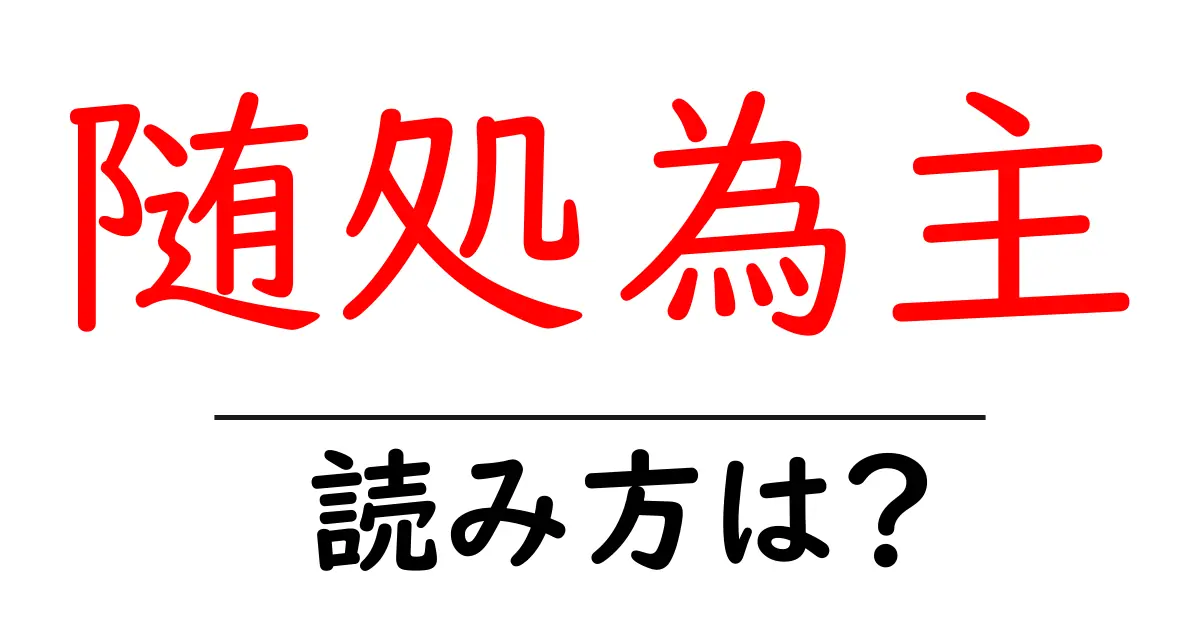

随処為主の読み方

- 随処為主

- ずいしょいしゅ

「随処為主(ずいしょいしゅ)」は、漢字の読み方と意味から成り立っています。まず、この言葉を構成する各漢字について詳しく見ていきましょう。\n\n1. 随(ずい):この漢字は「随う」(したがう)、つまりどこにいてもその場の状況に応じて行動するという意味を持っています。「随」は音読みで「ズイ」と読み、訓読みでは「したがう」となります。\n\n2. 処(しょ):この漢字は「場所」や「地点」を指し、物事が行われる場所や状況を意味します。「処」の音読みは「ショ」であり、訓読みは「ところ」となります。\n\n3. 為(い):この漢字は「する」という動作を表すもので、動詞の使い方に多く見られます。「為」の音読みは「イ」ですが、訓読みは「なす」となります。\n\n4. 主(しゅ):この漢字は「主導する」や「主たるもの」を意味し、その地位や役割を指します。「主」の音読みは「シュ」で、訓読みは「ぬし」となります。\n\n以上の漢字を組み合わせることで、「随処為主」という言葉は「どのような場所でもその場に応じて主となる」という意味を持つ四字熟語ですが、今回の解説では読み方に焦点を当てました。この四字熟語は、特に仏教用語として使われることが多く、その背景には「自らがどこにいても、何事にも動じず、自分の立ち位置をしっかりと持つ」という思想があります。\n\nこのように、各漢字の読みや成り立ちを理解することは、四字熟語全体の意味を理解する上でも重要です。

「随処為主(ずいしょいしゅ)」は、字義通りに解釈すると、どこにいてもその場所を主とし、状況に応じて行動を取ることを指します。この言葉は、特に Zen(禅)の思想に関連しており、どんな場面でも自己を持って行動し、その瞬間を最大限に生かすことを強調しています。つまり、状況に流されるのではなく、自身が主体となって環境に適応する姿勢を大切にするという教えです。 この四字熟語は、日常生活や仕事、さらには修行において、柔軟に対応しながらも、自分の意思を忘れないことが重要であることを教えてくれます。どのような環境でも、自分を見失わないように、そして自分の行動に責任を持つことが求められています。

- 彼は随処為主を実践し、どんな場所でも自分の役割を果たすことができる。

- この考え方は随処為主の精神に基づいて、状況に応じた柔軟な対応が求められる。

- 自布施:自ら進んで他を助ける姿勢を持ち、状況に合わせた行動をすること。

- 臨機応変:その場の状況に応じて適切に行動すること。

- 機会適応:与えられた機会に応じて、最適な行動を選択すること。

前の記事: « 阿鼻地獄の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 離合集散の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »