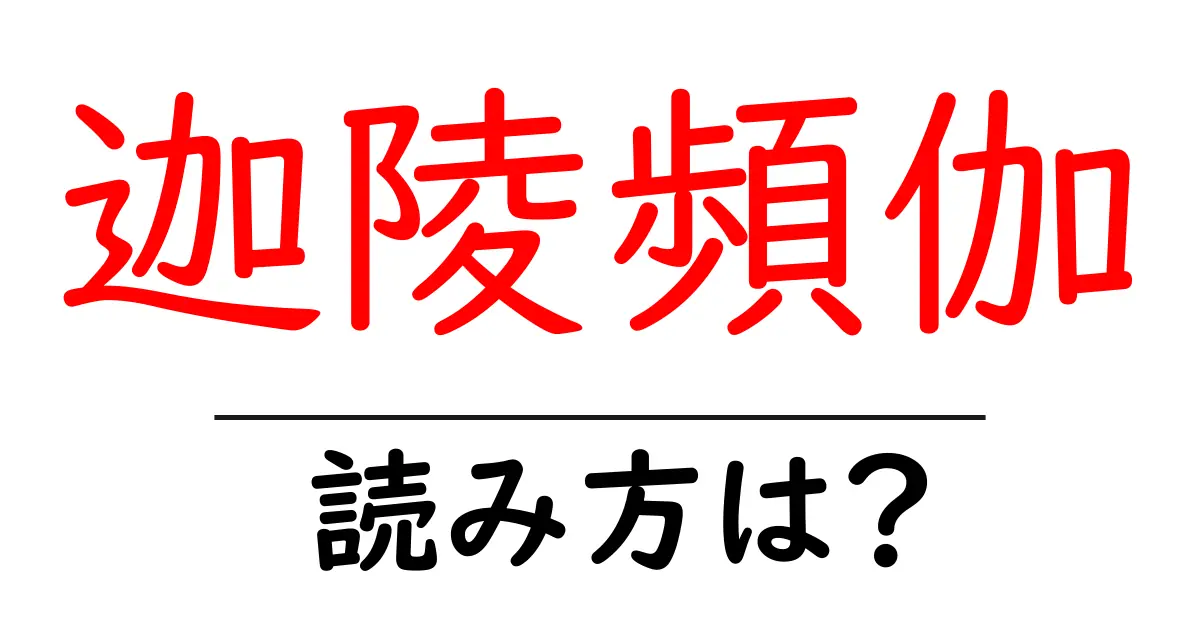

迦陵頻伽の読み方

- 迦陵頻伽

- かりょうびんが

「迦陵頻伽(かりょうびんが)」という言葉は、漢字の読みや音の成り立ちによって構成されています。 まず、「迦陵」は「かりょう」と読みます。この部分は、「迦」という漢字が中国の音に由来し、サンスクリット語の「カール」から派生した音形です。続く「陵」は「りょう」と読み、これは多くの場合、山や丘を指すことから、何らかの高さを持つ存在を想起させます。 次に「頻伽」は「びんが」と読みます。「頻」の部分は「ひん」とも読まれることがありますが、この場合は「びん」となっています。この漢字は「しばしば」という意味や、治めるさまを表すことから、何度も繰り返すイメージを持っています。続く「伽」は「が」と読みます。この漢字は本来「け」の音があることから、おそらくサンスクリット語の音に由来しています。 全体として、「迦陵頻伽」は音の結びつきが非常に特殊で、古代の音韻論が影響を与えたと考えられています。文字の音としては「かりょうびんが」となり、特に詩や文学の中でよく用いられ、神秘的な存在を象徴する意味合いも帯びています。また、この言葉は宗教や神話に由来し、理論上の読みの複雑さも含めて、理解を深めるには古典文学の研究が重要です。

迦陵頻伽(かりょうびんが)とは、仏教の教えに由来する言葉で、神秘的な生物を指します。この生物は、主に空を飛ぶことができるとされ、美しい声で歌を歌うとされています。見た目は鳥に似ているものの、身体の一部には人間の特徴を持っているとも言われています。迦陵頻伽は、仏教の象徴として、悟りや精神的な成長、美しさを表現する存在として位置づけられています。また、古代のインド文学や説話にも登場し、神々の使いとして描かれることがあります。この言葉は、一般的に美や詩を表現する文脈で用いられることが多く、特に仏教に関心のある人々や文学愛好者の間では親しまれています。

- 伝説の生物「迦陵頻伽」は、古くから神々の使いとして知られています。

- この作品では、迦陵頻伽の美しい姿が描かれています。

- 鳥獣戯画:鳥や獣が戯れる様子を表した日本の絵画作品を指します。

- 仙禽:仙人の使いとされる神話上の鳥を指します。

前の記事: « 躬行実践の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 風月無辺の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »