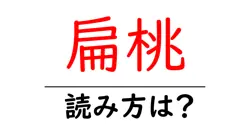

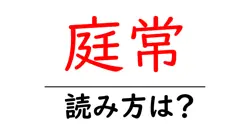

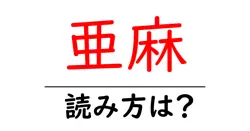

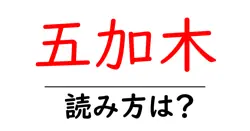

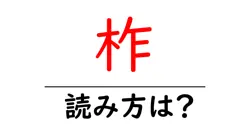

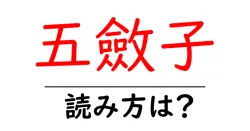

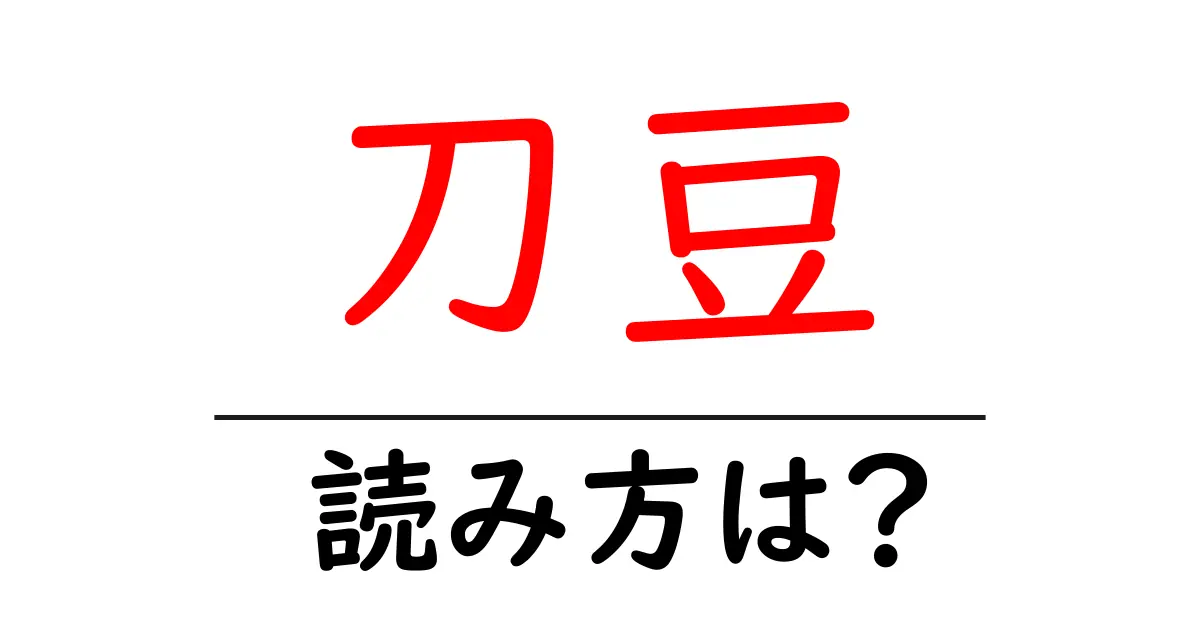

刀豆の読み方

- 刀豆

- なたまめ

刀豆の読み方解説

「刀豆(なたまめ)」という言葉は、二つの漢字から成り立っています。まず、最初の漢字「刀」は、通常は刃物を表す意味を持ちますが、ここでは植物の一部を示す意味で使用されています。次に、二番目の漢字「豆」は、豆類を指す一般的な表現です。刀豆は、特にその大きなさやや形状が刀に似ていることからこの名が付けられました。 「刀豆」は、音読みと訓読みが混ざった形で読み方が成立しています。「刀」は音読みの「とう」ではなく訓読みの「なた」と読み、「豆」はそのまま音読みの「まめ」とします。このように、刀豆の読み方は、植物の特徴を反映した形となっており、漢字の意味と読み方の組み合わせが興味深いものです。日本語の豊かな音の響きと、漢字の持つ意味が融合した良い例と言えるでしょう。

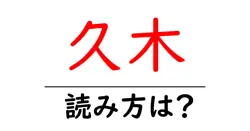

刀豆の意味を解説

刀豆(なたまめ)は、マメ科の植物で、その種子は食用や薬用として広く利用されています。この植物は、特に日本では古くから栽培されており、見た目は大きく、平たい豆の形をしています。また、刀豆の名前はその形が刀のように見えることに由来しています。料理では、おひたしや煮物、または和風のスープなどに使われることが多く、独特の風味と食感が特徴です。また、刀豆にはさまざまな健康効果があるとされ、伝統的には滋養強壮や疲労回復に用いられてきました。和食だけでなく、最近では健康志向の高まりから、スムージーやサラダなどの料理にも取り入れられるようになっています。

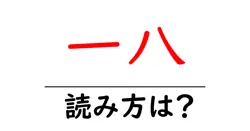

前の記事: « 凸柑の読み方は?難読語の読みと意味を解説

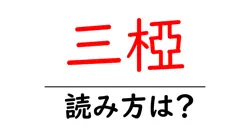

次の記事: 分葱の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »