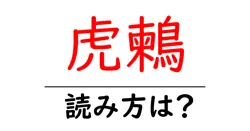

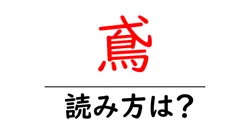

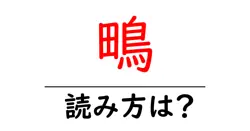

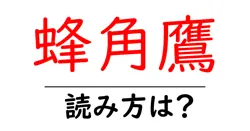

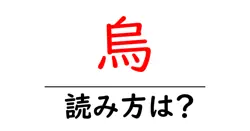

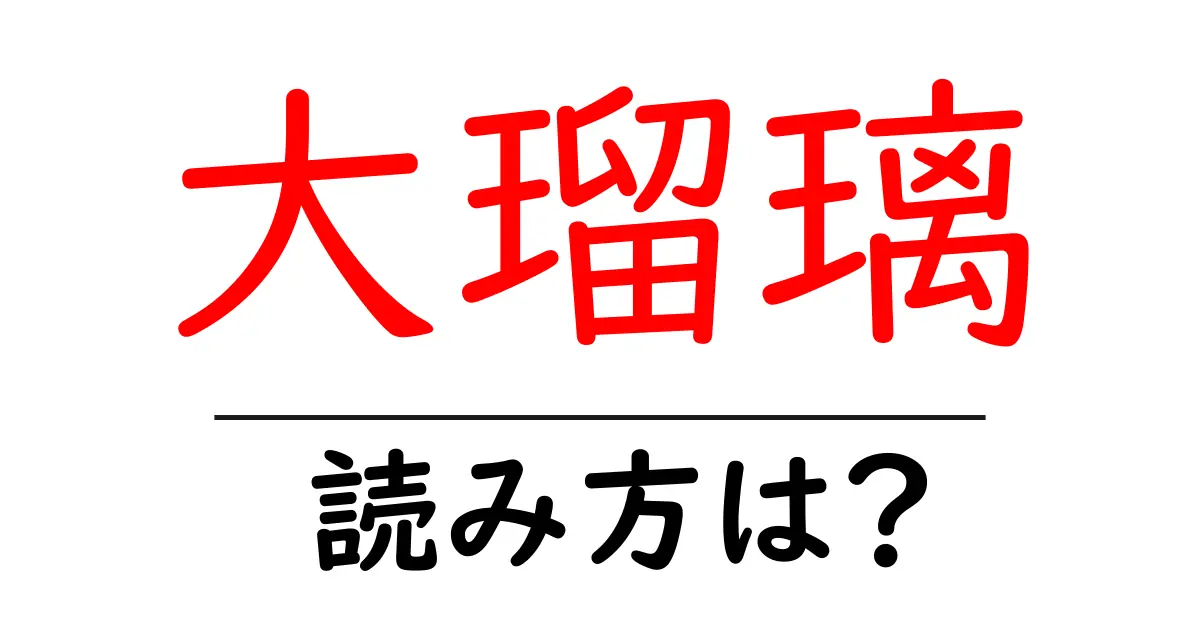

大瑠璃の読み方

- 大瑠璃

- おおるり

「大瑠璃(おおるり)」という言葉は、二つの部分から成り立っています。まず、「大」は日本語で「おお」と読み、サイズが大きいことを示します。「瑠璃」は「るり」と読み、青色の宝石を指す言葉です。この「瑠璃」は、特に瑠璃色と呼ばれる美しい青色を連想させます。\n\nこの言葉の読み方において、重要な点は「大瑠璃」の第一音節の「おお」と「瑠璃」の「るり」が共に音読みと訓読みの混合であることです。日本語の音読みは中国語の発音を基にしたもので、訓読みは日本独自の読み方です。ここで「大」は訓読みとして用いられ、「瑠璃」は音読みです。\n\nまた、「大瑠璃」という言葉の発音は連続してスムーズに響くように構成されており、言葉のリズム感も生まれています。最初の「おお」が強調されることで、存在感が増し、それに続く「るり」が引き締まった印象を与えます。\n\nこのように、「大瑠璃」は単に一つの生物名であるだけではなく、その成り立ちや音の響きにも深い意味がある言葉なのです。

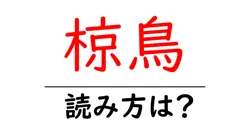

大瑠璃(おおるり)とは、主に日本に生息する鳥の一種で、特に美しい鳴き声が特徴的な鳥です。学名は ''Hibiscus sabdariffa'' に該当し、スズメ目のヒタキ科に属しています。体は比較的大きく、主に青色の羽毛を持つことから、その名が付いています。「瑠璃」は青い宝石を意味し、特に濃い青色を指します。大瑠璃は美しい外見だけでなく、その声も非常に魅力的で、春から夏にかけて特に見かけることが多いです。この鳥は主に果実や昆虫を食べ、森や林に生息しています。日本では特にその姿が愛されており、観察や撮影の対象としても人気があります。

前の記事: « 大口魚の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 大葉子の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »