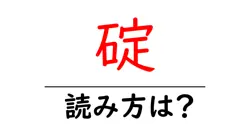

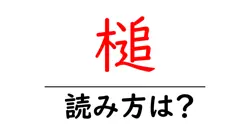

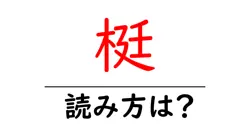

桴の読み方

- 桴

- ばち

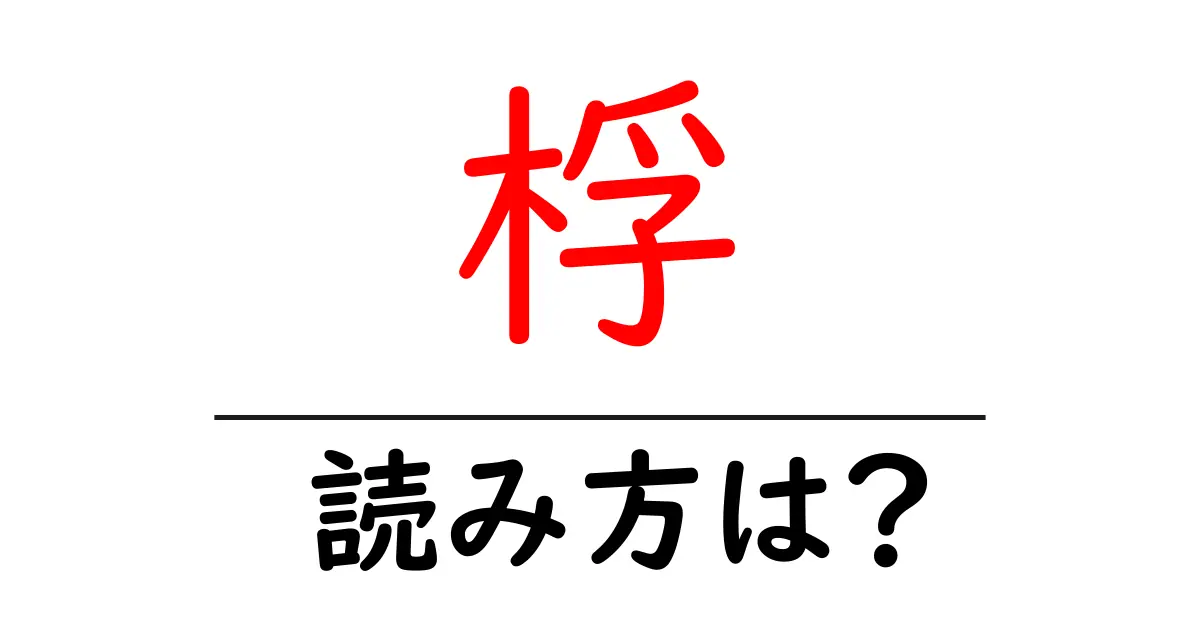

「桴(ばち)」は、一般的には打楽器を演奏する際などに使用される棒のことを指します。この言葉の読み方である「ばち」は、非常に直感的な音の響きと関係があります。まず、「桴」という漢字ですが、部首は「木」であり、木製の器具や楽器と密接に関連しています。このため、桴が木製の打楽器を意味することにつながるわけです。 続いて、音読みと訓読みについて考えてみましょう。「桴」は、音読みが「バツ」または「バチ」となり、ここでは「ばち」という音読みが一般的に使われています。音読みは漢字が中国から伝わった際に当てられた読み方で、日本語の中で外来語的な発音を持っています。特に楽器に関連する言葉では「ばち」という発音が多く用いられます。この「ばち」という音は、打つ動作に関連して耳に残りやすい音であることも、広く使われる理由の一つです。 さらに、古くからの漢字の使われ方からもわかるように、「桴」の字は、単に楽器の一部を示すだけでなく、楽器自体と結びついた文化や伝統を感じさせる言葉でもあります。このように「桴(ばち)」という言葉は、音の響きや漢字の成り立ち、文化的背景が一体となって表現されています。

「桴(ばち)」は、主に打楽器を演奏する際に使用する棒のことを指します。具体的には、太鼓などを叩くための細長い木製または合成材料でできた器具です。この「ばち」は、音を出すために使うもので、さまざまな楽器に応じて形状や材質が異なることがあります。たとえば、軽やかな音を出すための細めのばちや、迫力のある音を出すための太めのばちなどがあります。また、「ばち」という言葉は、伝統的な和楽器や現代の音楽シーンにおいても重要な役割を果たしており、演奏者の技術やスタイルに大きく影響します。このように、「桴(ばち)」は音楽表現に欠かせない道具であり、日本の伝統文化や音楽シーンに深く根付いている存在です。

前の記事: « 桧の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 松魚の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »