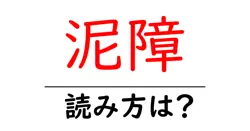

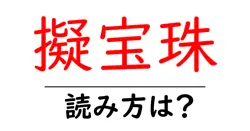

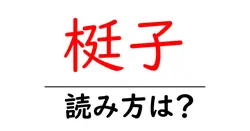

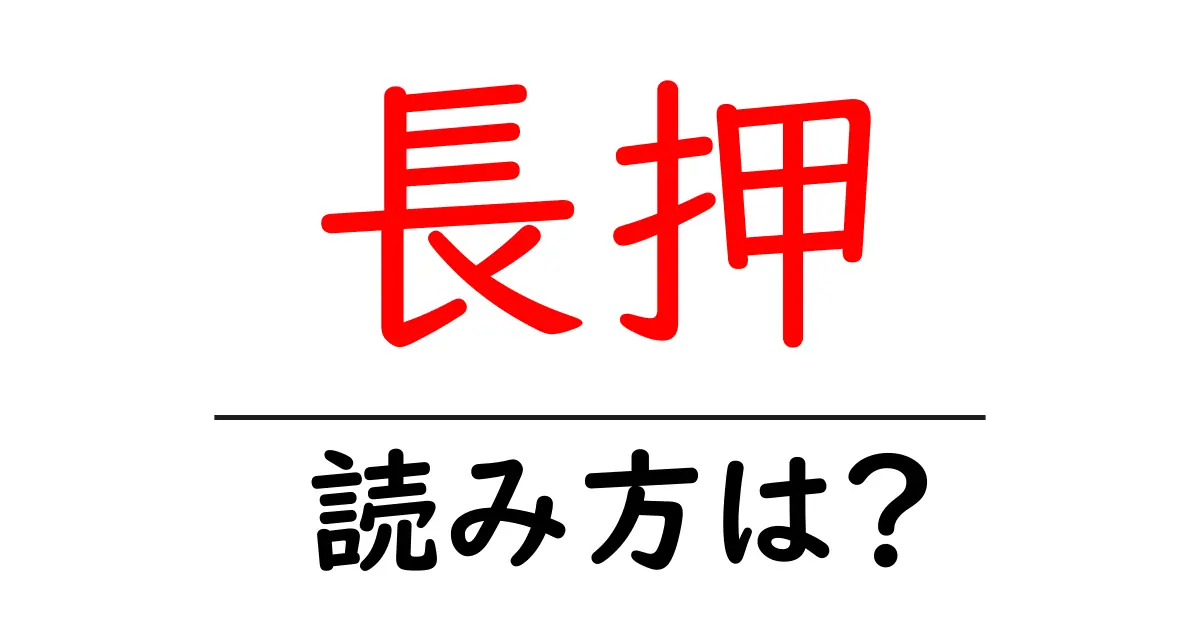

長押の読み方

- 長押

- なげし

「長押(なげし)」という言葉の読み方について詳しく解説いたします。「長押」は、主に建築や家具に関連する用語で、部屋の壁に取り付けられる横木を指します。この言葉の読み方は「なげし」で、これは平仮名の「な」と「げ」と「し」を組み合わせた音読みから成り立っています。 「長」という字は「ながい」という意味を持ち、ここではその長さを示しています。「押」は「おす」という動詞が由来となり、何かを押さえるというニュアンスを表します。この二つの漢字が組み合わさることで、「長さがある押さえ」という意味合いを持つようになりました。 また、地域や文脈によっては「ながえ」や「ながし」と読むこともありますが、一般的には「なげし」が通用します。「長押」という言葉は、伝統的な日本家屋の建材やデザインにおいて重要な役割を果たしており、その読み方も地域の文化や歴史に根ざしています。こうした背景を理解することで、「長押」という言葉の読み方の奥深さを感じることができるでしょう。

「長押(なげし)」とは、主に日本の伝統的な建築やインテリアに用いられる部材の一つです。具体的には、壁と天井を繋ぐ横木であり、主に室内空間における装飾的な要素として利用されることが多いです。長押は、例えば、襖(ふすま)や障子(しょうじ)を支える役割を持ち、また、強度を高めたり、部屋の美観を向上させるために設置されます。一般的には木材で作られ、時には漆塗りや装飾が施されることもあります。長押は、ただの部材としてだけでなく、空間に温かみや伝統的な美しさをもたらす重要な要素でもあります。

前の記事: « 長元坊の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 長芋の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »