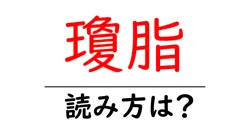

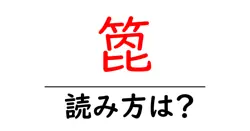

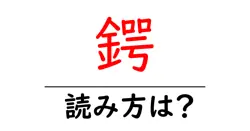

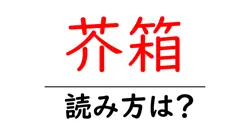

瓊脂の読み方

- 瓊脂

- ところてん

「瓊脂(ところてん)」という言葉は、二つの漢字から成り立っています。まず、「瓊」という字は「きょう」とも読みますが、「ところてん」の場合は「ところ」と読みます。この「瓊」という字はもともと美しい石を意味し、珍しいものや高貴なものを表すために使われることが多いです。次に、「脂」という字は「あぶら」とも読みますが、こちらは「し」とし、ここでは「ところてん」という意味を表しています。 「ところてん」は、地域によって食文化の違いが反映される食材ですので、他の地域では異なる呼称が使われることもあります。全体として、「瓊脂(ところてん)」という言葉は、特定の文化や歴史的背景を持ち、その読み方もまた日本の言葉の特色を持っていることがわかります。

「瓊脂(ところてん)」は、主に海藻から作られる食品で、その成分は寒天やゼラチンに類似しています。ところてんは、主に「テングサ」という海藻から得られる寒天の一種で、温かい水に溶けて柔らかくなった後、冷やされて固まります。固まったものは透明感があり、弾力のある食感が特徴です。 日本では、ところてんは主に夏の食べ物として親しまれ、酢醤油や黒蜜、きな粉など、さまざまな調味料をかけて食べることが一般的です。また、さっぱりとした味わいが暑い日によく合い、体を冷やす効果もあるとされています。ところてんは、その独特の食感と栄養価の高さから、ダイエット食品としても人気があります。 そのため、ところてんは日本の伝統的な食文化の一端を担っており、家庭料理だけでなく、さまざまなレストランのメニューにも取り入れられています。

前の記事: « 瑠璃鳥の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 瓜の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »