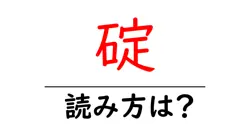

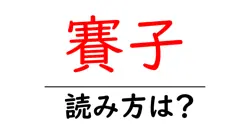

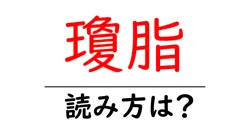

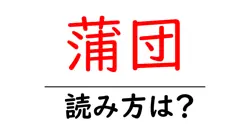

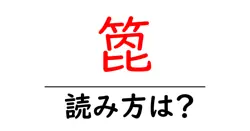

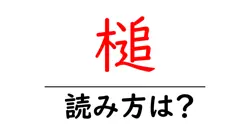

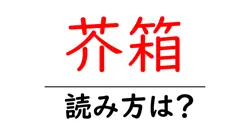

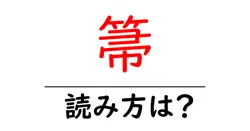

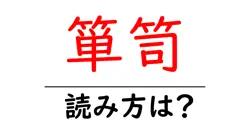

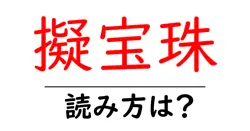

擬宝珠の読み方

- 擬宝珠

- ぎぼし

「擬宝珠(ぎぼし)」という言葉は、主に建築や装飾に関する用語で用いられます。この言葉は、二つの部分に分けて理解することができます。まず、最初の部分「擬」は「ぎ」と読みます。これは「擬似」や「模擬」といった言葉に使われるように、何かを模倣したり真似するという意味を持っています。 次に「宝珠」は「ほうじゅ」と読みますが、「擬宝珠」の場合、「ほうじゅ」に当たる部分が「ぎ」に変わっています。この部分には、仏教に関する伝承や信仰から派生した意味合いがあり、宝珠は基本的に「宝」を表します。このように「擬宝珠」は、宝珠に似せて作られた装飾的な要素を指すことから成り立っています。 また、「擬宝珠」の「ぎぼし」という読みは、古典的なしゃべり方としても用いられるため、格式のある言い回しとしても残っています。このように、言葉の由来やその成り立ちを考えることで、より深く「擬宝珠」という言葉を理解することができます。

擬宝珠(ぎぼし)は、日本の伝統的な建築や装飾に用いられる形状の一つで、主に寺院や神社の屋根の上に見られる装飾的な要素です。この宝珠は、仏教における宝物を象徴し、しばしば神聖さや繁栄を表現するために使われます。擬宝珠は、一般的には球形や曲線を持った形状をしており、円頂のように尖った部分が上に向かっているのが特徴です。 擬宝珠は、屋根の頂部に位置することから、屋根の美しさを引き立てる役割も果たしています。また、擬宝珠は日本の文化や芸術において重要なシンボルとされ、多くの建築物でその姿を見ることができます。特に、仏教寺院の五重塔や神社の本殿などで、その美しいデザインを楽しむことができるでしょう。このように、擬宝珠は単なる装飾ではなく、文化的な意味や信仰を込めた重要な要素となっています。

前の記事: « 撥条の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 放屁虫の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »