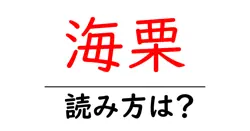

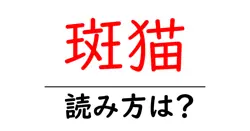

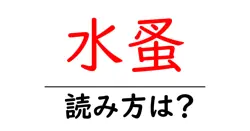

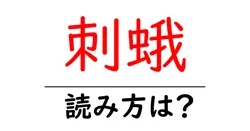

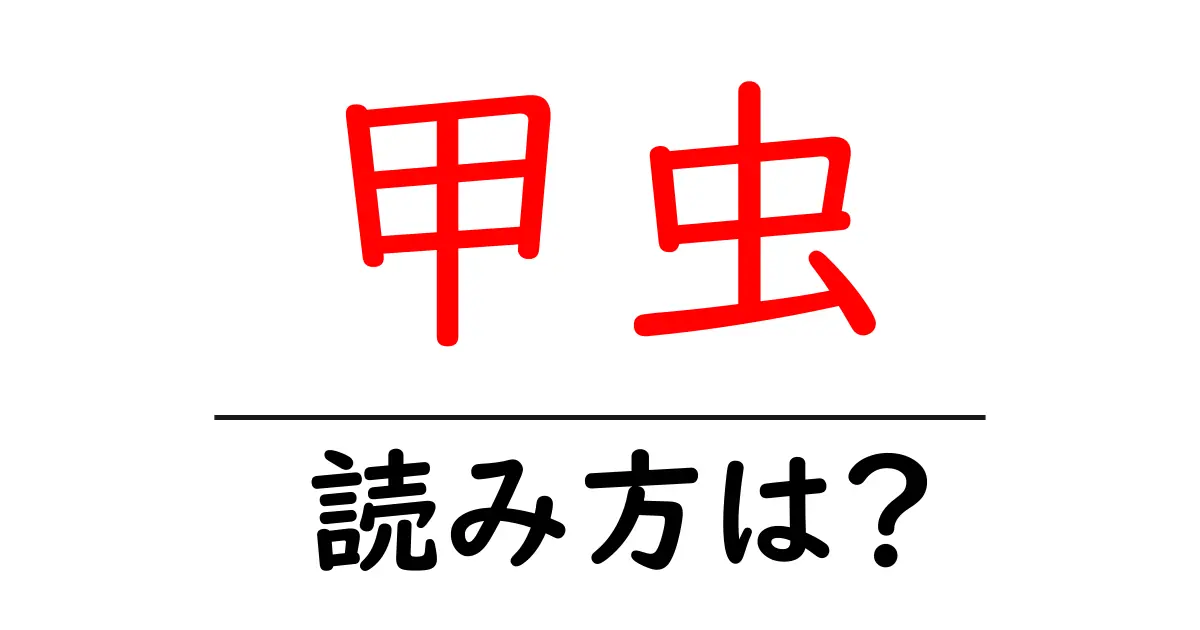

甲虫の読み方

- 甲虫

- かぶとむし

「無脊椎動物」は、「むせきついどうぶつ」と読みます。この言葉は「無脊椎」と「動物」の2つの部分から成り立っています。まず、「無脊椎」は「むせきつい」と読みます。「無」は「む」と読み、「脊椎」は「せきつい」と読みます。ここで「無」は否定の意味を持ち、脊椎がないことを示しています。「脊椎」は、背骨のことで、脊椎動物、つまり背骨を持つ動物と対比される概念です。次に「動物」は「どうぶつ」と読みます。これは生命を持つ生物全般を指す言葉で、動物界に属する存在を示します。 「甲虫」は「かぶとむし」と読みます。この言葉も「甲」と「虫」の2つの部分から成り立っています。「甲」は「かぶ」と読み、これは「鎧」を意味し、甲虫の特徴的な硬い外殻を指しています。「虫」は「むし」と読み、昆虫を指します。甲虫はその名の通り、剛性のある外皮が特徴の昆虫です。 特に「かぶとむし」は、「甲虫」の一種であり、特有の形状と美しい姿から日本では人気があります。このように、各漢字の読み方とその成り立ちを知ることで、言葉の理解が深まることでしょう。

甲虫(かぶとむし)は、昆虫の一種で、特にその硬い外皮が特徴的です。甲虫は体が硬い殻に覆われており、この殻は鞘翅(しゃきし)と呼ばれる部分で、内側にある翅(はね)を保護しています。かぶとむしは特にその美しい外見と大型な体を持ち、多くの人々に親しまれています。特に日本では、かぶとむしは夏の風物詩として知られ、子どもたちにとっては捕まえて飼うことが一般的なことで、特に人気があります。かぶとむしは主に樹液や果物を食べ、昼間は木の樹皮の下や樹の上で過ごし、夜になると活発に活動します。また、オスは角を持ち、他のオスとの戦いに利用するなど、繁殖行動においても興味深い特徴を持っています。そのため、かぶとむしは生態系においても重要な役割を果たしています。

前の記事: « 田鼠の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 男郎花の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »