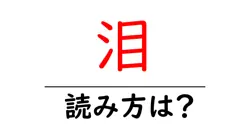

目脂の読み方

- 目脂

- めやに

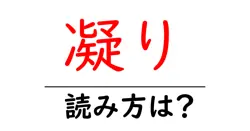

目脂の読み方解説

「目脂(めやに)」は、日本語における独特の読み方を持つ言葉です。この言葉は「目」と「脂」という二つの漢字から成り立っています。まず、「目」は常に「め」と読まれ、これは「目」(視覚器官)のことを指します。一方、「脂」は通常「あぶら」と読まれますが、ここでは特定の読み方として「やに」と発音されます。 「目脂(めやに)」は、目の周りに自然に分泌される体液の一部を指し、一般的に目やにという言葉で親しまれています。この読み方は、漢字の成り立ちや日本語の音韻に基づいたものであり、特に感覚的な成分に関連する言葉では、読み方が変化することがあるのが特徴です。 このように、日本語の言葉の読み方は時に直訳的ではなく、複雑な音韻の変化や文化的背景を反映しています。「目脂」という言葉もその一例といえるでしょう。

目脂の意味を解説

目脂(めやに)とは、目の周りにできる白や黄色の粘り気のある物質を指します。一般的には、眠っている間に目の分泌物が乾燥して固まったもので、目と目の間やまぶたの内側に見られることが多いです。目脂は、目の健康を保つために必要な涙液や油分が目の表面を潤す中で、不要な物質や老廃物が排出される過程で生じます。通常は目の健康を示すものであり、特に異常がない限りは心配する必要はありません。しかし、目脂の量が急に増えたり、色やにおいに変化があったりする場合は、目の病気が隠れている可能性もあるため、その際は眼科医の診察を受けることをおすすめします。

前の記事: « 目眩の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 目蓋の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »