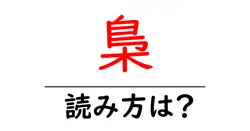

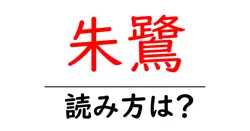

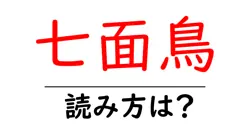

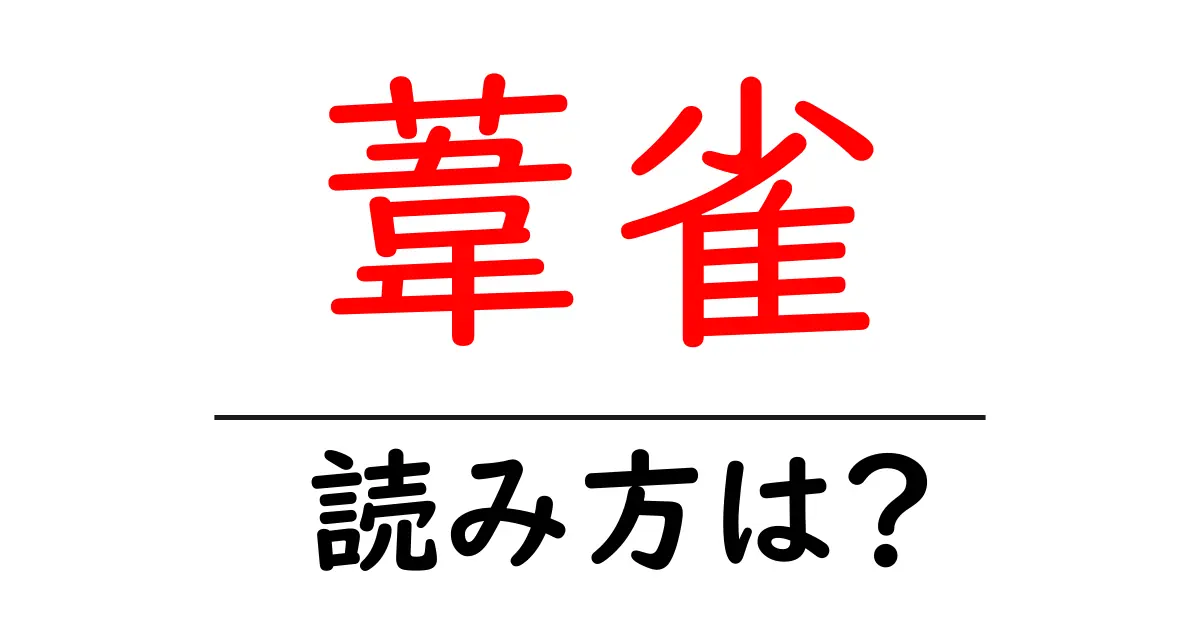

葦雀の読み方

- 葦雀

- よしきり

「葦雀(よしきり)」という言葉は、日本語の漢字を用いた表現であり、特に鳥類の一種を指します。この言葉は、二つの部分から成り立っています。まず「葦(よし)」は、アシという植物を指し、湿地や河辺に生える草の一種です。「雀(すずめ)」は、小型の鳥を指す一般的な語で、特にスズメの仲間を含む用語です。 ここでの読み方に焦点を当てますと、「葦」は「よし」と読みます。その読みの由来は、古語に由来し、多くの植物名に共通して見られる読み方の一つです。「雀」は、「すずめ」とも読まれる漢字ですが、「葦雀」という名称では「きり」と読みます。これは、特定の鳥を指すための限定的な読み方として定着しています。 全体として、「葦雀(よしきり)」は、アシの生えている場所に生息する雀の一種を表しており、特にその生態や特徴を反映した名称であるとみなされます。日本語の中では、漢字の読みは多様であり、文脈により異なる場合が多いため、こういった特異な読み方には注意が必要です。

葦雀(よしきり)は、主に日本に生息する小型の鳥類の一種で、特に湿地や水辺の葦原(あしばら)に生息しています。この鳥は、体長約15センチメートルほどで、全体的に茶色や灰色の羽毛をまとい、非常に地味な色合いをしていますが、葦原の中にうまく溶け込むことで自らを守ります。 葦雀は主に昆虫や種子を食べて生活し、その特徴的な鳴き声で知られています。繁殖期には、オスが美しいさえずりを響かせ、メスを引き寄せます。彼らは主に春から初夏にかけて繁殖し、葦の中に巣を作ります。 また、葦雀の生育環境は湿地の生態系において非常に重要であり、彼らが生息することで他の生物とも相互に影響を与え合っています。葦雀は日本の自然環境を代表する鳥の一つであり、その存在は湿地や葦原の保全の象徴とも言えるでしょう。

前の記事: « 葦切の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 葫の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »