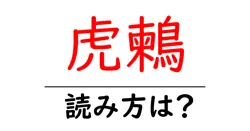

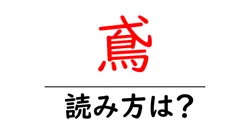

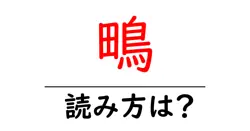

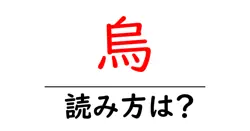

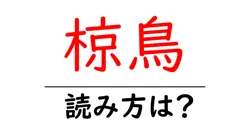

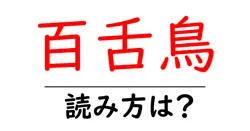

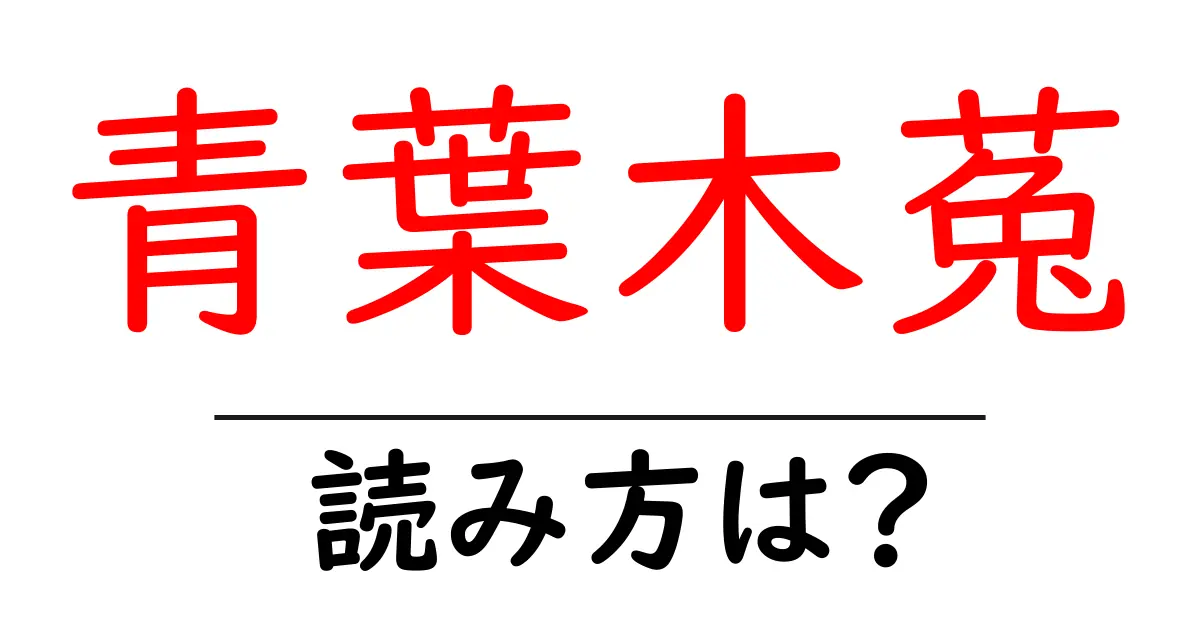

青葉木菟の読み方

- 青葉木菟

- あおばずく

「青葉木菟(あおばずく)」は、漢字の読み方やその成り立ちにおいて興味深い要素を持っています。「青葉」はそれぞれ「青(あお)」と「葉(ば)」に分けられます。「青」は色を指し、一般には緑や青い色を表しますが、ここでは「新緑」や「新しい」という意味合いも持つことがあります。「葉」は植物の部分を意味し、そういった新しい成長の象徴として取られることもあります。一方、「木菟(ずく)」は、鳥類の一種で、特にフクロウに関連しています。この「木菟」は「木」(き)と「菟」(ず)からなり、一般的には樹上で生活するフクロウを指す言葉です。 「青葉木菟」の読みである「あおばずく」は、このように漢字の音読みと訓読みを組み合わせているのが特徴です。日本の漢字には音読み(中国語の音に由来する読み方)と訓読み(日本語の意味に基づく読み方)があり、「青葉」は訓読みの要素を持ち、「木菟」は音読みが反映されています。この独特な組み合わせが、「あおばずく」という読み方として結実しています。つまり、この言葉は自然や生物に深く根ざした要素を持ちながら、その読み方が日本語特有の文化や言語の変遷を反映していることを示しています。

青葉木菟(あおばずく)は、フクロウ科に属する鳥の一種で、主に日本や中国に生息しています。青葉木菟は、特に若葉が茂った樹木の中に生息するため、「青葉」という名が付いています。特徴としては、緑がかった羽毛と大きな目があります。これにより、木々の間に隠れていても目立ちにくく、捕食者から身を守ることができます。また、青葉木菟は夜行性であり、主に小さな哺乳類や昆虫を食べることから、夜に活発に活動します。さらに、その鳴き声は他のフクロウと区別され、しばしば森の静けさを彩る音として聞かれます。青葉木菟は、日本の自然環境の一部として重要であり、その生息地を保護することが求められています。

前の記事: « 青苧の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 青虫の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »