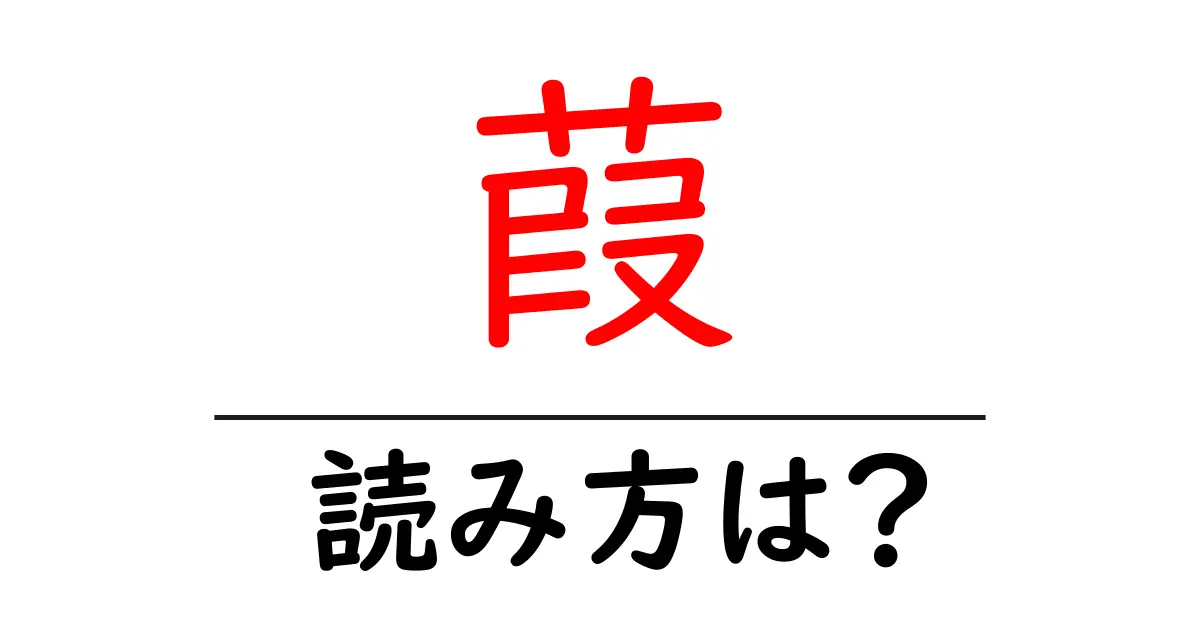

葭の読み方

- 葭

- あし

「葭(あし)」という漢字の読み方について解説します。この漢字は、植物の一種である葦(あし)を指します。「葦」は主に湿地や川の近くで見られる、細長い草の一種です。 「葦」という漢字は、もともと「草」に関連する部首である「艹(くさかんむり)」が上にあり、その下に「余(よ)」が付いています。「余」の部分は音に関わっており、「あし」という音を持つ漢字と組み合わせて、特定の草の名前を形成することになっています。 実際、音読みと訓読みの使い分けがありますが、「葭」については訓読み(あし)が広く使用されており、特に植物名においてしばしば用いられます。 語源としては、「あし」という音は古代から使用されており、漢字が日本に伝来した際にそのまま音を取り入れたため、この読み方が存在しています。つまり、「葭」は日本語の中で特に植物を示す場合に使用される特徴的な読み方となっています。このように、植物名として使われる「葭」は、常に「アシ」と読むのが一般的です。

葭(あし)は、主に湿地や水辺に生える植物で、イネ科の一種です。特に、その姿は細長い茎と広い葉を持ち、時には3メートル以上にも成長します。葭は、水際の環境を好み、湿地帯や河川の近くに自生していることが多いです。日本では、特に「葦」とも書かれることがあり、俳句や和歌などの詩にしばしば登場し、風情を持った景観の一部として親しまれています。また、葭はその茎を利用して、昔から屋根の材料や、かご、つるし飾りなどの工芸品にも使われてきました。さらに、葭の根元には水生生物が棲息し、湿地の生態系の一部として重要な役割を果たしています。

前の記事: « 葫の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 葱の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »