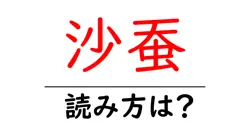

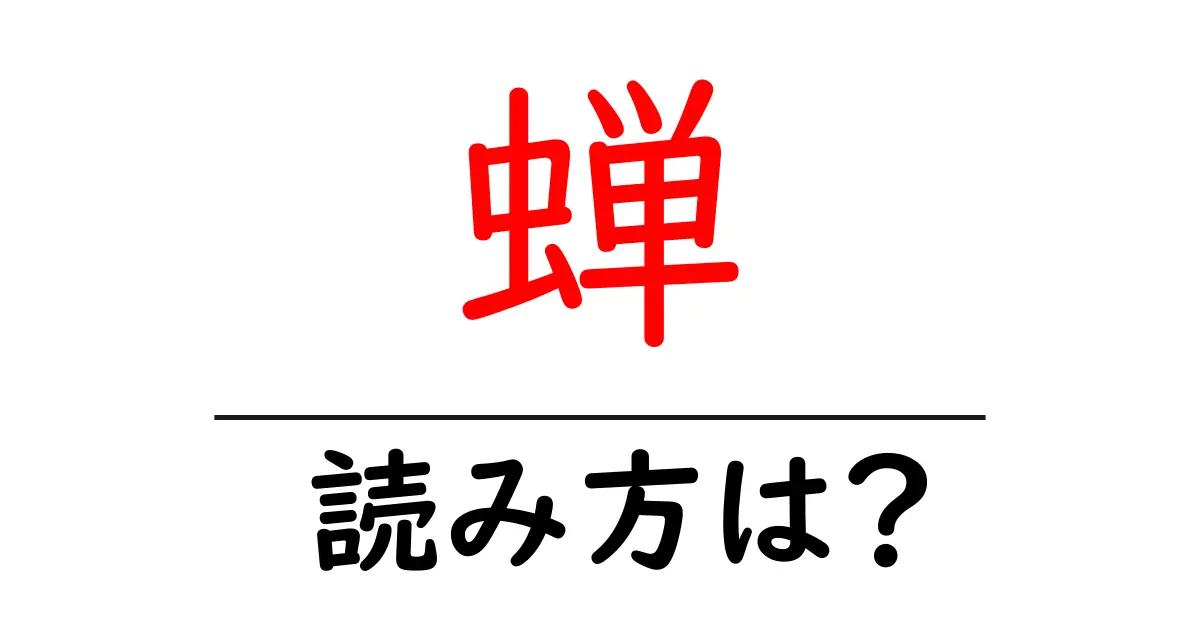

蝉の読み方

- 蝉

- せみ

「蝉(せみ)」の読み方について解説します。「蝉」という文字は、部首の「虫(むし)」が持つ意味に注目すると、昆虫に属することが分かります。「蝉」という漢字は、音読みが「ゼン」や「セン」、訓読みが「せみ」となっていますが、一般的には訓読みの「せみ」が使われます。日本語の「せみ」という読みは、この昆虫特有の鳴き声から来ているとも言われています。日本語には多くの虫の名前があり、特に「蝉」は夏を象徴する存在として非常に親しまれています。音の響きについては、柔らかく、自然を感じさせる響きで、夏の訪れを知らせる生き物としてのイメージとマッチします。また、「蝉」という字は、中国語の「蝉」(チャンやツァンなどの読み)から当てられていることから、中国文化の影響も受けています。したがって、「蝉(せみ)」という言葉は、その読み方にも自然や季節感、そして言語の歴史が織り交ぜられています。

蝉(せみ)は、主に夏の季節に見かける昆虫の一種で、無脊椎動物に分類されます。蝉は体長約2〜5センチメートルで、特徴的な羽音を持つことで知られています。鳴くのは主にオスで、交尾のために自らの存在をアピールするために音を発生させます。蝉の鳴き声は、日本の夏を象徴する風物詩として多くの人々に親しまれています。 蝉は、幼虫の段階で土の中で数年を過ごし、成虫になると地上に出てきて短い寿命を全うします。彼らは主に木の葉を食べることで栄養を摂取します。また、蝉は異なる種類によって鳴き声のスタイルが異なるため、種類を見分ける手がかりにもなります。特に「ツクツクボウシ」や「ニイニイゼミ」など、日本には多くの種類の蝉が存在し、それぞれの鳴き声や生態が異なるのが特徴です。

前の記事: « 蜻蛉の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 蝋梅の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »