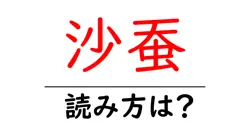

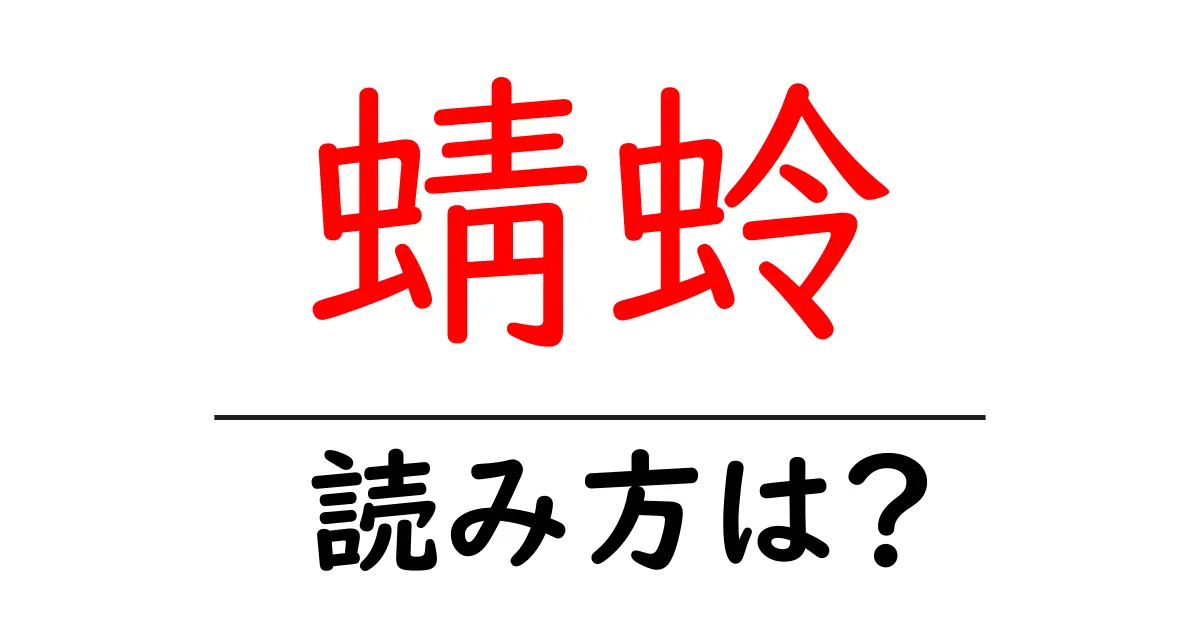

蜻蛉の読み方

- 蜻蛉

- とんぼ

「蜻蛉(とんぼ)」という言葉の読み方について解説します。「蜻蛉」は、中国語の「蜻蜓(qīngtíng)」が由来とされており、これが日本語に取り入れられた際に音読みによって「とんぼ」と変化しました。日本では古くから「蜻蛉」の字が「とんぼ」と読まれるようになり、現在でも一般的な読み方として使われています。この言葉は、その形が水面をすばやく飛び回る様子に由来しているとも言われています。 「蜻」と「蛉」という二つの漢字は、それぞれの意味を持っており、「蜻」は「昆虫の一種」を示す部首が含まれている一方、「蛉」は「空飛ぶ虫」や「飛ぶ」を示唆しているとも考えられます。このことからも、言葉の成り立ちは昆虫の特徴を反映しているとの点が興味深いです。 なお、地域や方言によっては、読み方に微妙な違いがある場合もありますが、標準的な日本語では「とんぼ」という呼称が広く浸透しています。

蜻蛉(とんぼ)は、昆虫の一種で、主に水辺や湿った環境に生息します。この言葉は、特に「トンボ」とも呼ばれる種類の小型の飛翔昆虫を指し、その大きな羽と美しい色彩が特徴です。蜻蛉は、大きく分けてオニヤンマやアカネなどのグループに分類され、多様な形状と色合いを持つ多くの種が存在します。 蜻蛉は、生態系において重要な役割を担っています。彼らは、特に水中の幼虫(ヤゴ)段階で、蚊や小さな虫を捕食することで、環境のバランスを保つ助けとなります。また、成虫になると、空中での素早い飛行能力を活かし、他の昆虫を捕まえて食べることで自らのエネルギー源とします。 さらに、蜻蛉は、日本の文化や詩歌においても象徴的な存在として扱われ、多くの人々に親しまれています。例えば、蜻蛉は秋の訪れの象徴とされ、また、子どもたちの想像力をかき立てる生き物としても知られています。

前の記事: « 蜷の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 蝉の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »