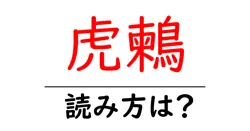

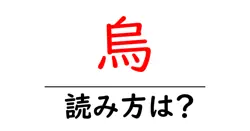

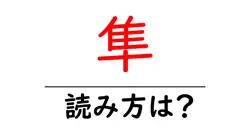

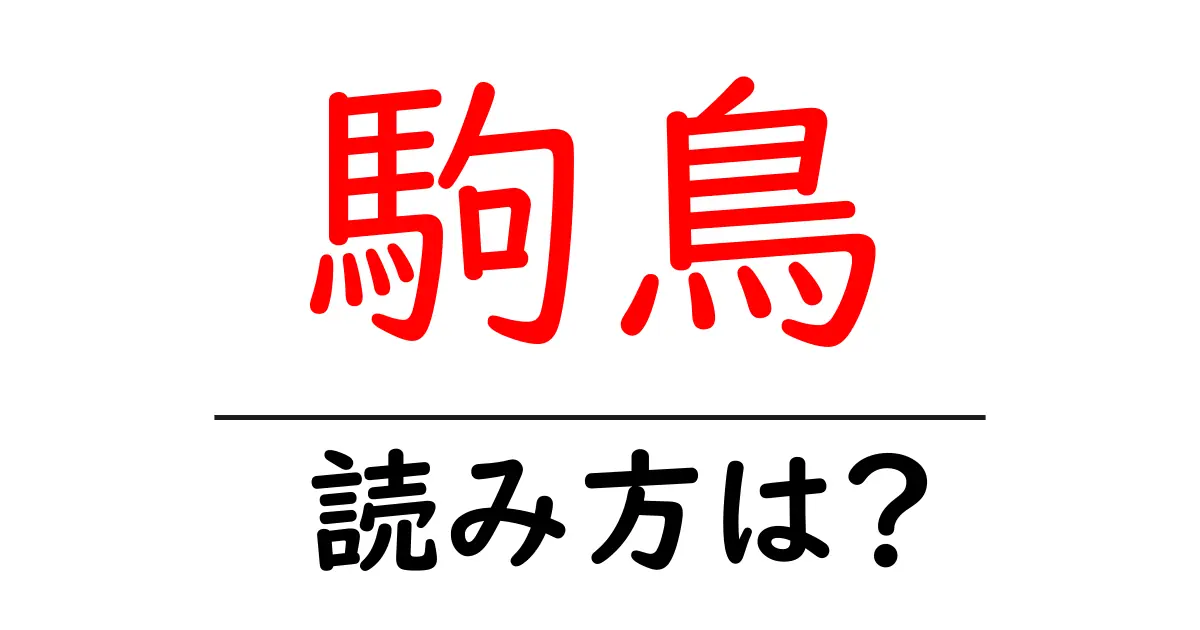

駒鳥の読み方

- 駒鳥

- こまどり

「駒鳥(こまどり)」という言葉は、主に日本では小型の鳥類を指す言葉で、特にスズメ目のホオジロ科に属する一部の鳥種を指します。この言葉は「駒」と「鳥」の二つの漢字から成り立っています。 まず「駒」は、もともと「小さい馬」を意味する漢字ですが、ここでは小さな生物や物を指す意味から転じて、特定の小型の鳥を指すようになりました。「鳥」はそのまま「とり」と読み、空を飛ぶ生物の総称を示します。 「駒鳥」という言葉の読み方「こまどり」は、音読みと訓読みの組み合わせではなく、両方の漢字が持つ意味を踏まえた音の響きとして定着しています。このように、特定の鳥を指す言葉がその特徴や大きさ、あるいは形から名付けられることは日本語においてよくあるパターンです。特に「こま」は小さいことを連想させ、「どり」は一般にいわゆる「鳥」を指すため、言葉全体として「小さな鳥」という印象を与えます。 このように、「駒鳥(こまどり)」はその構成漢字の意味や音に基づいて築かれた言葉であり、読み方にはいくつかの要素が含まれていることがわかります。

駒鳥(こまどり)は、主に日本や中国、朝鮮半島に生息する小さな鳥で、特にスズメ目ヒタキ科に属します。その学名は "Luscinia komadori" で、色鮮やかな体色と美しい歌声が特徴です。 この鳥は一般的に暖かい季節に見ることができ、山林や川辺などの自然環境を好みます。駒鳥はその名前の由来となった「駒」という言葉が指すように、優雅で小さな姿を持ち、特に繁殖期にはオスがきれいな羽音を鳴らしてメスにアピールします。また、その歌声はとても美しく、古くから日本の詩歌にも詠まれてきました。 駒鳥は、食性としては昆虫や果実を食べるため、生態系においても重要な役割を果たしています。その魅力的な姿と生態は、多くの人々に愛されており、観察や写真撮影を楽しむ人々も多く存在します。

前の記事: « 駄津の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 高粱の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »