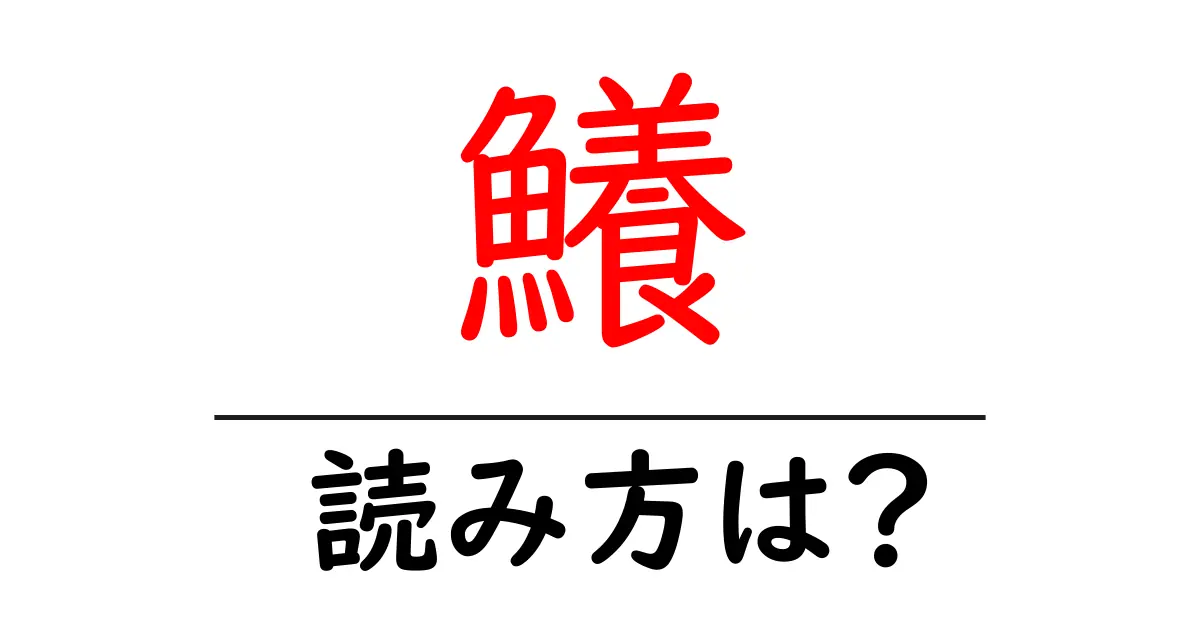

鱶の読み方

- 鱶

- ふか

「鱶(ふか)」という言葉の読みについて解説いたします。まず、「鱶」は漢字の部首として「魚(うお)」を含んでおり、これはこの漢字が魚類の一種に関連していることを示しています。実際、「鱶」は主に「フカ」という読みで使われることが一般的ですが、漢字の読み方には音読(おんよみ)や訓読(くんよみ)があるため、文脈によって他の読み方が生じることもあります。 「ふか」という読み方は特に、「鮫(さめ)」などと同じように、深海に生息する魚類の一部を指すときに使われます。この読みは古い日本語の音を受け継いでいるとされており、『万葉集』や『平家物語』などの古典文学にも登場することがあります。 また、漢字の成り立ちにも注目すると、「鱶」の字は「魚」と「再」という2つの部品によって構成されています。「再」は元々「戻る」とか「繰り返す」という意味を持ちますが、ここでは魚の種類を特定するためのパーツとして機能しています。そのため、「鱶」は特定の魚類を指し示す際に用いられる漢字になっています。 このように、「鱶」の読みは非常に特定的であり、特に古典的な文脈や専門用語としての用いられ方が見られることが多いです。

「鱶(ふか)」は主に海に生息する大型の魚類で、特にサメのような外見を持つ生物を指します。これらの魚は、体が大きく、しっかりとした顎を持ち、鋭い歯が特徴です。また、「鱶」という言葉は、一般的には「フカ」または「サメ」としても知られることが多いです。日本では特に料理の材料として重宝され、刺身やしゃぶしゃぶなど、さまざまな料理に用いられます。さらに、古くから捕鯨や漁業の文化に関連する重要な存在とされていて、地域によっては特有の呼び名や調理法が存在します。

前の記事: « 鱒の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 鰓の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »