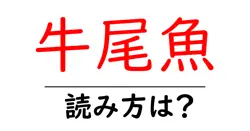

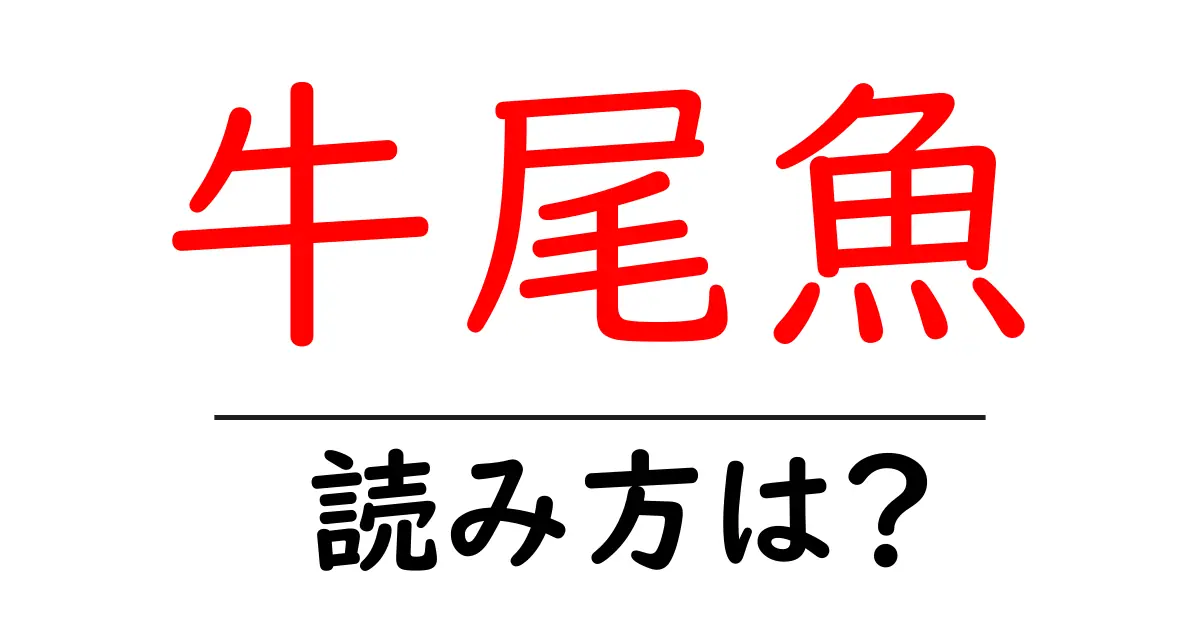

牛尾魚の読み方

- 牛尾魚

- こち

「牛尾魚(こち)」という言葉は、特定の魚類を指す名前です。この単語は二つの部分から成り立っています。「牛尾」は「うしお」と読みますが、ここではそのまま「牛尾」と読みます。「魚」は字の通り「うお」とも読まれますが、ここでは「こち」とお呼びします。このように、魚の名前で「魚」が「うお」とは読まれず、「こち」と呼ばれる例は特異です。 「牛尾魚」と書く際、各漢字の読みを合わせることで、日本語特有の音読みや訓読みの当て方が垣間見えます。「牛」という漢字は通常、「うし」と読まれますが、魚の名前においては「牛尾」としての意味合いを持つため、挿入的に使われます。また、「魚」は名詞としての役割を持つため、他の魚名と同様に特定の読みが便宜上設定されています。 このように「牛尾魚」という言葉は、漢字の読み方が通常の読みと異なる独特な構成をなしています。このような特例は日本語において時折見られる現象であり、漢字の持つ音や意味を深く理解する一助となります。日本語の複雑さと美しさが感じられる言葉の一つです。

牛尾魚(こち)は、主に日本の淡水や汽水域に生息する魚の一種で、特に食用として親しまれています。体形は細長く、背中が青緑色をしているのが特徴です。この魚は、一般的に比較的小型で、体長はおおよそ20センチメートルから30センチメートル程度です。牛尾魚は、独特の風味を持ち、特に煮付けや塩焼き、刺身など、さまざまな料理に利用されます。季節によっては地元の漁師により捕獲されることが多く、その新鮮さが味の決め手となります。また、牛尾魚は、栄養価が高く、たんぱく質やビタミンを豊富に含んでいるため、健康にも良いとされています。

前の記事: « 牛尾菜の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 牛津の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »