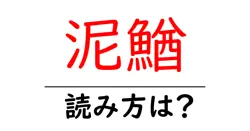

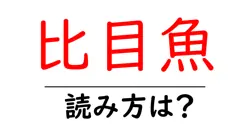

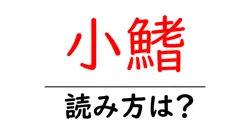

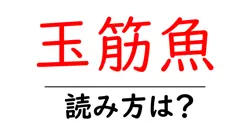

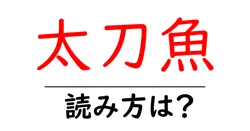

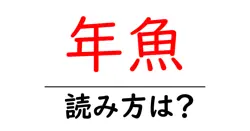

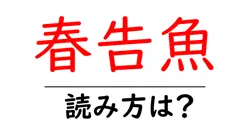

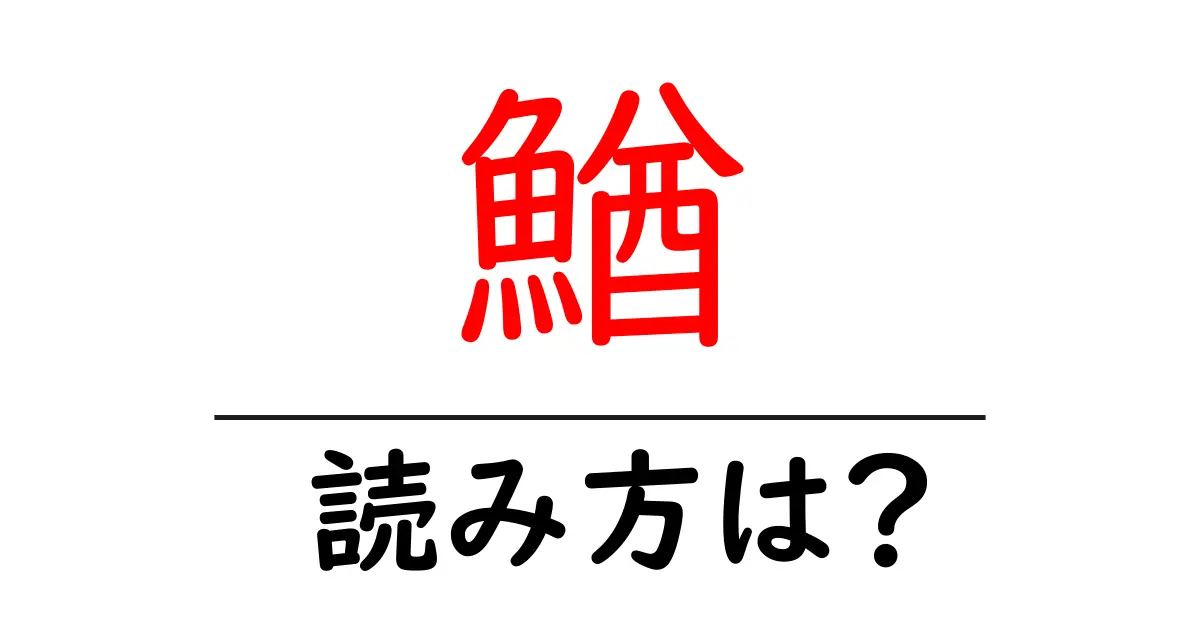

鰌の読み方

- 鰌

- どじょう

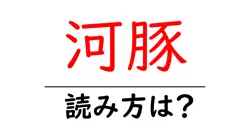

「鰌(どじょう)」という言葉の読み方について詳しく解説いたします。まず、「鰌」という漢字は、左右に分かれた部首を持っています。左側の部首は「魚偏(うおへん)」で、魚に関することを示しています。一方、右側は「貴(き)」という字に似ていますが、実際は「シズク(しずく)」の意味を持ち、もともとドジョウの生態と関連しています。このように、漢字の成り立ちから、ドジョウが魚類であることが伺えます。 「どじょう」の読みは、音読みと訓読みの両方の要素が含まれています。「ど」は音読みの「土」に由来し、「じょう」は「蛸」の訓読みから派生したとされます。このような形で、「鰌」は日本語の音韻構造により、「どじょう」という呼び名が定着しました。 「鰌」という字は、一般的には「どじょう」と読むことが多いですが、地域によっては異なる読み方をすることもあります。特に、方言や特定の地域においては「どじょう」とは異なる発音をする場合もあれど、基本的には「どじょう」という読み方が広く認識されています。このように、漢字の読み方には多様性があることが、日本語の魅力の一つでもあります。

鰌(どじょう)は、淡水魚の一種で、一般的には泥や川の底に生息しています。体形は細長く、滑らかな肌を持ち、色は茶色や緑色が主です。鰌は日本各地の川や池、さらには水田などにも広く分布しており、特に水がきれいな環境を好む傾向があります。 鰌は日本の食文化においても重要な存在で、特に鰌料理として知られる「どじょう鍋」や「どじょうの蒲焼き」などがあります。これらの料理は鰌の旨味を引き出し、栄養価も高いとされています。また、鰌は自然環境の指標魚としても注目されており、その生息数や健康状態は水質の良し悪しを示すものとされています。 また、鰌は非常に生態に適応力が高く、泥の中に潜ることができるため、捕食者から身を守るのが得意です。そのため、昔から日本人に親しまれ、地元の生態系においても重要な役割を果たしています。

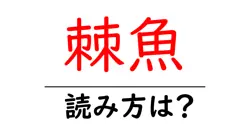

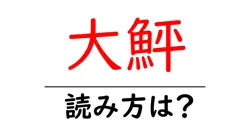

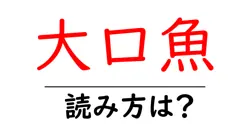

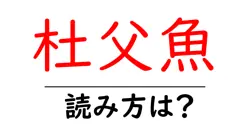

前の記事: « 鼬魚の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 鰯の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »